L’Actu vue par Remaides : « Pandémies : une lutte qui touche le Fonds »

- Actualité

- 21.10.2025

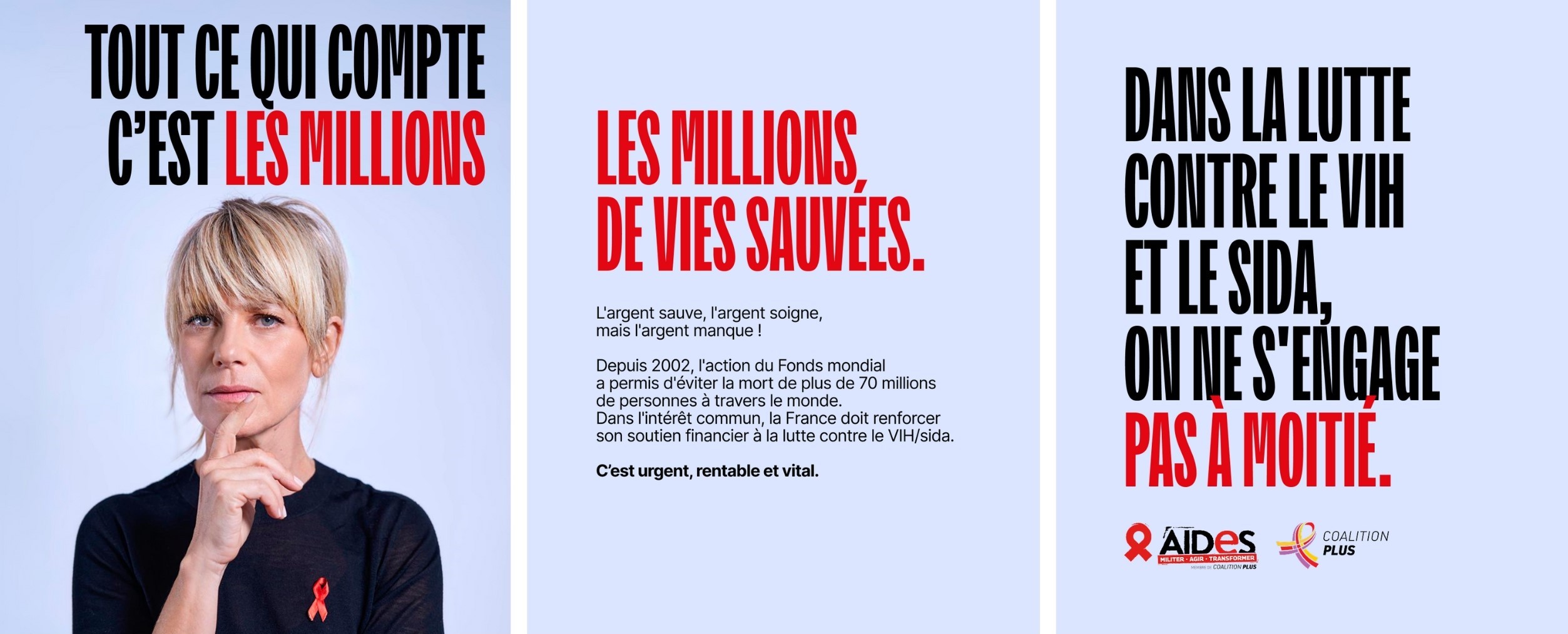

La comédienne Marina Fois dans la dernière campagne de AIDES et de Coalition PLUS sur les enjeux du financement de la santé mondiale et du Fonds mondial. Crédit Photo : AIDES/Coalition PLUS

Par Jean-François Laforgerie

Pandémies :

une lutte qui touche le Fonds

Le 21 novembre, se déroulera la huitième reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en marge du sommet du G20. Sa réussite est un enjeu crucial pour l’atteinte de l’objectif de fin de l’épidémie de VIH/sida en 2030. Où en est-on à quelques semaines de l’événement alors que les premières annonces inquiètent ?

La fébrilité gagne à l’approche de la date butoir, d’autant que les derniers signaux n’augurent pas d’un grand cru pour 2025. Il semble se profiler, dans un contexte mondial morose et une situation financière planétaire tendue, un désinvestissement des principaux États bailleurs de la santé mondiale. On verra, au final, le montant accordé, mais nombre d’experts-es craignent qu’on arrive loin des 18 milliards de dollars souhaités par le Fonds mondial lui-même. Les grandes ONG se mobilisent d’ailleurs avec force contre ce péril.

AIDES et Coalition PLUS lancent une campagne pour le Fonds mondial

À quelques semaines de la 8ème reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, AIDES et Coalition PLUS ont sorti une campagne sur les réseaux sociaux intitulée : « On ne s’engage pas à moitié ». Elle appelle Emmanuel Macron à ses « responsabilités dans la lutte contre le VIH/sida ». Pour cette campagne, c’est un collectif de onze personnalités (Marina Foïs, le professeur Jean-François Delfraissy, Thomas Jolly, Roselyne Bachelot, les drag queen et militantes de la lutte contre le sida, Rose et Punani, Cristina Cordula, Samir Guesmi, Yassin Chekkouh et un duo mère-fille avec la dessinatrice Maëlle Réat et sa mère), issues du monde de la culture, de la vie politique et de la recherche qui s’est mobilisé.

Ces personnalités interpellent dans une vidéo le Président de la République pour réclamer un « réengagement français dans la lutte contre le VIH/sida » et rappellent un message fort : « Si l’épidémie reprend là-bas [dans les pays du Sud, ndlr], elle reprendra ici. Si nous ne finançons pas pleinement aujourd'hui, nous le paierons demain. » Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial a permis d’éviter la mort de plus de 70 millions de personnes. « La France, soutien historique et acteur central de la santé mondiale, a une responsabilité majeure : maintenir et renforcer son engagement à hauteur de deux milliards d’euros », expliquent AIDES et Coalition PLUS. Le renforcement du soutien financier de la France à la lutte contre le VIH/sida est d’autant plus indispensable que, depuis le début de l’année 2025, les financements internationaux qui y sont destinés reculent ; et pas seulement du fait des États-Unis. Ces dernières semaines, plusieurs pays ont d’ailleurs fait des promesses de dons pour cette huitième reconstitution en deçà de leurs engagements antérieurs (voir plus bas). Déjà, des ruptures d’approvisionnement des traitements et un accès restreint au dépistage et aux soins sont constatés, déplorent les ONG. « Le risque d’une reprise de l’épidémie est réel et des milliers de morts-es sont déjà à déplorer », avancent d’ailleurs un communiqué commun à AIDES et Coalition PLUS.

Un objectif de 18 milliards de dollars pour le Fonds mondial

Dans la lutte contre le VIH, plusieurs types de financements sont mobilisés : des financements nationaux ou domestiques, versés par un gouvernement pour son propre système de santé, et des financements internationaux. Ces derniers sont de deux types : les financements « bilatéraux », c’est-à-dire d’un pays à un autre, ou « multilatéraux », de la part d’un pays ou d’un organisme privé vers un fonds international qui redistribue ensuite les ressources. C’est le modèle du Fonds mondial. L’objectif de cette huitième reconstitution a été présenté en février 2025. Son montant est de 18 milliards de dollars pour la période 2026-2028. Le Fonds mondial rappelle que si ce montant est atteint, il permettra de « prévenir 400 millions de nouvelles infections » et de « sauver 23 millions de vie d’ici 2029 ». Pour rappel, l’action du Fonds mondial a permis de faire baisser de 63 % le taux de mortalité combiné des trois maladies.

Les premiers engagements financiers

En septembre, plusieurs annonces de pays donateurs ont été faites. La Suisse s’est engagée sur un don de 64 millions de francs suisses (un peu plus de 79 millions de dollars). Le Portugal a fait une promesse de 1,5 million d’euros (1,7 million de dollars). En août, l’Australie avait fait une promesse de 266 millions de dollars australiens ((175 millions de dollars). En juin, l’Espagne avait annoncé un engagement de 145 millions d’euros (168 millions de dollars) et le Luxembourg un don de 13,8 millions d’euros (16 millions de dollars). De son côté, la Norvège s’est engagée en juin sur un montant de deux milliards de couronnes norvégiennes (environ 200 millions de dollars). Courant septembre, plusieurs promesses de dons ont été annoncées par le secteur privé (Fondation Gates, RED, Fondation du Fonds d’investissement pour l’enfance) pour un montant total d’un milliard de dollars.

Le 10 octobre, le Danemark s’est engagé à contribuer à hauteur de 375 millions de couronnes danoises (environ 50 millions d’euros). « Le Danemark est parmi les premiers pays à annoncer sa contribution (…) maintenant ainsi un investissement solide et durable, car investir dans la santé, c'est sauver des vies », a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen.

Baisse de l’Allemagne et pressions sur la France

Le 12 octobre, l’Allemagne annonçait, lors du Sommet mondial de la santé à Berlin, verser un milliard d’euros à la huitième reconstitution des ressources. « Grâce à des innovations comme le lénacapavir, la détection de la tuberculose par l'IA et les moustiquaires intelligentes, nous disposons des outils nécessaires ; il nous faut maintenant la volonté politique. Le dernier engagement de l'Allemagne envoie un signal fort de solidarité mondiale et pose des bases solides alors que nous approchons des derniers engagements pris lors de notre huitième sommet de reconstitution », a commenté Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial. Du côté de la société civile, on n’a pas la même lecture de cette annonce. « Derrière ce chiffre, une baisse de 350 millions d’euros par rapport à sa dernière contribution en 2022, alors même que la lutte contre le VIH/sida n’a jamais été dans un tel péril », commente ainsi Fabrice Pilorgé, directeur du Plaidoyer à AIDES, présent au Sommet mondial de la santé en Allemagne. Il y voit même « un signal catastrophique envoyé à la lutte contre les maladies ». Et de mettre la pression sur les autorités françaises : « La France doit respecter son rôle en santé mondiale et la réputation qu’elle se donne. Elle ne peut suivre cet exemple et doit augmenter sa contribution au Fonds mondial. Rappel : AIDES a demandé : une contribution française à hauteur de deux milliards d’euros. Une somme qui pourrait être financée par la réallocation des recettes des taxes solidaires (taxe sur les transactions financières et sur les billets d’avion) à la santé mondiale. Un leadership politique et diplomatique poussé au niveau européen. La promotion forte et inflexible d’une vision inclusive et pérenne de la santé mondiale. »

Quel engagement de la France ?

La France est le deuxième contributeur au Fonds mondial, derrière les États-Unis. Elle a versé près de sept milliards d’euros à cette structure depuis sa création en 2002. Le pays a aussi joué un rôle moteur lors des dernières reconstitutions pour que les autres États contribuent à hauteur des besoins, selon des experts-es. Reste qu’elle n’a pas toujours joué les bonnes élèves. Ainsi, pour la 7ème reconstitution du Fonds mondial (période 2023-2025), la contribution française était de 1,6 milliards d’euros. « Avec 1,6 milliards, la France envoie un signal catastrophique », avait alors réagi AIDES. C’est une « nouvelle désastreuse », déplorait l’association. « Cette contribution ne permettra pas d’atteindre l’objectif onusien de 2030 sans sida et empêchera le Fonds mondial de poursuivre l’intégralité de ses actions. La seule solution juste aurait été de s’aligner sur la demande de deux milliards d’euros portée par AIDES », soulignait l’association. « Emmanuel Macron avait pourtant manifesté un engagement fort dans la lutte contre le VIH/sida lors de la 6ème Conférence de reconstitution du Fonds mondial, à Lyon, en octobre 2019. Le Président de la République avait alors formulé une promesse de don de 1,3 milliards d’euros et déclaré : "L'objectif d'éradication en 2030, [...] il est atteignable si aujourd'hui nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités." Trois ans après, nous déplorons qu’Emmanuel Macron refuse d’investir à la hauteur des enjeux et renvoie un signal si négatif », taclait l’ONG.

AIDES réclame aujourd’hui une contribution de deux milliards d’euros (le même montant que la précédente reconstitution en 2023) de la part de la France pour financer les programmes de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme sur la période 2026-2028.

Sidaction change son logo et devient « Sidération »

À fait grave, réponse forte. Le 15 octobre, Sidaction publie un communiqué dénonçant le choix budgétaire du gouvernement Lecornu II concernant l’aide publique au développement (APD). En 2025, l’aide publique au développement a été l’un des budgets de l’État les plus sévèrement amputés, indique l’ONG. « Le dernier projet de loi de finances connu pour 2026 prévoit une nouvelle baisse drastique », dénonce Sidaction qui exprime sa « sidération » et alerte sur les « conséquences tragiques de cet arbitrage budgétaire qui réduira les moyens alloués au renforcement des systèmes de santé dans de nombreux pays ainsi que ceux dédiés au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. »

« Les baisses brutales et massives des financements américains ont déjà eu un effet dévastateur sur les acteurs de terrain. La France suit malheureusement le même chemin et ce sont à terme des millions de personnes qui seront privées d’accès à la prévention, au dépistage et aux traitements contre le VIH/sida » déplore Florence Thune, directrice générale de Sidaction, citée dans le communiqué. L’ONG rappelle que la France, pays fondateur du Fonds mondial, a longtemps « incarné une diplomatie de solidarité et de santé ». Il semblerait que cette période soit révolue. « Réduire l’aide publique au développement, ce n’est pas seulement une décision budgétaire : c’est une décision qui fragilise la solidarité mondiale et affaiblit le rôle diplomatique de la France. C’est faire un choix politique qui s’ajoute à ceux faits par les États-Unis et d’autres pays européens et condamne à l’avance des millions de vies », souligne Sidaction. L’ONG rappelle qu’aujourd’hui 9,2 millions de personnes qui vivent avec le VIH n’ont toujours pas accès à ce jour aux traitements antirétroviraux. Du côté de l’Onusida, on estime que les baisses de l’aide internationale des pays donateurs pourraient entraîner 6,6 millions de nouvelles infections à VIH et occasionner 4,2 millions de décès liés au sida supplémentaires d’ici 2029. La nouvelle restriction budgétaire envisagée pour l’APD, mais non votée à ce jour, est une atteinte de plus contre la santé publique mondiale.

« Sacrifier la santé mondiale est non seulement un déni de solidarité à l’échelle de la planète mais également une erreur économique, précise Florence Thune. Loin d’être une dépense improductive [comme le présentent ses détracteurs-rices, ndlr], l’APD en matière de santé est un investissement. »

Sidaction appelle les « pouvoirs publics à maintenir un niveau ambitieux d’aide publique au développement, un soutien sans faille à la santé mondiale et un engagement financier à la hauteur des besoins pour lutter contre le VIH/sida ».

Nouveau gouvernement, même combat ? La France a l'occasion de réaffirmer son leadership en santé mondiale !

Ces dernières semaines, plusieurs ONG investies dans l’aide internationale ont dénoncé la « baisse drastique de l'aide internationale » qui est à l’œuvre, un peu partout dans le monde et qui est un « choix lourd de conséquences ». « Là où les gouvernements ne voient que des lignes budgétaires, nous voyons des millions de vie menacées », expliquent-elles. Pour les ONG : « La France doit être à la hauteur des défis actuels contre les pandémies, pour la santé mondiale ». Depuis sa création en 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a déjà sauvé 70 millions de vies. « Aujourd'hui, il est essentiel de poursuivre le combat pour préserver ces résultats, défendent les ONG. Des solutions existent pour financer l'aide internationale sans creuser la dette de la France : les taxes solidaires, telles que la taxe sur les transactions financières ou la taxe sur les billets d'avion. Alors que depuis 20 ans, elles étaient en partie dédiées au financement de la solidarité internationale, le gouvernement a mis fin à ce lien en 2025 alors que les besoins sont pressants. » « Nous demandons au gouvernement d'être à la hauteur des défis et des enjeux, et de soutenir le Fonds mondial dans la 8ème reconstitution de ses ressources », avancent les ONG.

Une pétition a d’ailleurs été lancée sur ce sujet, voir ici.

Urgence projte de loi de finances (PLF) 2026 : Emmanuel Macron doit ressusciter les taxes solidaires

Dans le contexte politique de ces dernières semaines, des doutes sont apparus quant à la possibilité de la France de se doter d’un budget pour 2026 (projet de loi de finances, PLF). Pourtant, fin septembre, d’importantes ONG ― dont Global Citizen, Solidarité sida, Santé Sud, One, Action santé mondiale, Sidaction, Solthis, Coalition PLUS, Coordination Sud ou AIDES ―, ont rappelé au président de la République « son engagement de réaffecter les taxes de solidarité internationale » à l’international, notamment l’aide au développement. Les quatorze ONG signataires y voient une « question de cohérence [le président a beaucoup défendu ces taxes, ces dernières années, ndlr], de respect de la parole présidentielle, et surtout de vies humaines. » Sur le plan international, Emmanuel Macron promeut « la mise en place d’un système plus efficace et plus juste de financement de la riposte mondiale contre les grands déséquilibres mondiaux (crises humanitaires, sanitaires et climatiques, lutte contre les inégalités et la pauvreté) », rappellent les ONG. Le chef de l’État défend, en particulier, les taxes de solidarité internationale, dont celle sur les billets d’avion et celle sur les transactions financières. Mais notent les ONG, la volonté présidentielle se heurte aux décisions du ministère des Finances, qui a obtenu le « détricotage » de ces taxes solidaires. « Bercy est parvenu à ce que ces taxes ne soient plus affectées à la lutte contre la pauvreté, les pandémies et le changement climatique, mais qu’elles soient simplement récupérées pour réduire le dérapage des finances publiques », dénoncent les ONG. En juin 2024, Emmanuel Macron avait promis que l’affectation de ces taxes à ses objectifs initiaux serait rétablie au plus vite. Mais rien ne vient. Pour les ONG, l’enjeu est donc que cette réaffectation soit rétablie à l’occasion de la nouvelle loi de finances pour 2026. Elles expliquent que la situation actuelle est incohérente au regard de ce que la France demande à ses partenaires (financer la lutte contre les catastrophes pandémiques, humanitaires et climatiques et contre les inégalités mondiales), puisqu’elle semble s’engager dans une voie contraire.

« Au-delà de la crédibilité de la France, l’urgence de réinstaurer ces taxes solidaires tient à leur impact : elles sauvent des vies, en temps réel, soulignent les ONG. En effet, les taxes de solidarité internationale financent l'aide aux pays à faible revenu pour les médicaments contre le sida, la tuberculose et le paludisme et l’accès des enfants à l’éducation ainsi que l’adaptation au changement climatique (protection en cas d’ouragans, de déluges, de sécheresses, d’incendies de masse, notamment). À l'heure où la plupart des pays coupent dans les budgets d’aide aux pays à faible revenu, ces taxes constituent le seul filet de sécurité pour des millions de personnes qui en dépendent. C’est d’ailleurs précisément l’argument utilisé par le Président de la République quand il les promeut à l’international : « La nécessité de surélever certaines dépenses critiques face aux aléas des débats budgétaires annuels des différents pays », expliquent-elles.

Des taxes pour financer la solidarité internationale

Les taxes solidaires – taxe sur les transactions financières (TTF) et taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) – sont un véhicule essentiel du financement de la solidarité internationale. Jusqu’en 2025, une partie des recettes de la TSBA et 25 % de celles de la TTF étaient directement alloués à l’aide publique au développement (APD), via le Fonds de solidarité pour le développement (FSD), expliquent les ONG. Cette affectation directe a été supprimée dans le budget 2025, faisant peser une menace importante sur le financement de l’aide publique au développement, en plus de remettre en question leur objectif premier de soutenir la solidarité internationale.

Mise en place en 2006 par le président Jacques Chirac, la TSBA (taxe de solidarité sur les billets d’avion) a pour but de financer la santé publique dans les pays en développement. De son côté, la TTF, créée en 2012 par le président Nicolas Sarkozy, lutte contre les inégalités dans le monde. Elle finance le développement des pays qui en ont le plus besoin. Depuis leur création, ces deux taxes ont permis de financer la solidarité internationale à hauteur de près de neuf milliards d’euros.

Pour plus d’informations sur les taxes solidaires, plusieurs ONG ont travaillé sur le sujet :

- Analyse de ONE, ici.