L'Actu vue par Remaides : « 40 ans de AIDES : une journée pour célébrer la lutte contre le VIH »

- Actualité

- 30.01.2025

© Fred Lebreton

Par Fred Lebreton et Jean-François Laforgerie

40 ans de AIDES : une journée pour célébrer la lutte contre le VIH

Le 30 novembre dernier, la Maison des Métallos à Paris a réuni militants-es, chercheurs-ses et personnalités du monde politique et culturel pour célébrer les 40 ans de l’association AIDES. Entre hommages aux pionniers-ères et réflexions sur les défis actuels, la journée a réaffirmé la nécessité de lutter contre le VIH, en liant avancées médicales et justice sociale. La rédaction de Remaides y était et vous propose de revivre les moments forts de cette journée dans une série d’articles. Premier épisode.

Samedi 30 novembre 2024, 9h30. Sur le trottoir qui mène à la Maison des Métallos dans le 11ème arrondissement de Paris (voir encart ci-dessous), les premières personnes arrivent à cette journée un peu particulière qui célèbre les 40 ans de AIDES. Des visages familiers se reconnaissent, des bises chaleureuses s’échangent. La journée s’annonce riche en émotions avec un programme (très) dense, des invités-es prestigieux-ses et des militants-es ancien-nes et actuels-es venus-es de toute la France et même de l’étranger. 9h45, pas le temps de prendre un café, juste assez pour récupérer un exemplaire du Libé sorti hier avec un supplément sur les 40 ans de AIDES. On nous indique que la salle noire, celle qui abrite le plus grand auditorium, va ouvrir…

« Le combat contre le VIH est encore et toujours d’actualité »

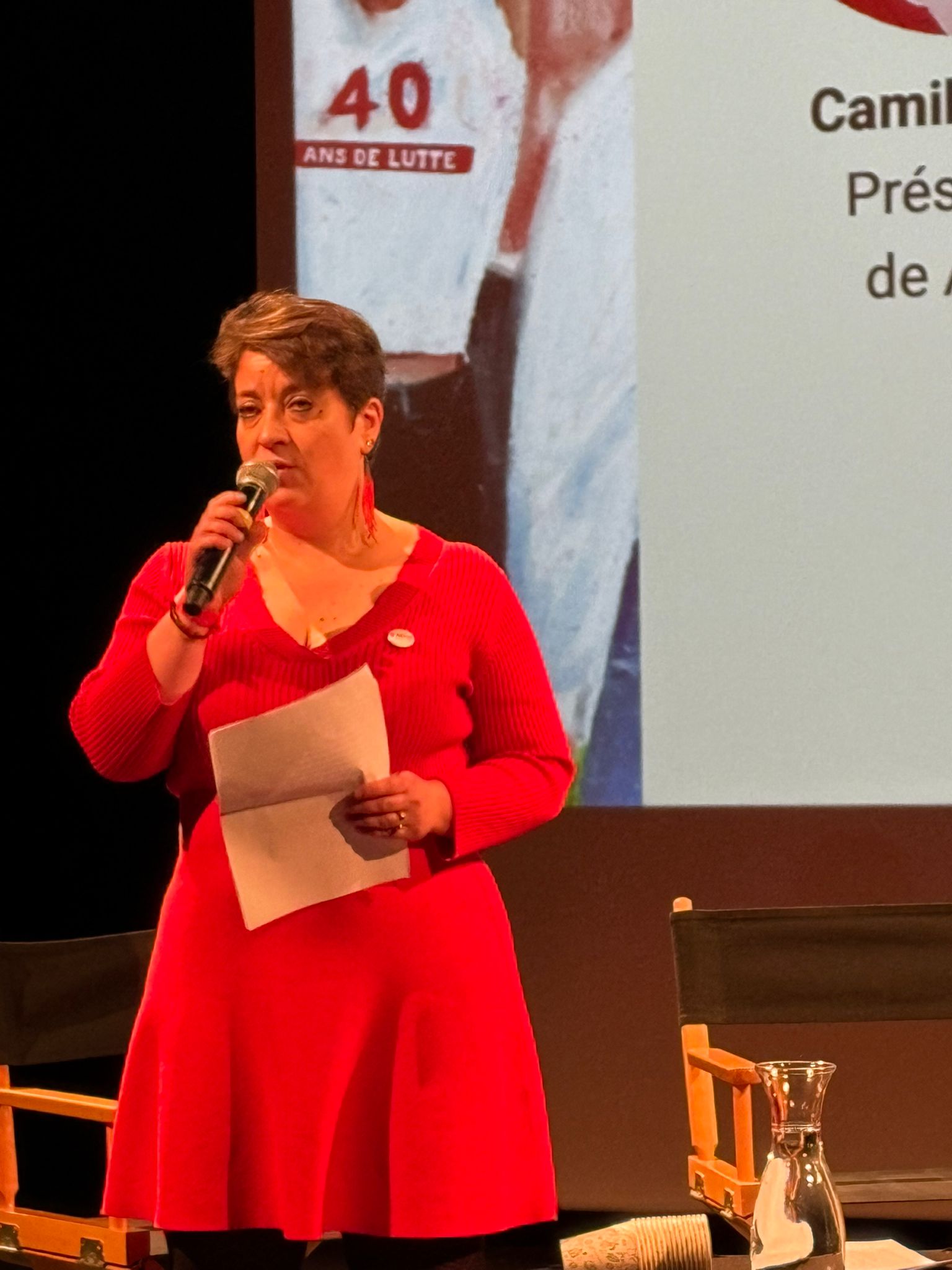

Seule sur la scène de l’auditorium de la Maison des Métallos, Camille Spire ouvre les festivités des 40 ans de l’association qu’elle préside depuis 2021. Rappelant les 40 années d'engagement représentées par les participants-es, la militante salue leur contribution collective : militants-es, soignants-es, chercheurs-es, alliés-es, et surtout, les personnes vivant avec le VIH. La présidente de AIDES souligne l’héritage de celles et ceux qui, souvent dans l’adversité, ont permis des avancées majeures. « C’est dans la nuit qu’il est bon de croire à la lumière », déclare t-elle, citant Edmond Rostand, pour illustrer l’espoir qui a guidé les pionniers-ères, même face à un avenir incertain. Grâce à leur détermination, elle rappelle que, de nos jours, il est possible d’envisager l’arrêt des nouvelles transmissions. Cependant, Camille Spire insiste aussi sur le fait que cette lutte va au-delà des avancées médicales. Selon elle : « On ne peut pas lutter contre le VIH sans combattre les inégalités sociales et économiques, les discriminations ou encore sans défendre l’accès aux soins, comme l’Aide Médicale d’État (AME) pour les étrangers ». Pour la militante, AIDES et son approche communautaire incarnent une véritable force de transformation sociale. Elle encourage les participants-es à s’inspirer du passé pour nourrir leur engagement et à continuer à écrire cette histoire collective. « Le combat contre le VIH est encore et toujours d’actualité », conclut Camille Spire.

« Les malades ont un savoir expérientiel aussi important que celui des médecins »

Comment s’est renouvelée AIDES en France et dans le monde ? Quelles singularités de la lutte contre le VIH ont plus généralement bénéficié aux droits des malades en France ? Comment perdure la lutte contre le VIH dans les représentations culturelles ? Pour répondre à ces questions, une première table ronde, animée par Éric Favereau, journaliste à Libération, est proposée sous forme d’une discussion avec Camille Spire, Christophe Honoré, réalisateur, scénariste, écrivain et dramaturge, Willy Rozenbaum, virologue, chercheur qui a co-découvert le VIH, Jeanne Gapiya-Niyonzima, présidente de l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi, Bruno Spire, chercheur en santé publique, directeur de recherche à l’Inserm, ancien président de AIDES.

Le 25 septembre 1984, suite au décès de Michel Foucault, son compagnon, le sociologue Daniel Defert, écrit une lettre dans laquelle il propose la création de l’association AIDES. Cette lettre est fondatrice et constitue un programme et un appel à la mobilisation. Extrait : « Nous avons à affronter et à institutionnaliser notre rapport à la maladie, à l’invalidité et à la mort. Face à une urgence médicale certaine et une crise morale qui est une crise d’identité, je propose un lieu de réflexion, de solidarité et de transformation, voulons-nous le créer ? ». Pour Camille Spire, ce texte, écrit il y a 40 ans et qui inaugura la lutte communautaire contre le VIH, traite de thèmes encore cruciaux aujourd’hui, tels que la place centrale des malades et leur rôle dans les transformations sociales. Camille Spire souligne que Daniel Defert avait déjà perçu la révolution des savoirs portée par les personnes directement concernées. « Les malades ont un savoir expérientiel aussi important que celui des médecins », écrivait-il. Cette reconnaissance a bouleversé les rapports de pouvoir, transformant les malades en acteurs politiques et sociaux. Cette vision a posé les bases de la démocratie en santé, un principe qui se reflète désormais dans l’accès au dossier médical ou dans la participation des usagers-ères aux décisions institutionnelles. La présidente de AIDES rappelle aussi que, selon Daniel Defert, le VIH dépasse les enjeux médicaux : il est profondément social, moral et légal. Elle cite les luttes pour la reconnaissance des conjoints survivants, ayant conduit au PACS puis au mariage pour tous. L’épidémie est ainsi décrite comme une crise identitaire autant que sanitaire, appelant à une « réflexion, solidarité et transformation ». Enfin, la militante établit un parallèle entre les années 80, où l’urgence était d’assurer une mort digne aux malades, et l’époque actuelle marquée par le vieillissement des personnes vivant avec le VIH. Cette continuité, selon elle, témoigne de l'impact durable de la vision de Daniel Defert sur la santé et les droits humains.

Camille Spire, présidente de AIDES (© Fred Lebreton)

« Je me suis fait virer plusieurs fois parce que je m’occupais d’une maladie qui n’intéressait personne »

Willy Rozenbaum, virologue et co-découvreur du VIH, a évoqué les débuts de son engagement face à une maladie alors méconnue et entourée d’ostracisme. Dès 1982, grâce à un article de Libération qui avait identifié son bureau comme un centre d'épidémio-vigilance, il a formé le Groupe français d'études sur le sida. Une de ses premières démarches fut de collaborer avec des associations, telles que l’Association des médecins gays ou des groupes haïtiens, bien que certains, comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire, aient décliné cette invitation. Pour lui, la clé de la compréhension du sida résidait dans l’écoute des patients-es : « Tout ce qu’on pouvait apprendre, c’était les patients qui nous l’apprenaient », souligne-t-il, insistant sur l’importance de rapprocher soignants-es et malades malgré le rejet social. Inspiré par Jonathan Mann, pionnier de la lutte contre le VIH, le virologue a défendu l’idée que promouvoir la santé nécessitait également de protéger les droits humains.

Pour Willy Rozenbaum, les années 1980 ont été marquées par l’émergence d’une solidarité inédite entre les personnes concernées, les associations et les soignants. Une solidarité qui, selon lui, a constitué « le terreau de tout le reste ». Le virologue rappelle que les premiers tests de dépistage n’ont été largement disponibles qu’à partir de 1985. Ce n’est qu’en 1986-1987 que l’ampleur de l’épidémie a pu être mesurée grâce à des analyses à grande échelle. Cette période a marqué le début d’une prise de conscience collective, mais également de nombreux obstacles. Dans les hôpitaux, l’accueil des associations comme AIDES était loin d’être généralisé. « Je me suis fait virer plusieurs fois parce que je m’occupais d’une maladie qui n’intéressait personne » » témoigne-t-il, dénonçant l’indifférence, voire l’hostilité du milieu médical. À Marseille, par exemple, les infectiologues refusaient de prendre en charge les patients-es séropositifs-ves. Ce sont d’autres services, comme la gastroentérologie, qui ont dû palier ces refus de soins. Malgré ces résistances, les associations ont imposé leur place dans le paysage de la santé. Pour Willy Rozenbaum, l’ADN de AIDES repose sur son caractère communautaire : « Nous sommes une association de personnes directement concernées par le VIH. » Ce modèle, porté par l’engagement et la proximité, a posé les bases d’une véritable démocratie en santé, où les malades ont leur mot à dire sur leur prise en charge.

1993 : un tournant pour la place des militants-es dans la lutte contre le VIH

Bruno Spire, chercheur en santé publique, directeur de recherche à l’Inserm et ancien président de AIDES, revient sur un moment clé de l’histoire de l’association : le discours d’Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES de 1991 à 1998) en 1993, qui, selon lui, a transformé le rôle des militants-es dans la lutte contre le VIH. Selon Bruno Spire, ce discours a marqué un tournant décisif, incitant les militants-es à s’approprier les questions thérapeutiques. « Les traitements, la prise en charge, ça vous regarde », déclarait alors Arnaud Marty-Lavauzelle, soulignant l’importance pour les militants-es de comprendre et de suivre les avancées médicales. Jusque-là, le rôle des volontaires de AIDES était souvent limité à l’accompagnement des malades, notamment en fin de vie. Une mission essentielle à une époque où les solutions thérapeutiques faisaient défaut, mais insuffisante face à des enjeux de vie ou de mort. Bruno Spire rappelle que des militants-es mouraient faute d’information sur des traitements préventifs comme le Bactrim, qui permettait d’éviter des infections opportunistes en attendant l’arrivée des antirétroviraux. Ce changement de cap a renforcé la compétence des militants-es, transformant leur accompagnement en une démarche proactive et informée. « Nous ne devions pas être des "vampires de douleur" », affirmait Arnaud Marty-Lavauzelle, mais des acteurs capables d’épauler les malades sur les plans thérapeutique, social et moral. » Bruno Spire met également en avant la nécessité d’une régulation collective pour soutenir les militants-es, confrontés à des situations émotionnellement éprouvantes. Il souligne l’importance d’un accompagnement équilibré, centré sur l’intérêt des malades, et d’un travail collectif pour trouver la juste distance. Ce tournant de 1993, selon lui, a durablement influencé l’approche communautaire de AIDES.

D’un point de vue plus personnel, Bruno Spire a expliqué comment son engagement scientifique a été profondément influencé par le militantisme de terrain. Selon lui, sa démarche de recherche s’est construite en réponse aux besoins exprimés par les militants-es. « J’ai vite compris que ce qui m’intéressait, c’était une recherche inspirée par ce qu’on voyait sur le terrain avec les militants », déclare le militant. Dès le départ, il s'est penché sur des problématiques concrètes, telles que les obstacles à la prise des traitements ou les moyens d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées. À ses yeux, AIDES était une véritable force d'innovation, où les militants-es proposaient constamment des idées nouvelles. Un exemple marquant de cette dynamique a été la réflexion sur des alternatives au préservatif comme seul moyen de prévention du VIH. Bruno Spire a rappelé que défendre de nouvelles approches de réduction des risques sexuels pour les personnes ne pouvant ou ne voulant pas utiliser le préservatif avait suscité de fortes tensions. « On s’est fait pourrir », a-t-il confié, évoquant des frictions avec d’autres associations, les institutionnels et même des chercheurs-ses. Pourtant, cette persévérance a abouti à une avancée majeure : la participation à l’essai Ipergay, qui a contribué à l’introduction et au remboursement de la Prep en France en 2016, une première en Europe. Pour celui qui fut président de AIDES de 2007 à 2015, cet exemple illustre la force du pragmatisme et de l’adaptabilité de l’association qu’il décrit comme enracinée dans les actions de terrain. Ce sont les observations et les échanges avec les populations concernées qui, selon lui, ont permis à AIDES de mener des changements durables et de répondre efficacement aux besoins réels.

Militants-es et chercheurs-es : de la confrontation à la collaboration

Bruno Spire a décrit l’évolution des relations entre les militants-es de AIDES et les chercheurs-es en trois phases distinctes, marquant un cheminement du conflit à une véritable collaboration.

- Dans les débuts, une phase de colère et de conflit a dominé. Il se souvient Arnaud Marty-Lavauzelle qualifiant le directeur de l’ANRS d’« assassin ». « C’était une autre époque, difficile à juger avec les yeux d’aujourd’hui », nuance le militant. À cette période, les militants-es dénonçaient des essais cliniques qu’ils jugeaient contraires à l’éthique ou déconnectés des besoins des personnes concernées. Leur opposition, souvent bruyante et radicale, visait à infléchir les pratiques des chercheurs.

- La deuxième phase a vu émerger une coexistence pacifique. Grâce à leur insistance, les militants-es ont été progressivement invités-es à participer à des conseils scientifiques et à des instances décisionnelles. Toutefois, leur rôle se limitait alors à celui de « consultants ». Ils-elles donnaient leur avis, mais restaient en marge des processus de conception et de mise en œuvre des projets.

- Enfin, une troisième phase s’est amorcée à partir de 2007-2008, période où Bruno Spire est devenu président de AIDES. Une période marquée par une véritable révolution dans les relations entre militants-es et chercheurs-ses. AIDES a revendiqué et obtenu un rôle actif dans la recherche, devenant un partenaire à part entière sur certains projets. « Nous voulons participer à la recherche et être des co-chercheurs », résume Bruno Spire, illustrant cette ambition de co-construction. Aujourd’hui, cette phase de collaboration est en plein essor, transformant durablement la manière dont les projets de recherche sont pensés et réalisés. Pour Bruno Spire, cette évolution est un exemple réussi de dialogue et d’intégration entre le militantisme de terrain et le monde scientifique.

« On nous disait que les malades africains n’étaient pas capables de prendre des médicaments correctement »

Moment puissant de cette plénière avec la prise de parole de Jeanne Gapiya-Niyonzima, présidente de l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS) au Burundi. La militante témoigne de sa lutte de près de 40 ans contre le VIH. En 1988, alors qu'elle est enceinte d'un second enfant, un médecin lui annonce que son premier-né, sujet à de fréquentes maladies, est séropositif et qu'elle l'est probablement aussi. Sur insistance du médecin, elle fait interrompre sa grossesse. Son premier enfant dépisté décède à 18 mois. En 1989, son époux décède, lui aussi, des suites du sida. En 1993, cinq années après le décès de son enfant, Jeanne Gapiya-Niyonzima se soumet à son premier test de dépistage du VIH. Les résultats confirment sa séropositivité. La même année, la militante fonde au Burundi l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS). Elle devient « la première organisation de la société civile dans le pays à fournir des services anti-VIH pour les personnes vivant avec le VIH, y compris la distribution du traitement antirétroviral. » Après avoir perdu son enfant, son mari, sa sœur et son unique frère, tous-tes décédés-es des suites du sida, elle devient en 1994 la première Burundaise à annoncer sa séropositivité publiquement, au cours d'un office religieux et à la suite d'un sermon qui avait stigmatisé les personnes vivant avec le VIH. Les discriminations subies par ces dernières la poussent à s'engager dans la protection et la promotion de leurs droits. « Notre premier combat était d’être reconnus comme des êtres humains », explique-t-elle.

La révolte de Jeanne s’amplifie en 1995 lorsqu’elle rédige une pétition pour dénoncer l’embargo qui privait les malades de médicaments essentiels. Cette initiative conduit à l’arrivée d’un premier conteneur de traitements grâce au soutien de l’association AIDES. À cette époque, l’ANSS devient la première structure de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH au Burundi. Les défis sont multiples : convaincre des médecins de travailler bénévolement, combattre les discriminations et initier la prescription d’antirétroviraux (ARV). Jeanne se souvient d’avoir dû insister auprès des praticiens-nes : « J’ai des médicaments, des malades, mais pas de salaire. Vous avez prêté serment, alors soignez ! » Elle dénonce également les préjugés racistes de l’époque, notamment l’idée que les Africains-nes ne pourraient pas suivre un traitement rigoureux. « On nous disait que les malades africains n’étaient pas capables de prendre des médicaments correctement », se rappelle-t-elle. Ces combats aboutissent à la création du réseau Afrique 2000 et à des initiatives de solidarité pour renforcer les capacités locales. Aujourd’hui, Jeanne Gapiya-Niyonzima est une figure clé de la lutte contre le VIH en Afrique. Grâce à son engagement et au soutien d’organisations partenaires, des milliers de vies ont été sauvées. « Je ne suis pas une héroïne, mais je représente des millions de personnes que ce combat a sauvées », conclut-elle avec émotion. Merci madame.

Jeanne Gapiya-Niyonzima, présidente de l’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS) au Burundi (© Fred Lebreton)

« Nous arrivions sans génération précédente »

Fairplay, Christophe Honoré ne s’est pas vexé lorsque le journaliste Éric Favereau l’a appelé Christian Honoré. Le réalisateur, écrivain et dramaturge, évoque son parcours personnel et professionnel marqué par son engagement face au sida et sa rencontre avec l'association AIDES. Étudiant à Rennes dans les années 1990, il découvre AIDES à travers un projet de court-métrage sur l'accompagnement des malades dans les hôpitaux. Cette expérience l’amène à côtoyer des militants-es et à recueillir leurs témoignages, nourrissant une réflexion sur la prévention et la solidarité. Arrivé à Paris en 1995, Christophe Honoré est frappé par l'absence d'une génération d'écrivains et de cinéastes, décimée par la maladie. « Nous arrivions sans génération précédente », confie-t-il, évoquant un rapport presque fraternel avec ceux qui les ont précédés de quelques années, souvent accompagnés dans le deuil. Cette perte générationnelle inspire son premier livre jeunesse, Tout contre Léo. L’ouvrage, centré sur un jeune garçon découvrant la maladie de son frère aîné, aborde le sida et l’homosexualité dans un cadre familial. Cependant, cette audace narrative n’est pas sans heurts. Le livre suscite des réactions homophobes, notamment de la part d’associations conservatrices, qui le qualifient de dangereux pour les enfants. Christophe Honoré constate que ces critiques, sous couvert de protéger les plus jeunes, véhiculent souvent des discriminations. Une adaptation télévisée de Tout contre Léo est proposée, mais des scènes abordant explicitement l'homosexualité suscitent le refus de diffusion de la part de M6.

Christophe Honoré dénonce également les blocages rencontrés dans l'industrie audiovisuelle. Il se souvient des propos discriminatoires tenus par certains décideurs, notamment chez Canal+ sous la direction de Vincent Bolloré, illustrant les résistances à représenter la maladie et l’homosexualité dans les médias. Pour le dramaturge ces expériences rappellent que la visibilité des personnes vivant avec le VIH reste un enjeu crucial dans les arts et la société. Malgré les obstacles, il continue d’explorer ces thématiques, convaincu que la création peut être un outil de mémoire et d’émancipation. En mai 2018, son nouveau film, tourné dans sa Bretagne natale, Plaire, aimer et courir vite raconte l'histoire d'un étudiant (joué par Vincent Lacoste) tombant amoureux d'un écrivain séropositif (joué par Pierre Deladonchamps) dans les années 1990. Toujours en 2018, Christophe Honoré met en scène Les Idoles, une forme de purgatoire dans lequel se retrouvent des personnalités mortes des suites du sida. En rendant hommage à ses six Idoles – Collard, Daney, Demy, Guibert, Koltès, Lagarce –, à travers six manières singulières d’affronter le désir et la mort en face, le dramaturge revient aux « jours sinistres et terrifiants » de sa jeunesse. « Un spectacle pour répondre à la question : Comment danse-t-on après?’. La pièce sera rejouée de janvier à avril 2025 au théâtre de la Porte de Saint Martin à Paris.

Christophe Honoré, réalisateur, écrivain et dramaturge (© Fred Lebreton)

Les tables rondes de cette journée seront prochainement mises en ligne sur la page YouTube de AIDES.

AIDES a 40 ans , un dossier historique dans Libération

Pour les 40 ans de l’association AIDES, un partenariat a été initié entre « la plus grande association européenne de lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales » et le journal Libération. Il était logique tant l’ONG et le quotidien ont cheminé de concert depuis la découverte du VIH en 1981 (pour Libé) et la création de AIDES en 1984 à l’initiative de Daniel Defert. Bien sûr au fil de ces quarante ans, les analyses et les approches ont pu parfois varier, mais pour le média comme pour l’association ces décennies passées ont été marquées par une volonté partagée de combattre le VIH et de défendre les droits des personnes vivant avec. Les deux entités ont co-construit un événement inédit — qui s’est déroulé dans l’écrin précieux de la Maison des Métallos à Paris le samedi 30 novembre (voir encart ci-dessous) — pour « raviver les mémoires et se projeter ».

Au programme de l’événement : des conversations, des débats, des échanges, une exposition, des ateliers, des performances, des concerts et DJ set… et la réalisation d’un cahier spécial de Libé consacré aux 40 ans de l’association. Dans un article publié le 18 octobre dernier, Maud Benakcha et Yoann Duval, journalistes au quotidien, rappelaient que l’histoire de AIDES, c’est « 40 ans de militantisme, de lutte contre la fatalité, pour l’évolution des droits des patients et des patientes, de combats acharnés contre la mort, contre les préjugés et les discriminations sérophobes. » Ces aspects, on les retrouve dans ce cahier spécial de Libé et dans le dossier thématique publié sur le site du quotidien, dont une bonne partie des articles sont en accès libre.

On pourra y découvrir, parmi d’autres, cet article : « Aides a 40 ans : en Alsace, la prévention contre le VIH/sida en prison à la peine ». Depuis six ans, les antennes locales de AIDES mènent des protocoles de réduction des risques en milieu carcéral. Un travail de longue haleine pour convaincre détenus et administration de leur intérêt qui fait l’objet d’un reportage. Travail de terrain aussi, cette fois à Saint-Denis, en Île-de France, pour un reportage consacré aux militants-es de AIDES à l’écoute des personnes migrantes. Chaque semaine, une équipe mobile de AIDES s’installe devant la gare dyonisienne pour faire de la prévention et proposer des dépistages gratuits du VIH et des IST aux personnes migrantes, souvent éloignées des parcours de soins. Libération a suivi une de ces actions. Le quotidien s’est aussi rendu à Montpellier pour un article sur le Spot de l’association dont les missions sont d’ « écouter, accompagner, dépister et co-construire un parcours de santé sexuelle dans une démarche communautaire. Signalons enfin, un reportage réalisé à Maripasoula, territoire reculé de la Guyane à la frontière avec le Suriname et où se côtoient de nombreuses minorités. Dans ce contexte, y vivre avec le VIH demeure « source de complexes et de préjugés. C’est ce contre quoi lutte la section locale de AIDES, portée par Jean-Paul Dada et son équipe.

La maison des Métallos à Paris, un lieu de résistance

L’histoire du lieu commence en 1881 avec la construction d’une manufacture fabriquant des instruments de musique en cuivre. La rue n’a pas le même nom. Il s’agit alors de la rue d’Angoulême (aujourd’hui 94, rue Jean-Pierre Timbaud). L’entreprise initiale est rachetée quelques années plus tard et devient la maison Couesnon, « mondialement reconnue pour la qualité de ses instruments ». On les vend même aux artistes de jazz américains. Les ennuis commencent à la suite de la crise économique de 1929, la société Couesnon finit par vendre les bâtiments en 1936. Année du Front populaire, dont une des conséquences est de renforcer l’activité syndicale. Sur son site, la Maison des Métallos rappelle que « les effectifs de l’Union fraternelle de la métallurgie de la confédération générale du Travail (CGT) passent alors de 10 000 à 250 000 syndiqués-es. » Les cotisations permettent d’investir dans l’immobilier et l’ancienne manufacture du 94 rue d’Angoulême est achetée. La Maison des métallurgistes est inaugurée en mai 1937. Elle devient un haut lieu du syndicalisme sous la direction de l’Union fraternelle des métallurgistes, une branche de la CGT. Cette union est « dévolue aux progrès sociaux ». « En plus des services administratifs et de documentation du syndicat, on y trouve des salles de réunion ou de conférence, une bibliothèque gratuite, une salle de sports et une salle de musique, etc. » La Maison devient au fil du temps le siège d'actions politiques fortes, comme l’organisation de l’aide à l’Espagne républicaine avec l’accueil des volontaires des Brigades internationales, l’entrée dans la Résistance, la lutte contre les guerres d’Algérie et du Vietnam et l’engagement contre le fascisme sous toutes ses formes. Après la Seconde Guerre mondiale, la rue est rebaptisée du nom du militant communiste et résistant Jean-Pierre Timbaud. C’est donc, historiquement, une structure du combat militant et du progrès social… de l’esprit de résistance qui a servi d’écrin à cet événement. En novembre 2007, la Maison des Métallos est devenue un établissement culturel de la Ville de Paris. Elle est actuellement dirigée par Alice Vivier.

Plus d’infos sur les activités et programmes de la Maison des Métallos.