L’Actu vue par Remaides : « 2025, la lutte contre les maladies transmissibles à un tournant historique : la France d’Emmanuel Macron sera-t-elle à la hauteur ? »

- Actualité

- 10.07.2025

Crédit photo : DR.

Par Marie Drevillon, Jeanne Laurent, Matisse Lefebvre et Enzo Panetta

2025, la lutte contre les maladies transmissibles à un tournant historique :

la France d'Emmanuel Macron

sera-t-elle à la hauteur ?

En pleine résurgence du VIH et sous la menace d’un effondrement du multilatéralisme sanitaire, la huitième reconstitution du Fonds mondial prévue en novembre s’annonce décisive. Face aux coupes drastiques de l’aide américaine et à une aide publique au développement française en chute libre, Emmanuel Macron a l’opportunité et la responsabilité de réaffirmer un leadership fort de la France. Explications.

Depuis une trentaine d’années, les États occidentaux diminuent leur aide publique au développement (APD). C’est le cas de la France qui a réalisé une baisse historique de 40 % du budget initial en 2025. Pour la première fois depuis les années 1990, le monde fait face à une menace de crise épidémique du VIH.

Une situation sanitaire mondiale en alerte

Le 25 janvier dernier, 73 % des financements mondiaux dédiés à la lutte contre le VIH/sida ont brutalement disparu. Par décret, Donald Trump a procédé au gel puis à la suspension de leur plan d’aide d’urgence à la lutte contre le sida à l’étranger (Pepfar). Instauré par Georges W. Bush en 2003, il a pourtant permis de sauver 26 millions de vies.

À ce jour, 72 000 personnes sont en danger imminent en raison de ces coupes budgétaires, dont 7 000 enfants. Si c’est en Afrique subsaharienne que les besoins sont les plus importants, toutes les régions du monde sont en réalité concernées. Changement climatique, atteintes aux droits humains et conflits rendent toujours plus compliqué l’accès aux traitements. C’est dans un contexte d’indifférence politique et d’endormissement général sur les sujets de solidarité internationale que la mise en péril de notre sécurité sanitaire grandit.

Seulement cinq ans après la crise de la Covid-19, nos gouvernements ont-ils oublié que personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas ?

Le Fonds mondial, un outil de compensation à large impact

Créé en 2002, le Fonds mondial est l’un des seuls fonds multilatéraux issus d’un partenariat des secteurs public et privé. Lors de conférences de reconstitution qui se déroulent tous les trois ans pour des cycles de mise en œuvre de trois ans, États et organismes privés réalisent des promesses de contributions. De celles-ci, sont investis chaque année près de cinq milliards de dollars dans les systèmes de santé les plus fragiles et les associations communautaires représentantes directes des personnes concernées, dont certaines font, avec AIDES, parties du réseau de Coalition PLUS.

Plusieurs axes de travail guident le Fonds mondial. L’un, essentiel, repose sur la prévention. Si son efficacité est, certes, implicite, elle reste plus que visible. Par exemple, en investissant contre les trois maladies (sida, tuberculose et paludisme), ce mécanisme renforce les systèmes de santé, les désengorge et permet ainsi de mieux soigner d’autres pathologies. Concrètement : un dollar investi génère jusqu’à dix-neuf dollars de bénéfices économiques, notamment grâce aux bienfaits de la prévention.

Si les États ne se mobilisent pas cette année, ce sont six millions de nouvelles contaminations et quatre millions de décès supplémentaires qui auront lieu d’ici 2029. Voici tout l’enjeu de la huitième reconstitution du Fonds mondial, qui aura lieu en novembre prochain.

Rappeler la France à ses engagements historiques

Il est urgent d’agir. La solution la plus efficace est multilatérale et se traduit par le financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

En France, l’ultime décisionnaire du montant de la contribution nationale à ce mécanisme est le Président de la République. Loin d’être étranger à ce mécanisme, il a su porter des engagements forts dans le passé. C’est à Lyon que la conférence de la sixième reconstitution prenait place en 2019 sous son leadership. AIDES l’avait interpellé avec sa campagne : « Nous recherchons un Emmanuel pour mettre fin au sida ». À cette occasion et avant de promettre une contribution française record, il incitait à « l'interpellation des capitales et [au] harcèlement des gouvernements » afin de rappeler la pertinence du multilatéralisme pour traiter de santé mondiale.

Ce fut un véritable coup de maître de sa part, motivant chefs-fes d’États et partenaires du secteur privé à obtenir un montant record des promesses de dons. Le Président avait déclaré : « Je ne laisserai personne sortir de cette pièce, ni quitter Lyon, tant que les 14 milliards de dollars ne seront pas obtenus ! ». Pari tenu. Pourtant, malgré ces mots forts et engagés, le contexte politique national actuel pourrait bien faire reculer cette ambition.

Si la santé mondiale a longtemps été un sujet transpartisan [approuvé par plusieurs partis politiques, ndlr], elle n’est pas forcément vue aujourd'hui comme une priorité. L'espace médiatique est surinvesti par les sujets de l’immigration, l'escalade des conflits, et la baisse du pouvoir d'achat des Français-es, invisibilisant ainsi l’urgence qui se joue actuellement pour la lutte contre les maladies transmissibles.

Néanmoins, les citoyens-nes et les députés-es de gauche comme de droite appellent régulièrement la France à se mobiliser et renforcer son engagement dans la lutte. Le 7 avril dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, AIDES et Coalition PLUS ont publié les résultats d’une étude particulièrement révélatrice : 85 % des Français-es considèrent aujourd’hui la lutte contre le VIH/sida comme une priorité mondiale de santé publique.

Une opportunité historique pour le leadership français

Au sein du paysage politique national, où il n’a plus le même monopole politique qu’auparavant, se concentrer sur un sujet transpartisan et prioritaire pourrait être une réelle stratégie pour Emmanuel Macron en opposition à son image nationale. Car l’enjeu dépasse largement les frontières du pays : la reconstitution de l’automne 2025 constitue une opportunité unique pour le Président de s’affirmer sur la scène internationale, en tant que défenseur de la santé mondiale et en opposition aux idées conservatrices et isolationnistes de Donald Trump.

Dans un contexte mondial marqué par la résurgence des maladies infectieuses, la remise en cause du multilatéralisme et la montée des discours anti-scientifiques, la France gagnerait à réaffirmer son engagement. Emmanuel Macron pourrait ainsi positionner le pays comme un acteur moteur, porteur d’une vision ambitieuse et solidaire, capable de rassembler autour de la défense des droits humains et de l’accès universel à la santé. Face à l’ampleur des besoins et aux menaces pesant sur la coopération internationale, il est plus que jamais nécessaire d’afficher un leadership responsable et éclairé. Ce leadership, Emmanuel Macron pourrait l’utiliser pour inciter les autres pays donateurs à augmenter, eux aussi, leurs engagements. Rien qu’en Europe, seuls le Danemark, le Luxembourg et la Suède respectent l’objectif fixé par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) visant à attribuer 0,7 % du revenu national brut à l’aide publique au développement.

Avec une contribution totale de 6,9 milliards au Fonds mondial depuis 2002, la France tient un rôle majeur dans les initiatives de santé mondiale. Elle se place comme deuxième plus grand donateur public après les États-Unis, dont la contribution à venir est incertaine. Bien que le Fonds mondial ait largement prouvé son efficacité en sauvant plus de 65 millions de vies depuis sa création, les dispositifs multilatéraux de santé mondiale sont mis à mal ces dernières années et souffrent des manques d’investissements.

En amont du gel des aides états-uniennes, la pandémie de Covid-19 avait déjà perturbé le financement de la lutte contre les maladies infectieuses si bien qu’en 2024, la tuberculose est redevenue la maladie infectieuse la plus meurtrière.

Diplomatie féministe et VIH/sida : un levier pour sortir les femmes de l’oubli

Alors qu’en 2019, la France mettait en place sa diplomatie féministe avec la volonté de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une priorité dans sa politique étrangère, en 2025, les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes ne cessent de reculer partout dans le monde. Ces inégalités d’accès à la santé ne sont cependant pas nouvelles.

Déjà dans les années 1980 aux États-Unis, les femmes en âge de procréer étaient exclues des phases initiales des essais cliniques sur le VIH/sida. Cette exclusion était motivée, d’une part, par la crainte de potentiels risques sur les fœtus, mais surtout par la peur de contentieux juridiques en cas de conséquences sur des fœtus chez des femmes dont la grossesse aurait été ignorée ou cachée. Cette exclusion a ensuite été étendue à toutes les femmes, indépendamment de leur situation reproductive. Il a fallu attendre le milieu des années 1990 pour qu’elles commencent enfin à être représentées dans les essais cliniques.

Même si aujourd’hui les campagnes de prévention contre le VIH/sida cherchent à diversifier les représentations, les images médiatiques ont historiquement mis en avant des populations masculines. Cette invisibilisation des femmes dans la représentation de cette maladie peut en partie expliquer pourquoi les femmes représentent aujourd’hui seulement 2,5 % des personnes qui prennent la Prep, alors qu’elles représentent 52 % des personnes infectées dans le monde. Comme le souligne la diplomatie féministe, il est donc essentiel d’adopter une approche proactive d’« aller-vers » pour toucher ce public.

Cependant, ce type d’approche n’est ni à l’ordre, ni au goût du jour des politiques internationales. Car à la suspension du Pepfar s’ajoute, en effet, la politique états-unienne du bâillon mondial ou Global Gag Rule. Instaurée par Ronald Reagan et renforcée par Donald Trump, cette mesure prive de financements les associations et organisations internationales qui informent sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), quelle que soit leur zone d’intervention. Or, ces structures jouent également un rôle clé dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida, notamment au sein des communautés marginalisées (femmes ayant connu un parcours d’exil, travailleur-ses du sexe, consommateurs-rices de drogues, personnes LGBTQIA+...), ce sont donc encore une fois les droits et l’accès de ces personnes à la santé qui sont bafoués.

Devenir un exemple en Europe

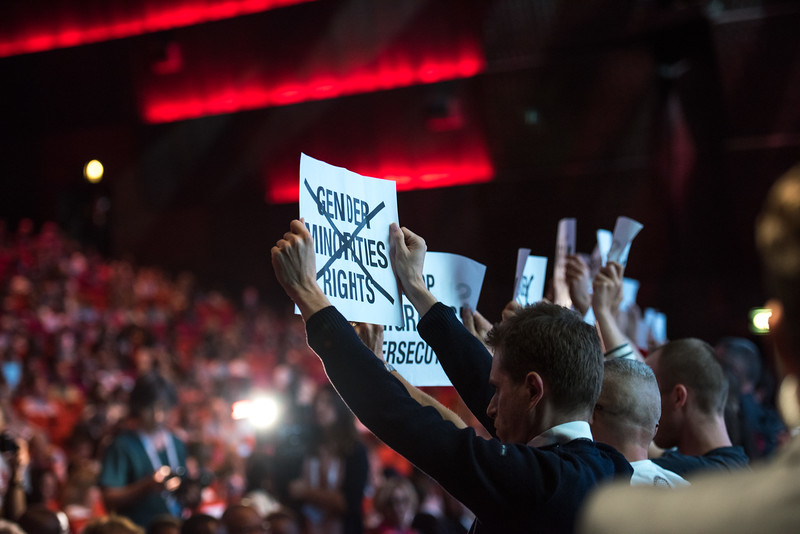

Dans ce contexte, investir dans le Fonds mondial est aussi synonyme de résistance. Résistance face à la montée des politiques conservatrices, résistance face à la mise en péril de décennies d’avancées en matière de santé mondiale et de droits humains. Dans ce monde qui va à reculons, comment la France peut-elle continuer à porter une diplomatie féministe si elle n’investit pas dans la santé de la moitié de l’humanité ?

Ce moment est crucial pour que la France, pays défenseur des droits humains, se place comme leader sur la scène internationale. Emmanuel Macron a montré son engagement par le passé auprès du Fonds mondial, et ne pas le réitérer lors de la reconstitution des ressources 2025 serait une erreur stratégique. La France peut devenir un exemple pour ses voisins européens, à la fois en matière de santé mondiale mais aussi de droits humains. Car pour reprendre les mots du Président lors de la dernière reconstitution : « Nous sommes très loin d’avoir gagné la bataille. »

Cet article est issu d’un projet avec IRIS Sup'

L'école parisienne IRIS Sup' propose une formation de manager de programmes internationaux, avec une spécialité plaidoyer. Chaque groupe d'étudiants-es est accompagné par une association pour formuler un projet et le présenter en fin d'année. AIDES et Coalition PLUS ont pu travailler avec quatre étudiants-es sur le rôle d'Emmanuel Macron dans la reconstitution du Fonds mondial. Cet article est le fruit de leurs recherches et de leurs réflexions.