L'Actu vue par Remaides : Patrick Thévenin : « Le disco a créé et organisé une communauté qui s’est retrouvée prête à lutter contre le sida »

- Actualité

- 24.04.2025

© Fred Lebreton

Par Fred Lebreton

Patrick Thévenin : "Le disco a crée et organisé une communauté qui s'est retrouvée prête à lutter contre le sida"

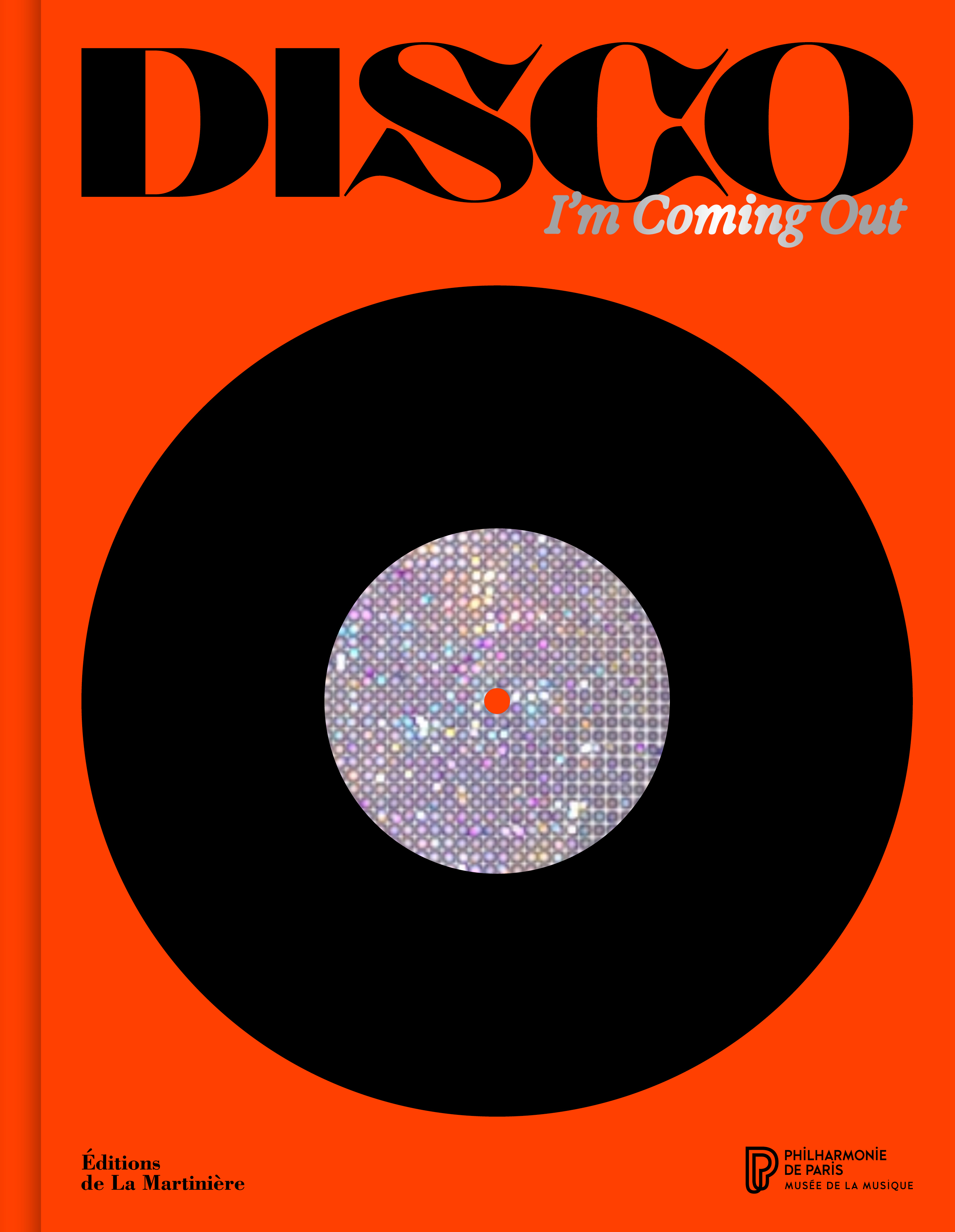

L’exposition « Disco, I’m coming out » qui est présentée à la Philharmonie de Paris jusqu’au 17 août retrace les origines sociales et politiques d’un mouvement musical bien plus profond que l’image de simple fête qui lui est habituellement associée. Le catalogue de l’expo prolonge la visite avec des archives photos impressionnantes et des textes inédits de plusieurs journalistes experts-es du disco, dont Patrick Thévenin qui a écrit plusieurs chapitres de l’ouvrage et l’a coordonné. Remaides l’a rencontré. Entretien.

Remaides : Comment est né le mouvement disco ?

Patrick Thévenin : On considère qu'il est né au début des années 70, à peu près en 1972. Ce mouvement ne s’est pas créé du jour au lendemain, c'est venu sur la durée. Mais, il y a une soirée qui est assez fondatrice créée par un DJ, un mec assez illuminé, qui s'appelait David Mancuso [célèbre disco jockey américain décédé en 2016, ndlr]. Il avait lancé des soirées musicales privées dans un appartement à New York qui s’appelait The Loft. Les soirées privées en appartements, c'est un truc qui remonte à la Harlem Renaissance, à la communauté afro-américaine, parce que cela évitait de subir des descentes de police. Et à cette époque peu de salles étaient louées aux Noirs. David Mancuso a repris ce concept avec un système de carte de membre, une forme de cooptation, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un ami pour entrer. Cela permettait d'éviter des flics infiltrés ou des gens hostiles. C'était une manière de se protéger. Le truc de Mancuso était vraiment de créer une ambiance musicale. À l'époque dans les bars, il y avait plutôt des jukebox. Les gens mettaient la musique qu'ils voulaient et ça s'arrêtait là ; il n'y avait pas forcément de cohésion musicale entre les morceaux. Lui a voulu créer un son immersif qui embarque dans un voyage, qui monte, qui descend. Il ne mixait pas vraiment les morceaux. Il ne voulait pas changer la vitesse du disque, ni le couper, puisqu'il considérait que c'était une atteinte à l'artiste qui avait réalisé l’album. Mais tous les disques étaient enchaînés avec des bruits ambiants. On raconte que dans ces soirées l'eau était « assaisonnée » au LSD [drogue hallucinogène puissante, ndlr] et ce n'est pas étonnant parce Mancuso venait du mouvement hippie, qui a beaucoup testé le LSD. Mancuso voulait créer une forme de communion. Beaucoup de jeunes DJ gays sont venus à ces soirées et certains ont percé des années après comme Frankie Knuckles ou Larry Levan. Mais, c’est le DJ Nicky Siano qui ouvre en 1972 le premier club disco à New York : The Gallery.

Remaides : En quoi le disco constitue-t-il un tournant dans l’histoire de la musique ?

Progressivement, les DJ vont remplacer les jukebox. Le disco va beaucoup puiser dans le répertoire de Philadelphie International Records [label discographique indépendant américain de soul, fondé à Philadelphie en 1971 par Kenneth Gamble et Leon Huff, ndlr]. C’est une musique très orchestrée, avec beaucoup de cuivres et de violons. Ce label est considéré comme le berceau du disco. Après le disco va changer et devenir plus électronique vers 1977 avec la sortie de « I Feel Love » de Donna Summer. Mais en soi-même, le disco n’est pas vraiment un genre. Il va de chansons très funky comme « Don't Stop ‘Til You Get Enough » [Michael Jackson, 1979, ndlr] à des balades très orchestrées comme « Don't Leave Me This Way » » [Thelma Houston, 1976, ndlr] en passant par « You Make Me Feel » [Sylvester, 1977, ndlr] qui est plus mécanique et synthétique, mais tout aussi belle. Le mot disco en lui-même date de 1974 quand un chroniqueur dit que c'est la musique qu'on écoute dans les discothèques. Et c’est ça, en fait, l’essence et le but du disco : faire danser les gens.

Remaides : Quelle est l’ambition de l’exposition proposée cette année à la Philharmonie de Paris et quelle a été votre implication sur cet évènement ?

Je suis conseiller artistique. J’avais déjà travaillé sur l’expo électro avec Jean-Yves Leloup, le commissaire de cette nouvelle expo. Dès le départ, j’ai développé un discours militant et engagé autour du disco. Je trouve que cette époque reflète beaucoup ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire les notions de « safe place » [refuges/endroits sécurisants, ndlr], l'intersectionnalité des luttes, la communauté comme refuge, la confusion des genres, l'afro-féminisme. Même le selfie quelque part avec ce qu'on appelle l'ego disco, c'est-à-dire le fait d'avoir une vie différente la nuit, de briller, de se déguiser, de jouer un rôle. Et puis ce mouvement réactionnaire, lors de la « Demolition Night » à Chicago le 12 juillet 1979, de la part d’hommes blancs hétérosexuels qui détestaient le disco qu’ils voyaient comme une « musique de noirs et de pédés ». Ils avaient peur qu’on leur coupe les couilles ! On vit la même panique morale aujourd’hui contre les personnes trans et la « soit-disante culture woke ». Beaucoup de gens ont une image très fausse du disco et pensent que c'est une musique blanche inventée en France. Les origines du disco viennent en réalité des communautés noires, latinos, et gays.

Remaides : En ouverture du catalogue de l’exposition il est écrit : « L’esthétique flamboyante de ce mouvement est un acte politique en soi ». Pouvez-vous expliquer comment le disco s’est retrouvé à l’intersection des luttes minoritaires ?

Nous sommes dans les années 70 ; le féminisme a commencé dans les années 60. Il y a la pilule contraceptive qui arrive en 1972. Et pour les femmes, c'est vraiment une liberté nouvelle et grandissante. Il y a donc une vague féministe d’un côté et en parallèle, la lutte pour les droits civiques des Afro-américains et les droits des LGBT qui commencent à émerger. Dans le catalogue, il y a la photo d’une manifestation où on voit une fille qui tient une pancarte avec le slogan « Gay Power, Black Power, Woman Power, Student Power. All Power to the people » [« Pouvoir aux gays, pouvoir aux Noirs-es, pouvoir aux femmes, pouvoir aux étudiants-es. Tout le pouvoir au peuple », ndlr]. Nous sommes vraiment au tout début de l'intersectionnalité de ces minorités qui se sont retrouvées sur la piste de danse. David Mancuso disait : « La nuit je dansais, et la journée, j'étais en manifestation. ». Les années 70 sont excessivement politiques. Forcément, cela transpirait aussi dans le disco. Par ailleurs, je ne pense pas que tout le monde était politisé, c'est comme aujourd'hui. Rest que la manière de danser est aussi politique. Le disco, c’est aussi la naissance de la danse individuelle. Danser seul, ça casse les normes et ça permet aussi une expression qui est beaucoup plus fluide. On voyait des mecs qui faisaient des gestes très « folles » et beaucoup de contacts physiques, des corps qui s'unissaient, des gens sont torse-nu.

Remaides : Le mouvement de libération LGBT a pris son essor avec les émeutes de Stonewall en 1969. Comment le disco est-il devenu la bande originale de la culture LGBT+ des années 70 ?

Il y a une nouvelle visibilité LGBT depuis les émeutes de Stonewall, mais l’oppression policière continue. On ne s’en rend pas compte aujourd’hui mais à cette époque, deux hommes ou deux femmes qui dansent ensemble dans un bar ou un club, c’est direct la police. Les premiers clubs discos ne sont d’ailleurs pas labélisés gay à cause de la police, mais ils sont majoritairement fréquentés par les gays. Beaucoup de gays vont danser à Fire Island, une île au large de New York, pour fuir la répression policière. C'est une île dans les années 50 qui a beaucoup accueilli des stars qui voulaient être peinardes. Et les gays vont s'en emparer. La journée, les gays baisaient dans les dunes. La nuit, ils dansaient sur du disco. Le disco, c’est la bande son de l’émancipation des gays. C’est une communauté qui devient visible par la danse et par la joie. J'appelle cette période la parenthèse enchantée. Les gens sont beaux et solaires. Ce n’est pas une question d'âge ou de beauté classique, mais sur les photos qui ont été faites dans des clubs à cette époque, il y a une espèce de beauté indescriptible. Le club va devenir un lieu où les minorités peuvent s'exprimer. Par exemple, les premiers vogueurs commencent à se montrer en club. Ce sont souvent des gays noirs ou latinos ou des personnes trans. Et tout d'un coup, ils et elles arrivent sur la piste de danse et deviennent visibles pour la première fois.

Remaides : Dans le catalogue de l’exposition, vous racontez l’histoire du Continental Baths, immense sauna libertin ouvert en 1968 à New York et fermé en 1976. Quel rôle le disco a-t-il joué dans ce lieu hors du commun ?

Le sauna est ouvert par Steve Ostrow, un homme bisexuel qui est marié et qui est un fan d'opéra. À la base, il ouvre un immense sauna dans un ancien palace. Le lieu est hallucinant, il y avait de quoi y passer deux semaines. On pouvait y trouver un restaurant, une église, une salle de gym, une infirmerie pour les maladies transmissibles, des chambres, des cabines individuelles, une salle de concerts, etc. C'est un niveau de débauche et de liberté sexuelle qu'on n'imagine pas. Dans le catalogue, j’ai mis cette citation de l’écrivain David Foster Wallace : « Vous ne pouvez pas comprendre ce que c’était dans les années 1970. Le sida n’existait pas. Si vous alliez au Continental Baths et qu’il y avait vingt garçons dans le hammam, une demi-heure plus tard, vous en sortiez et vous aviez baisé avec la moitié des gars présents ». Très rapidement, Steve Ostrow a senti que les gens avaient envie de danser et que l'opéra les faisait chier. Il va booker des DJ très jeunes qui vont devenir des légendes comme Frankie Knuckles ou Larry Levan et qui vont commencer à passer du disco, là-bas.

Remaides : Vous racontez l’histoire d’un autre lieu mythique des années disco, la fameuse discothèque du Studio 54 qui a enflammé le monde la nuit de 1977 à 1980 à New York. Vous écrivez que ce lieu « aura scellé cette période magique entre post libération sexuelle et pré-sida ». En quoi cette période était-elle si « magique » ?

Le Studio 54, c'est un peu l'apogée du disco. La soirée est lancée par le bisexuel Steve Rubbel et son meilleur ami Ina Schrager qui veulent vraiment changer la notion de clubbing. Ils achètent un ancien théâtre et imaginent toute une scénographie pour que les gens qui arrivent dans le club soient dans une autre galaxie. Le lieu va devenir le repère à la fois de gens très riches, très VIP, d'artistes et d'inconnus. Dans ces soirées, on pouvait croiser autant Andy Warhol que Diana Ross ou Michael Jackson. Il était très difficile de rentrer au Studio 54. On disait que c'était une « dictature à la porte ». Les gens rivalisaient d’imagination pour y accéder. Un jour, un designer est arrivé en ambulance en se faisant porter au milieu de la piste sur un brancard. Un pauvre homme a été retrouvé mort coincé dans les tuyaux d’aération du club trois semaines après sa tentative d’infiltration ! Tout était dans l’excès et la démesure. Dès qu'il y avait un recoin, ça baisait. Les mecs étaient à moitié à poil. Les serveurs, qui étaient tous plus beaux les uns que les autres faisaient des concours d'éjaculation. C'est celui qui éjaculait le plus vite qui gagnait un séjour aux Bahamas ! Il y avait beaucoup de drogues aussi. Mais il faut remettre tout cela dans un contexte. On sortait d’une époque d'un moralisme terrifiant, les femmes et les gays étaient enfin libres de baiser.

Remaides : La fin du disco correspondant au début de l’épidémie de sida en 1981. Quel héritage le mouvement disco a-t-il laissé à la génération des combattants-es du sida ?

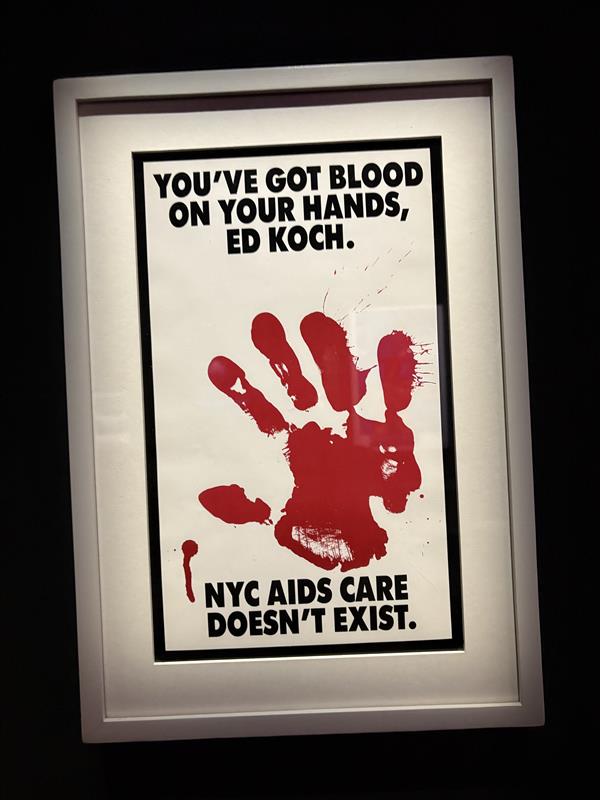

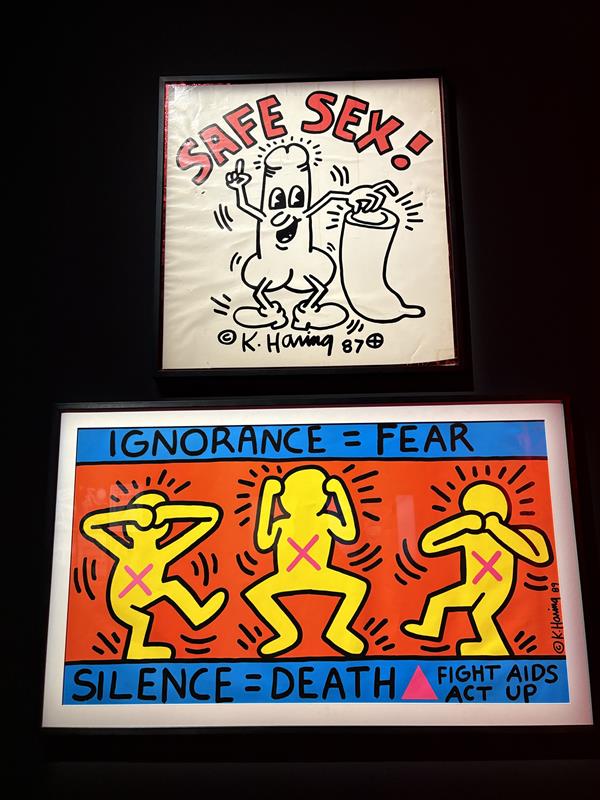

Je pense que le disco a créé et organisé une communauté qui s’est retrouvée prête à lutter contre le sida. Très vite, on voit le Gay Men Health Crisis [GMHC, première association de lutte contre le VIH fondée par des hommes gays en 1982 à New York, ndlr], qui se forme. Les clubs gays vont faire la promotion du safe sex. On ne sait rien au tout début. On ne sait pas du tout comment ça se transmet. Les gens sont paniqués, ils ont même peur en dansant, en touchant l'épaule de quelqu'un, d'attraper le virus via la sueur. Beaucoup d’artistes gays vont s’engager dans ce combat comme Keith Haring qui va réaliser gratuitement des affiches de prévention. Des artistes issus de la scène disco vont créer Gran Fury, le collectif qui a créé le premier visuel d’Act Up New York en 1987 : « Silence = Death » [« Silence = Mort », ndlr]. Act Up veut marquer les esprits. Ils empruntent à la pub, à des slogans qu’ils déclinent sur des billets de banque, sur des badges, sur des t-shirts, etc. En fait, ils envahissent New York de messages très forts sur le sida. Alors qu’à l’époque, les hommes politiques dont le président américain Ronald Reagan ne prononçaient même pas le mot sida. Cette communauté qui s’est formée dans les années 70, s'est soudée beaucoup plus facilement à l’arrivée du sida. Je pense que s’il n’y avait pas eu le mouvement disco, il y aurait eu beaucoup plus de morts.

© Fred Lebreton (une affiche qui dénonce l'absence criminelle d'engagement du maire démocrate de la ville de New York, Ed Koch, aux premiers temps de l'épidémie. Exposition "Disco I'm Coming Out", Philharmonie de Paris).

Remaides : D’où vient ce slogan « Sida is Disco » ?

C’est à Act Up-Paris que nous l’avons trouvé, mais il ne faut pas y chercher un sens particulier ; c’était nos conneries ! J’ai rejoint Act Up-Paris assez tôt en 89-90. Je pense que l'association avait six ou sept mois d’existence. J'avais fait un voyage linguistique à New York à la fin de mes études. J'avais travaillé l'été et je suis parti un mois en septembre pour perfectionner mon anglais. J'avais des cours le matin et la nuit je sortais. Un jour, je suis tombé par hasard sur la manif d’Act Up New York à Wall Street et j'ai été complètement bluffé par la puissance visuelle de ce mouvement. Tous ces mecs en noir avec un triangle rose sur leurs t-shirts, des panneaux, des faux billets de banque avec des taches de sang… De retour à Paris, je suis sorti avec un mec qui allait à Act Up-Paris et c’est comme ça que j’ai rejoint l’asso.

À l’époque, l’asso était dans les locaux de FG [Fréquence Gaie, historiquement, la première radio FM homosexuelle du monde à émettre en continu, ndlr] prés de Belleville. Le quartier était un peu craignos à l'époque pour des pédales comme nous, mais quand on sortait des réunions, on criait comme des folles, on se parlait au féminin. De vrais folles furieuses ! Je suis resté quatre ans chez Act Up-Paris et c’est là que j’ai commencé à écrire. Et puis en 1995, je suis parti dans l'aventure Têtu et j’ai participé à la création du magazine avec Didier Lesrade [cofondateur d’Act Up-Paris, ndlr]. Têtu, c’était vraiment la prolongation d’Act Up. Plus tard, j’ai pris mes distances avec l’association car j’étais en désaccord avec leur façon de traiter le bareback [rapports sexuels sans préservatifs, ndlr]. Je me suis fâché avec Lestrade pendant deux ans parce que j'avais fait un papier qui réhabilitait Dustan [Guillaume Dustan, écrivain français ouvertement gay et séropositif, qui défendait le bareback, ndlr]. Et puis, j’étais en désaccord quand Act Up-Paris a soutenu le Parti Socialiste en 1997, en rejoignant le mouvement « Nous sommes la gauche ». J’ai toujours pensé qu’Act Up-Paris aurait dû rester apolitique et taper autant sur la gauche que sur la droite.

© Fred Lebreton (deux oeuvres de l'artiste américain Keith Haring en écho à la lutte contre le sida. Exposition "Disco I'm Coming Out", Philharmonie de Paris).

Propos recueillis par Fred Lebreton

Infos pratiques :

Quand ? Du 14 février au 17 août 2025

Où : Philharmonie de Paris, 221 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris

Commissariat : Jean-Yves Leloup, commissaire

Marion Challier, commissaire-associée

Patrick Thévenin, conseiller artistique

Direction artistique : GGSV (Gaëlle Gabillet et Stéphane Villard)

Le catalogue de l’expo prolonge la visite avec des archives photos impressionnantes et des textes inédits de plusieurs journalistes experts-es du disco, dont Patrick Thévenin qui a écrit plusieurs chapitres de l’ouvrage et l’a coordonné.

Qui est Patrick Thévenin?

Patrick Thévenin est journaliste, professeur et conférencier français spécialisé dans la culture, notamment la musique, l'art contemporain, la mode et les tendances sociétales. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec divers médias tels que Têtu, Nova Magazine, Trax et Grazia, où il a occupé des postes de rédacteur en chef adjoint et de responsable des sections culturelles et numériques. En tant que journaliste indépendant, il contribue régulièrement à des publications comme Les Inrockuptibles, Tsugi, Strobo et i-D France. Il enseigne également l'histoire de la musique moderne. En 2025, il a dirigé le catalogue de l'exposition « Disco : I'm Coming Out » et en a écrit plusieurs chapitres. L’ouvrage, particulièrement riche, examine les multiples facettes du disco et son impact culturel et social.

© Patrick Thévenin