L’Actu vue par Remaides : « VIH en Malaisie : carnet de route vers l’après-Fonds mondial (2/5) »

- Actualité

- 15.09.2025

La Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, ou KKKL.

Une immense clinique plantée dans le quartier de Titiwangsa.

Photo : Laurence Geai

Par Fred Lebreton

VIH en Malaisie : carnet de route vers

l'après-Fonds mondial, épisode 2

Du 9 au 13 juin 2025, une délégation française de journalistes s’est rendue à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l’invitation de Coalition PLUS et de AIDES. Une immersion au cœur de la lutte contre le VIH dans un pays en pleine transition : la Malaisie ambitionne, en effet, de se passer totalement du soutien du Fonds mondial, d’ici 2028. La rédaction de Remaides était du voyage. Récit en cinq épisodes. Deuxième épisode à la rencontre d’une des populations clés de la lutte contre le VIH en Malaisie : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).

Jejaka, un programme qui cible sans détour les HSH

Mardi 10 juin 2025. Cette première nuit à Kuala Lumpur a été mouvementée. Réveillé en pleine nuit par un orage d’une rare violence, éclairs, tonnerre et pluie diluvienne martelant les vitres de ma chambre d’hôtel, puis frigorifié par une clim’ trop zélée, j’émerge vaseux au petit matin.

Le temps de prendre un petit déjeuner et direction le van pour le premier arrêt de la journée : la Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, ou KKKL pour les intimes. Une immense clinique plantée dans le quartier de Titiwangsa, entre le centre national de transfusion sanguine et le grand théâtre national. L’endroit, inauguré en 2017, est impressionnant : une « Super Type 1 », comme on dit ici, capable de recevoir jusqu’à 4 000 patients-es par jour. L’ambiance y évoque celle d’un aéroport régional, allées numérotées, annonces dans les haut-parleurs, sièges alignés en rangs serrés. Mais c’est bien un centre de santé, où l’on soigne, vaccine, suit les grossesses… et dispense la Prep. Pour la Prep justement, tout commence souvent sur Grindr ou via un QR code partagé discrètement en ligne. Des accompagnateurs-rices Prep, appelés « Prep navigators », prennent alors le relais : ils et elles rassurent, orientent, accompagnent physiquement jusqu’à la clinique. Derrière cette mécanique bien huilée, un programme porté par la Malaysian AIDS Foundation et son bras opérationnel, le Mac, avec le soutien du Fonds mondial. Le dispositif s’appelle Jejaka (« jeune homme » en malais) et cible sans détour les HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), dans un contexte où leur sexualité reste à la fois invisibilisée et criminalisée.

Un usager de la Klinik Kesihatan Kuala Lumpur effectue un test rapide du VIH.

Photo : Laurence Geai

Pénalisation de l’homosexualité : un héritage des lois coloniales

En Malaisie, l’homosexualité est toujours criminalisée, héritage direct des lois coloniales britanniques. Les relations sexuelles entre hommes sont interdites par l’article 377 du Code pénal, qui assimile ces relations à des « actes contre-nature ». En théorie, cela expose les personnes condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, assortie de coups de fouet et d’une amende. À cela s’ajoutent les lois de la charia [la loi islamique] en vigueur dans plusieurs États de la Malaisie, applicables aux personnes musulmanes (environ 60 % de la population). Ces juridictions prévoient des peines supplémentaires, comme des peines de prison pouvant aller de quelques mois à trois ans, des amendes, et des flagellations pour « sodomie » ou « comportements indécents ». Si les peines maximales sont rarement appliquées dans toute leur sévérité, des cas d’arrestations, de détentions arbitraires, d’humiliations publiques et de flagellations ont encore lieu ces dernières années, notamment contre des hommes gays ou des femmes trans. La surveillance des réseaux sociaux est également utilisée pour piéger des personnes LGBT+ en ligne. Au-delà des sanctions pénales, l’existence de ces lois alimente un climat de peur et de stigmatisation structurelle pour les personnes LGBTQI+ en Malaisie. Elles freinent l’accès aux soins, notamment à la prévention du VIH, et exposent les personnes concernées à des violences familiales et sociales.

La Dre Narul Aida Salleh, cette médecin de famille a mis en place l’un des premiers services VIH/IST au sein de la de la Klinik Kesihatan Kuala Lumpur.

Photo : Laurence Geai

« Ce que fait une personne dans sa vie privée, c’est entre elle et Dieu »

Comme souvent dans ce genre de visite, nos hôtes ont préparé une présentation un peu formelle de leur activité. La Dre Narul Aida Salleh nous attend, devant un PowerPoint bien calibré, pour une présentation d’une heure sur les activités VIH de la clinique. Figure incontournable de la santé publique à Kuala Lumpur, cette médecin de famille a mis en place l’un des premiers services VIH/IST au sein d’un centre de soins primaires. Une pionnière discrète, mais ferme dans ses convictions. Quelques données sur la clinique :plus de 2 400 personnes vivant avec le VIH y sont suivies, et 1 237 personnes sont sous Prep, soit plus de 10 % de la totalité des usagers-ères de Prep de tout le pays. Seules 2,7 % des personnes usagères de Prep sont des femmes (Elles sont seulement 5 % en France… pas de quoi fanfaronner). Mais ce qui me frappe le plus, ce sont deux diapositives en particulier. L’une, un brin ironique, annonce que « l’abstinence ne semble pas fonctionner » dans les stratégies de réduction du VIH et des IST. Une autre présente une mise en situation sous forme de BD. Un médecin reçoit son patient. Voici le dialogue :

- « Dr, je suis intéressé par la Prep »

- « Pourquoi voulez-vous la Prep ? Vous n’avez pas peur d’être dans le péché ? Vous devriez vous repentir et arrêter d’être dans le péché »

La Dre Salleh commente : ici, la stigmatisation vient aussi du corps médical. Le poids des normes religieuses imprègne les discours, parfois jusque dans les cabinets de consultation. Il faut donc former, convaincre, dialoguer, y compris avec les leaders religieux. « Ce que fait une personne dans sa vie privée, c’est entre elle et Dieu », résume-t-elle, avec un petit sourire. Mais la santé publique, elle, a besoin de clarté, d’accueil, et surtout d’absence de jugement. Sinon, les patients-es prennent peur, s’éloignent. Et on les perd. La Dre Salleh prendra sa retraite dans quelques mois. Elle laissera derrière elle une clinique qui soigne, certes, mais aussi qui apprend à son personnel à écouter sans juger ou condamner.

Une voix jeune et queer dans les instances nationales

Lors de cette visite, nous rencontrons Dhia Rezki. À seulement 28 ans, le jeune homme incarne une nouvelle génération de militants-es queer en Malaisie. Coordinateur de programme pour l’ONG Jejaka, basée à Kuala Lumpur, il pilote aujourd’hui le programme national de Prep tout en représentant les HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) de moins de 30 ans au sein du CCM, l’instance nationale de coordination du Fonds mondial.

Dhia Rezki. Coordinateur de programme pour l’ONG Jejaka, basée à Kuala Lumpur.

Il est aussi représentant des HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) de moins de 30 ans au sein du CCM, l’instance nationale de coordination

du Fonds mondial. Photo : Laurence Geai

« C’était un processus démocratique », explique-t-il avec un demi-sourire. « Mon ONG a proposé ma candidature, il y a eu une élection en ligne, et j’ai été élu. » Out en tant qu’activiste gay, il revendique un militantisme assumé dans un pays où l’homosexualité reste criminalisée. « Mes amis ont été très soutenants. J’ai la chance d’avoir un solide réseau queer autour de moi », confie-t-il. « Ce qui est rare ici, c’est que mes frères et sœurs me soutiennent aussi. Pas mes parents, malheureusement, mais mes cinq frères et sœurs sont de vrais alliés. » À Kuala Lumpur, Dhia Rezki se sait exposé. Vernis aux ongles et militant actif sur les réseaux sociaux, il assume sa visibilité, malgré les risques, mais reste lucide. « D’abord, la peur ordinaire d’un homme gay dans la rue : peur des regards, des réactions, de la violence. Et puis il y a la peur liée à mon activisme. Je suis très vocal, je m’expose beaucoup. » Cette surexposition lui vaut régulièrement des messages haineux, voire des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Mais il continue, convaincu que « tenir la main de son partenaire en public, c’est déjà une forme de normalisation ».

« Ce n’est ni une malédiction ni une punition d’être queer et séropositif »

Pour le jeune homme, la lutte contre le VIH ne peut être dissociée de la lutte contre la stigmatisation y compris au sein même des communautés concernées. « Même entre personnes queer, la stigmatisation reste très forte. Des expressions comme "T’es clean ?" circulent encore sur Grindr. Et même quand une personne séropositive dit qu’elle a une charge virale indétectable, les gens ne veulent pas prendre le « risque ». » Il regrette l’absence de modèles visibles. « Il n’y a personne ici, aucun homme gay vivant avec le VIH qui soit out publiquement sur les réseaux. Quand les médias en parlent, les visages sont floutés, les voix modifiées. » Responsable du programme Prep chez Jejaka, Dhia refuse une approche anxiogène de la prévention. « On ne dit pas : "Prenez la Prep pour ne pas choper le VIH. "On présente ça comme un choix positif, un moyen de prendre soin de soi, de rester sexuellement actif, de se sentir libre. » Il y voit aussi une passerelle avec le vécu des personnes vivant avec le VIH : « Ce sont des médicaments pris au quotidien. Ça crée un terrain commun. Dans les deux cas, il s’agit de s’approprier son corps, son récit. » Les groupes de soutien mis en place par Jejaka participent à cette démarche d’empowerment : « On veut créer des espaces où les gens peuvent parler librement, reprendre le pouvoir sur leur vie. » Quels sont les combats qui restent à mener ? « On milite pour la dépénalisation de l’homosexualité, bien sûr. Mais ce qu’on veut avant tout, c’est être acceptés. Pouvoir vivre sans peur. » Dans une société encore largement hostile aux minorités sexuelles et aux personnes vivant avec le VIH, son message est limpide : « Ce n’est ni une malédiction ni une punition d’être queer et séropositif. On veut juste que ce soit reconnu comme une part de notre identité. Et il n’y a absolument rien à en avoir honte. »

« Avant, je n’avais aucune connaissance sur la Prep, le TPE ou les IST »

De passage à la clinique pour sa consultation Prep, un jeune homme accepte de répondre à nos questions, mais ne souhaite pas être pris en photo. Il souhaite utiliser un pseudo (Faris). À 28 ans, Faris s’identifie comme un homme gay, mais il cache son orientation sexuelle à sa famille et ses collègues. Il fréquente régulièrement la clinique KKKL à Kuala Lumpur pour son suivi Prep. « J’ai découvert que cette clinique était proche de mon bureau, donc je me suis dit que je pourrais y aller une fois que j’aurais un rendez-vous. C’est très facile d’accès avec les transports en commun », explique-t-il. Un confort logistique bienvenu, mais surtout une porte d’entrée vers une prise en charge globale qu’il ignorait jusqu’à récemment. « Avant, je n’avais aucune connaissance sur la Prep, le TPE ou les IST. Je savais vaguement ce qu’était une IST, mais pas les différents types. » Tout a basculé après un diagnostic de gonorrhée dans une autre clinique. Là, la médecin lui propose un test VIH, qui revient négatif, puis lui conseille de se renseigner sur la Prep. « Elle m’a orienté vers certaines cliniques qui proposent un accompagnement autour de la Prep. C’est comme ça que j’ai commencé ce programme. » Depuis, Faris suit la Prep mais aussi le programme Doxypep, il s’agit d’un antibiotique pris après les rapports sexuels pour prévenir certaines IST. « Je prends aussi de la doxycycline, pour me protéger. »

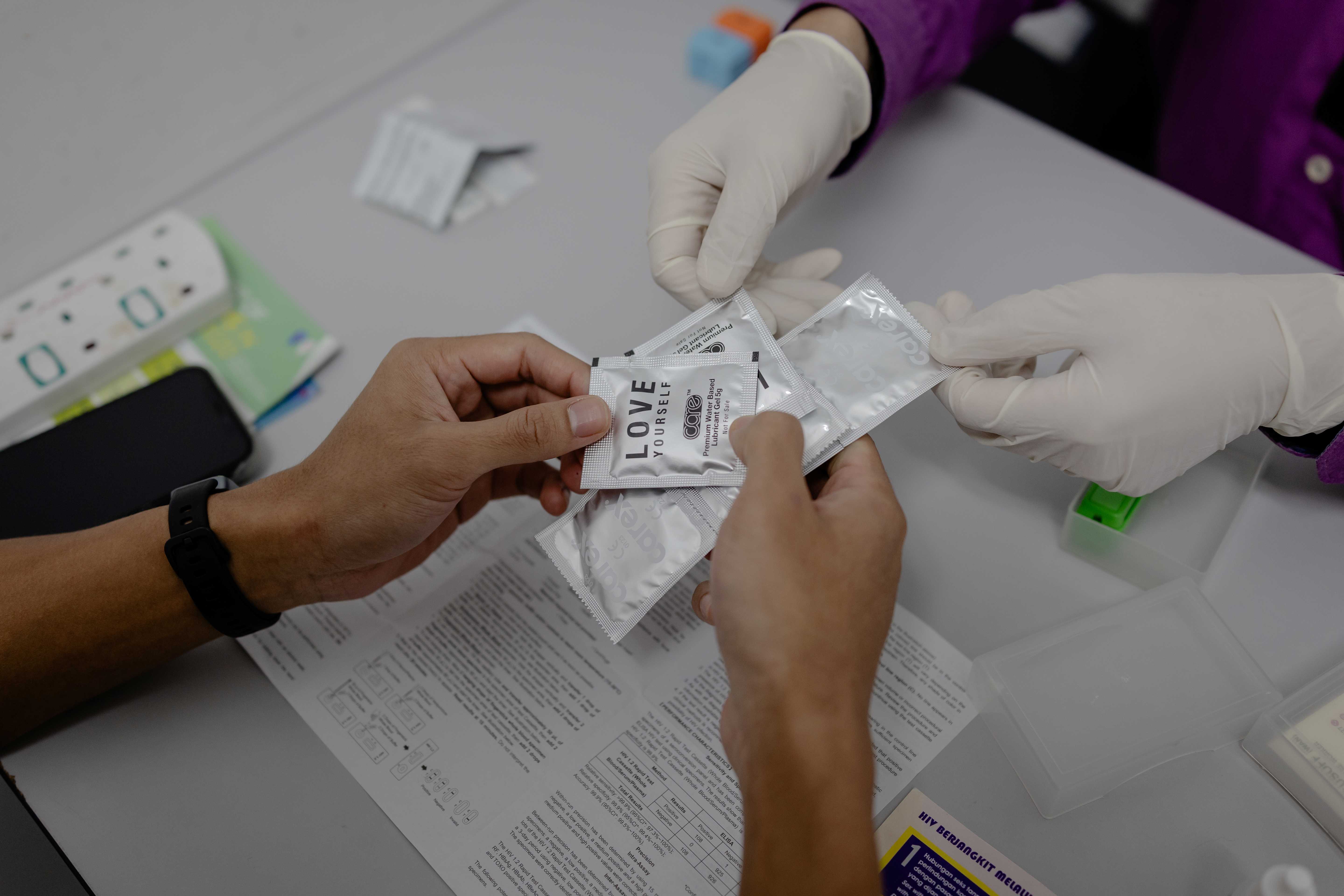

Un médecin de la Klinik Kesihatan Kuala Lumpur remet des préservatifs

et du lel lubrifiant à un usager Prep. Photo : Laurence Geai

« Je dois être discret. Je crains la réaction de la société »

Cette entrée dans la prévention s’est accompagnée d’un éveil personnel plus large. « Le programme m’a permis de prendre conscience de certaines choses. Il y a trois ans encore, personne ne parlait de Prep autour de moi. Aujourd’hui, dans la communauté LGBT, elle est bien connue. À chaque fois que je rencontre quelqu’un, il me demande : "Tu prends la Prep ?" » Pourtant, cette prise de conscience reste confinée à des cercles très restreints. Faris, qui travaille dans l’informatique, n’en parle qu’à quelques proches issus-es de la communauté LGBT. « Je dois être discret. Je crains la réaction de la société. Si je vivais avec ma famille, je cacherais mes comprimés dans un tiroir pour éviter les questions. » En Malaisie, où la majorité de la population est musulmane et où la sexualité reste largement taboue, prendre la Prep revient presque à sortir du placard. « Ici, si quelqu’un sait que tu prends la Prep, il va penser que tu es gay. » Un « raccourci dangereux », selon lui, qui contribue à maintenir le VIH dans l’ombre. « La Prep devrait être liée à une éducation à la sexualité, peu importe qu’on soit homo ou hétéro. Mais ici, on pense que tu fais des choses interdites par la religion. Et comme on ne peut pas s’exposer en tant qu’homosexuel, les moyens de prévention comme la Prep ne sont pas connus du public concerné. » Faris évoque aussi les silences qui entourent le VIH, même au sein de sa communauté. « C’est encore un sujet tabou entre nous. Si tu demandes à quelqu’un s’il est séropositif, la plupart des personnes ne te répondront pas. » Un de ses amis proches, récemment diagnostiqué séropositif, lui a dit en larmes : « Faris, prends soin de toi, ne fais pas comme moi. »

« Ce sont les membres de la communauté qui savent ce dont elle a besoin »

Tandis qu’une partie de notre groupe rentre à l’hôtel, je propose à Kenny de faire son interview. Kenny accepte et m’invite à son domicile en compagnie de ma collègue Margot et de Laurence, la photo reporter. Direction le quartier de Sentul Timur, dans les hauteurs de Kuala Lumpur. Au 33e étage d’une tour moderne et élégante, Kenny nous ouvre la porte de son appartement avec vue imprenable sur la ville. De son balcon, la capitale malaisienne s’étale sous nos yeux. À l’intérieur, l’activiste nous accueille avec chaleur et accepte de partager une partie de son histoire. Kenny est une personne non-binaire, activiste, et iel [Remaides a choisi d’utiliser l’écriture inclusive pour respecter le choix du pronom fait par Kenny] travaille pour le Malaysian AIDS Council. L’activiste raconte d’où vient son engagement militant : « À l’époque, j’étais très dépendant-e du crystal meth [ou méthamphétamine cristallisée, une drogue de synthèse ultra-puissante, de la famille des amphétamines. Elle se présente sous forme de cristaux transparents ou bleutés, à fumer, sniffer, avaler ou injecter, ndlr]. Je pratiquais le chemsex. » Iel parle d’un «système de soutien fantastique », celui de ses amis qui l’ont aidé-e à sortir de la dépendance : « Ils m’ont offert un lieu sûr, et ce que j’appelle des soins attentionnés. Ils m’ont sorti-e de l’obscurité. » Cet épisode fondateur marque le début d’un engagement au long cours. En 2021, en pleine pandémie, Kenny rejoint un projet de recherche sur le chemsex. « Une amie psychiatre m’a transmis l’annonce en me disant que mon expérience serait précieuse. » Recruté-e d’abord comme intervenant-e de terrain, Kenny finit par diriger le projet. « Mac faisait partie du consortium. Ils ont vu la valeur de mon travail. Ils m’ont proposé de les rejoindre dans la lutte contre le VIH. » Aujourd’hui, iel mobilise des financements pour l’organisation. « On organise des événements caritatifs. Je coordonne aussi les visites de délégations étrangères venues en Malaisie pour apprendre sur la réduction des risques et le chemsex. » Kenny défend des approches concrètes : « Les distributions de matériel de réduction des risques sauvent des vies. » Mais aussi des stratégies d’empowerment : « Ce sont les membres de la communauté qui savent ce dont elle a besoin. Ils parlent en son nom. »

« Ce qui me donne de l’espoir, c’est de voir des gens comme le ministère de la Santé nous soutenir »

À 17 ans, Kenny fait un premier coming out : « Je me suis présenté-e comme un homme gay cisgenre. » Mais l’acceptation familiale tarde. « J’étais flamboyant-e, très frontal-e : j’ai amené mon partenaire à dîner et j’ai dit : "Je suis gay, voici mon compagnon." Forcément, cela a explosé. » Avec le temps, iel change de stratégie. « J’ai emmené ma grand-mère dans des bars gays. Je voulais qu’elle voit et les autres membres de la famille aussi que notre vie n’était pas si différente. »

Kenny Yap (mobilisation des ressources, relations internationales et initiatives spéciales à Malaysian AIDS Council/MAC) dans son appartement

de Kuala Lumpur. Photo : Laurence Geai

En 2021, Kenny fait un second coming out, cette fois en tant que personne non-binaire. « Le genre n’est pas binaire, c’est une ligne grise. » Iel redoute la réaction de son partenaire : « Mais il m’a accepté-e tel-le que je suis. » Avec les inconnus-es, Kenny reste ferme mais pédagogue : « Je n’ai pas besoin de titre, appelez-moi Kenny. » Si la rue ne lui pose pas de problème majeur, c’est au sein même de la communauté LGBT+ qu’iel ressent une forme d’exclusion : « Les personnes non-binaires sont peu reconnues. On nous trouve "fabuleux-ses", mais on ne nous intègre pas vraiment. » Malgré les descentes de police régulières dans certains lieux queer — « tous les six mois, juste pour faire passer un message » — Kenny garde foi en les évolutions en cours. « Ce qui me donne de l’espoir, c’est de voir des gens comme le ministère de la Santé nous soutenir. Cette fois, le gouvernement réagit, renforce le dépistage, introduit l’éducation sexuelle. » Et l’activiste de conclure : « Je ne veux pas qu’on veuille me ressembler, juste qu’on comprenne qu’on peut vivre librement, comme moi. »

Kualu Lumpur by night

Après ce moment intime, retour à l’hôtel pour une douche rapide avant de rejoindre le reste du groupe. La nuit tombée, Kenny nous emmène explorer Kuala Lumpur. Direction Bukit Bintang, quartier bouillonnant et démesuré, véritable Times Square malaisien. Les écrans LED géants balafrent la nuit à l’intersection de Jalan Sultan Ismail, créant une ambiance électrique entre néons et klaxons, comme un croisement entre Shibuya [un arrondissement de Tokyo] et Las Vegas. Les centres commerciaux s’alignent comme des temples de la consommation moderne, tous climatisés à outrance alors que, dehors, l’humidité colle à la peau. Mais le cœur battant, le vrai, c’est Jalan Alor : une rue entière dédiée à la street food, où les odeurs de satay grillé, de soupe tom yum et de durian fermenté [un fruit reconnaissable à ses piquants et son affreuse odeur] se mélangent dans un chaos savoureux. Je suis happé par cette scène nocturne…

Pour terminer la soirée en beauté, Kenny nous entraîne dans son bar queer préféré, le Blue Boy. Ce soir, c’est karaoké. Il est 22h30, la salle est encore clairsemée, mais l’ambiance promet. Je sirote un soda en discutant avec Maara Bahya, une drag queen locale charismatique qui montera sur scène à minuit. La fatigue me rattrape doucement, et je pense déjà au réveil très matinal qui m’attend demain matin. Dans le taxi du retour, je laisse défiler la ville nocturne et mes pensées s’embrouillent un peu. Mes représentations d’une Malaisie rigide, hostile à toute visibilité LGBT, se heurtent à une réalité bien plus complexe et nuancée. Des bars comme le Blue Boy existent. Kenny m’a dit qu’il y a même des saunas gays. C’est là que je commence à percevoir les subtilités de cette société : ici, la règle n’est pas écrite, mais elle est partout. Ne pas trop en parler, ne pas trop se montrer. Exister sans faire « de vague ». Don’t ask, don’t tell.

A suivre...