L’Actu vue par Remaides : « VIH en Malaisie : carnet de route vers l’après-Fonds mondial (3/5) »

- Actualité

- 22.09.2025

Juin 2025. Les usagères du centre de PKKUM dans le quartier de Chow Kit, quartier populaire

et vivant de Kuala Lumpur. Cette ONG communautaire offre un refuge et un accompagnement

aux personnes trans et travailleuses du sexe. Photo : Laurence Geai.

Par Fred Lebreton

VIH en Malaisie : carnet de route vers l'après Fonds mondial, épisode 3

Du 9 au 13 juin 2025, une délégation française de journalistes s’est rendue à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l’invitation de Coalition PLUS et de AIDES. Une immersion au cœur de la lutte contre le VIH dans un pays en pleine transition : la Malaisie ambitionne, en effet, de se passer totalement du soutien du Fonds mondial, d’ici 2028. La rédaction de Remaides était du voyage. Récit en cinq épisodes. Troisième épisode à la rencontre de plusieurs populations clés comme les personnes vivant avec le VIH et les femmes trans.

« Les ONG ne sont pas nos partenaires, mais notre famille »

Mercredi 11 juin 2025. Troisième jour à Kuala Lumpur. Les nuits sont courtes, les journées longues et chaudes, rythmées par des embouteillages et cette lumière aveuglante qui frappe les vitres à chaque arrêt. Aujourd’hui, nous partons pour Putrajaya, la capitale administrative surgie de terre à 25 kilomètres au sud de Kuala Lumpur. Ses larges avenues vides, ses fontaines chorégraphiées et ses bâtiments gris pâle où se regroupent les ministères. Nous étions censés y rencontrer un-e représentant-e du ministère de la Santé, interview soigneusement préparée, questions envoyées à l’avance comme on nous l’avait demandé, avant d’apprendre, la veille, que « l’interview ne pourra pas se faire » en raison « d’une erreur de formulaire administratif ». Dommage…

Juin 2025. Le Dr Sha’ari bin Ngadiman, vice-président du CCM (Country Coordinating Mechanism instance nationale de coordination du Fonds mondial) nous reçoit dans son bureau du Ministère de la Santé à Putrajaya, la capitale administrative à 25 kilomètres au sud de Kuala Lumpur. Photo : Laurence Geai.

Heureusement, notre matinée n’est pas perdue. Dans une salle de réunion lumineuse, entre deux drapeaux et des dossiers soigneusement empilés, nous avons rendez-vous avec le Dr Sha’ari bin Ngadiman, vice-président du CCM (Country Coordinating Mechanism instance nationale de coordination du Fonds mondial) Malaisie et ex- directeur de la division des maladies transmissibles au ministère. Une figure de la riposte VIH dans le pays. Lunettes vissées sur le nez et grand sourire, le médecin nous montre un manuel sur le VIH et l’Islam. L’ouvrage est intéressant et très emblématique du travail entrepris en Malaisie pour créer des passerelles entre les leaders religieux, dont l’audience est forte, et la lutte contre le VIH. Sur chaque page, un verset du Coran est traduit et expliqué afin d’encourager les soignants-es musulmans-es à soigner sans juger l’identité de genre ou l’orientation sexuelle des patients-es. En Malaisie, la sexualité hors mariage ou entre personnes de même sexe est interdite mais les préservatifs et la Prep sont proposés aux populations clés. La santé publique prévaut sur la religion et ce n’est pas si commun dans un pays qui applique la charia (loi islamique). Certains de ces États l’appliquent plus fortement, d’autres développent un code pénal islamique. Le ministère de la Santé a compris l’intérêt de travailler main dans la main avec les leaders religieux et les associations communautaires : « Les ONG ne sont pas nos partenaires, mais notre famille » commente le vice-président du CCM Malaisie.

La transition tranquille du Fonds mondial, ou presque

Nous parlons longuement du financement de la lutte contre le VIH en Malaisie avec le Dr Sha’ari bin Ngadiman. Comme partout, la question de l’argent plane sur la lutte contre le VIH, même dans un pays « à revenu intermédiaire supérieur » comme la Malaisie. « Le Fonds mondial se concentre sur les pays en fonction de leur statut économique, c’est important de le comprendre », explique-t-il. La Malaisie est un pays assez riche, avec une incidence du VIH plus faible que d’autres pays de la région. C’est pour ça que le Fonds mondial est arrivé plus tard, en 2011, surtout pour mettre à l’échelle les programmes pour les usagers-ères de drogues. Les financements ont toujours été modestes, rien à voir avec ceux du Congo ou même de l’Indonésie. Ici, le Fonds mondial n’a jamais inondé le pays d’argent, seulement donné de quoi initier, tester, et démontrer des actions. Et maintenant, comme il le dit sans détours, « le but du Fonds mondial, c’est toujours de partir ». Le départ (autrement dit la fin des financements donnés par cette structure) est prévu pour 2028, dans un retrait progressif déjà enclenché. « Là, on est sur trois millions de dollars, uniquement pour mettre à l’échelle des programmes plus expérimentaux, des choses un peu plus innovantes, notamment pour les populations clés. » Le Dr Sha’ari bin Ngadiman nous explique le concept d’« approche différenciée mais intégrée » qui structure la riposte malaisienne : des services adaptés aux besoins des populations clés mais intégrés dans le système de santé classique, via des cliniques publiques qui servent d’intermédiaires avant l’hôpital. « Le but a été d’intégrer les services gérés auparavant par les associations au sein de ces cliniques. Ces cliniques, c’est avant l’hôpital : il y a plein de services, mais c’est plus petit, plus rapide, plus spontané », détaille-t-il. Mais il reconnaît aussi les limites de ce système : « Les populations les plus éloignées vont dans les cliniques communautaires parce que ce n’est pas le gouvernement, parce que ce n’est pas ultra visible, ultra exposé. » Léo Deniau (coordinateur du plaidoyer international à AIDES), apporte une précision aux journalistes présents-es lors de cette rencontre : « Nous savons que ce qui marche mieux, c'est lorsque le ministère de la Santé finance les assos communautaires, mais dans des espaces séparés. Les deux peuvent être liés, mais il faut qu'il y ait des espaces dédiés qui soient réservés aux communautés. »

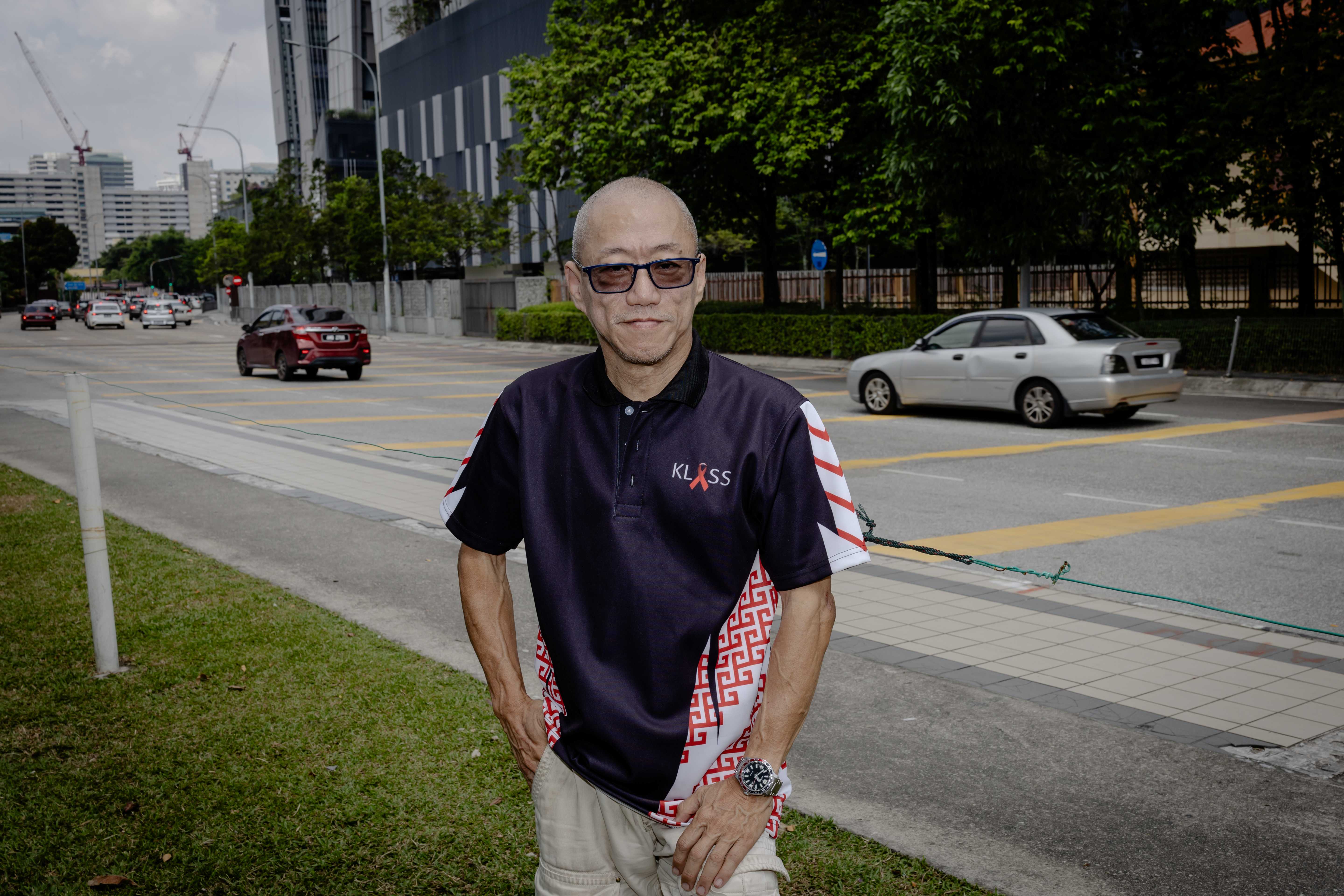

Juin 2025. Andrew Tan, président l’association KLASS (Kuala Lumpur AIDS Support Services),

une ONG communautaire malaisienne dédiée à l’accompagnement des personnes vivant

avec le VIH dans la région de Kuala Lumpur. Photo : Laurence Geai.

« C’est la fin, je vais rentrer et attendre de mourir »

La journée marathon continue. Coincés dans les embouteillages, nous arrivons en retard au siège de l’association KLASS (voir encart ci-dessous) où nous attend son président, Andrew Tan. Ce dernier avait prévu une présentation Powerpoint, mais très vite la discussion se concentre sur son histoire et son parcours personnel. Diagnostiqué séropositif en 1994 à 34 ans, il se souvient : « J'étais très malade. Je perdais du poids. Je transpirais la nuit… Je pensais que ce n'était qu'une fièvre. » C’est sa mère qui, à son retour d’un voyage, comprend qu’il faut l’emmener à l’hôpital. À l’époque, le diagnostic de séropositivité tombe comme une sentence : « Quand le médecin m’a dit que j’étais séropositif, il a ajouté immédiatement que je pouvais rentrer chez moi. J'ai compris que cela signifiait qu’il n’y avait plus rien à faire. Je pensais que c’était la fin, que je rentrerais simplement attendre de mourir. » La violence institutionnelle ne s’arrête pas là : le ministère de la Santé divulgue sa séropositivité à sa mère sans son consentement, déclenchant une onde de choc dans la famille. « En une journée, tout le monde a su que j’étais séropositif, et ma mère s’est effondrée en larmes », confie-t-il. Mais dans cette tempête, le soutien familial devient une bouée : « Ma mère s’est mise à cuisiner tous mes plats préférés, persuadée que j’allais mourir, et mon frère m’a dit : "Si tu as besoin d’argent pour les soins, dis-le-moi." Au moins, ils ne m’ont pas mis à la porte. »

« Un marathon thérapeutique pour survivre »

Il aura fallu un an avant qu’Andrew ne se décide à entamer son traitement, dans une Malaisie où les ARV coûtaient alors près de 700 dollars par mois, soit plus que le salaire moyen de l’époque. « J'ai survécu parce que j'avais acheté un appartement que j'ai fini par vendre pour financer mes traitements. Tout le monde n'avait pas cette option. » Le quotidien se transforme alors en marathon thérapeutique, avec des prises fractionnées selon des horaires stricts, avant les repas ou dissoutes dans l’eau, sans jamais la possibilité « d’oublier son statut VIH ». « À l’époque, on ne voyait pas cela comme un fardeau car on avait trop peur de mourir. C’était une question de survie. » De la monothérapie par AZT aux trithérapies, Andrew a tout traversé : « J’ai vu les médicaments apparaître et disparaître. Je suis passé de 20 comprimés par jour aux traitements d’aujourd’hui. » Sa voix se charge d’ironie lorsqu’il évoque le retard malaisien : « Le dolutégravir a été lancé ici en 2013 lors d’une conférence VIH, mais il n’a été disponible qu’en 2023. Dix ans d’attente pour un traitement efficace, c’est une éternité quand on vit avec le VIH. »

« Mon partenaire est devenu le quatrième fils de la famille »

Dans ce parcours marqué par la maladie, Andrew évoque avec émotion le soutien indéfectible de son partenaire, Ruben, à ses côtés depuis bientôt 39 ans. « Nous étions déjà ensemble depuis huit ans quand j'ai eu mon diagnostic. Je lui ai dit de se faire tester immédiatement, et il m’a confié plus tard qu’il avait déjà décidé de rester avec moi, positif ou non. » Lui, pourtant, avait tenté de le repousser, pensant qu’il méritait « une vie meilleure » avec quelqu’un de séronégatif. Ruben a refusé de partir. Cette relation, loin d’être cachée, s’est progressivement intégrée dans le quotidien familial. « Chaque soir, je rentrais dîner avec ma famille avant de rejoindre Ruben. Mon père a fini par demander s’il ne voulait pas se joindre à nous pour le Nouvel An chinois. » À partir de ce dîner, tout a changé : « Mes parents ont commencé à le présenter comme leur fils adoptif. Du coup, soudainement, mes parents avaient quatre fils au lieu de trois. » Même les grands-parents ont suivi, réservant deux places pour eux à chaque dîner familial. Andrew, visiblement ému, résume cette acceptation sans conditions : « Je suis très chanceux et très béni par le niveau d’acceptation de mes parents et de mes grands-parents, cela a changé ma vie. »

« C’est ça, la communauté »

Cette histoire personnelle, Andrew Tan l’a transformée en moteur d’engagement communautaire. Après avoir longtemps utilisé un pseudonyme pour protéger sa famille, il a décidé, après le décès de sa mère, de témoigner à visage découvert et sous son vrai nom : « Je n’avais plus personne à protéger, alors j’ai décidé d’assumer mon rôle. » Il a débuté humblement chez KLASS, portant des cartons et distribuant des brochures, avant d’assister à des conférences, d’apprendre l’observance thérapeutique et de devenir ce pilier que les autres appellent aujourd’hui, de jour comme de nuit, pour obtenir un soutien. « Mon téléphone n’est jamais éteint. C’est comme une ambulance : si un médecin ou une infirmière m’adressent quelqu’un, je dois répondre, même pendant un dîner ou un film. C’est ça, la communauté. » Conscient de la précarité des financements et du désintérêt croissant pour le suivi à long terme des personnes vivant avec le VIH, il insiste sur la nécessité d’accompagner les personnes pour qu’elles restent sous traitement : « Aujourd’hui, tout le monde parle de prévention et de dépistage, mais on oublie le soutien au long cours. »

La rencontre se termine par une séance photo du militant par Laurence Geai, la photo reporter de ce voyage de presse. J’aurais aimé rester plus longtemps mais nous sommes déjà en retard pour le prochain rendez-vous et notre chauffeur nous attend…

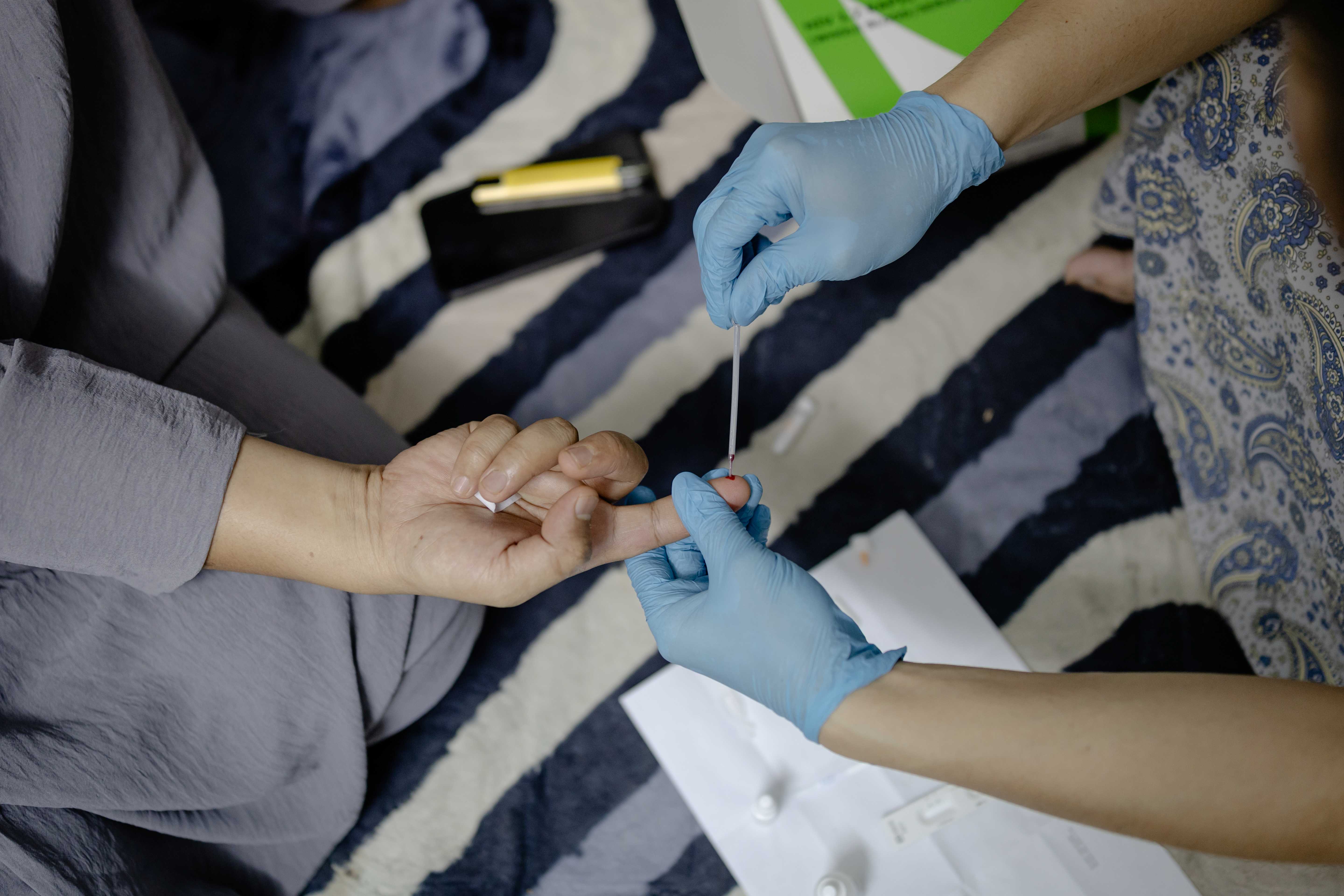

Juin 2025. Une usagère du centre de PKKUM effectue un test rapide du VIH.

Photo : Laurence Geai.

Un refuge pour les femmes trans dans les rues de Chow Kit

Après, de nouveau, un long trajet dans les embouteillages, nous arrivons en fin de journée à notre dernier rendez-vous. Le soleil se couche sur Chow Kit, quartier populaire et vivant de Kuala Lumpur, situé au nord du centre-ville, nous grimpons un escalier étroit avant d’arriver au Tempatrina, le centre de PKKUM. Fondée en 2013 par Elisha Kor Krishnan, militante transgenre malaisienne, Pertubuhan Kesihatan dan Kebajikan Umum Malaysia (PKKUM) est une ONG communautaire importante. Son objectif : offrir un refuge et un accompagnement aux populations les plus marginalisées, en particulier les personnes trans et travailleuses du sexe. Dans son centre Tempatrina, PKKUM propose des repas, des soins médicaux de base, des douches, des dépistages gratuits et un soutien administratif pour l’accès aux droits. L’organisation mène également un programme d’hébergement temporaire pour les personnes en grande précarité, facilitant leur retour à l’autonomie. Sous l’impulsion d’Elisha, PKKUM a déjà soutenu plus de 6 600 bénéficiaires, tout en plaidant pour la dignité et la visibilité des personnes trans en Malaisie

« La santé, c’est ce qu’on a de plus important. Après, on peut s’amuser »

Tempatrina est, en fait, une maison de vie avec un salon, une cuisine, des sanitaires et plusieurs chambres. Je m’avance doucement dans ce lieu de vie pour faire connaissance avec les bénévoles et les usagères qui sont toutes des femmes trans. Dans une chambre, je rencontre Darlinna, 35 ans, brushing impeccable, sourire pétillant. À ses côtés, une paire éducatrice lui pique le bout du doigt pour faire un test rapide du VIH, de la syphilis et de l’hépatite C. Darlinna rit quand je lui demande ce qu’elle fait dans la vie. « Je suis conseillère commerciale, je vends des voitures… et je fais le travail du sexe, mais pas tout le temps. Pour le fun, tu vois ? » Elle ajoute d’un ton espiègle et un poil provocateur : « Pourquoi le faire gratuitement alors que je peux être payée ? » Elle explique qu’elle vient ici tous les trois mois pour faire un dépistage. « Il y a beaucoup de VIH, donc on doit faire attention. Je connais la Prep, mais je ne la prends pas. Je préfère le préservatif, c’est plus simple, plus sûr. » Je l’interroge sur la police et le risque pour elle d’exercer le travail du sexe : « Ils disent qu’ils ne veulent pas nous déranger, mais parfois, ils nous arrêtent. C’est illégal, tu sais. » Pendant le test, elle regarde attentivement la goutte de sang sur la cassette. « Alors, explique-moi… si c’est deux lignes, c’est positif ? » demande-t-elle. Quand l’accompagnatrice paire lui confirme que tout est négatif, Darlinna pousse un souffle de soulagement : « Merci, Dieu merci. » Et elle ajoute en me regardant : « La santé, c’est ce qu’on a de plus important. Après, on peut s’amuser. »

Juin 2025. Des usagères du centre de PKKUM dans le quartier de Chow Kit,

quartier populaire et vivant de Kuala Lumpur.

Photo : Laurence Geai.

« Ici, on peut parler sans avoir peur »

Assise sur un tapis, un gobelet de thé glacé à la main, Leila, 34 ans, accepte de répondre à mes questions : « Je suis née en Malaisie. J'ai commencé ma transition à 18 ans. J'ai eu mon opération en Thaïlande à 24 ans. » Elle lève les yeux vers le ventilateur qui tourne lentement. « Avec ma famille, c’était difficile. Je viens d’une famille musulmane alors certains ont accepté ma transition, d'autres non. Maintenant, comme je travaille et que j’aide ma famille, ils m'acceptent. ». Leila me dit qu’elle a un partenaire stable et ne pratique pas le travail du sexe car, ce sont ses mots, elle essaie d’être « irréprochable » pour avoir le soutien de sa famille. « L'argent change les choses, tu sais. » La jeune femme travaille comme agente de service client dans une entreprise semi-publique. « J'ai eu de la chance, mon entreprise m'accepte comme je suis. Je travaille bien, je n’ai pas de problèmes. » Elle participe à tous les événements VIH de PKKUM : « À chaque fois, je prends des préservatifs, j’écoute les infos sur le VIH. Je connais la Prep, c’est bien, mais j’ai déjà de l’anxiété, je prends des comprimés, je ne veux pas prendre trop de médicaments. » Elle regarde autour d’elle, vers ses amies trans : « Ici, c'est comme une famille. Parfois, certaines n'ont pas d'argent, alors j'aide quand je peux. Et puis, ici, on peut parler sans avoir peur. »

« On connait des femmes trans séropositives, mais elles restent très discrètes »

La nuit est tombée sur Kuala Lumpur. L’air est chaud et humide. Avec mon collègue Léo, nous finissons assis par terre dans le salon, jambes croisées, à parler avec un groupe de femmes. L’ambiance est conviviale. Une collègue de Radio France boucle son interview dans une chambre voisine. Une des usagères me montre des photos d’elle à Paris sur son téléphone. Elle est venue plusieurs fois dans la capitale française pour visiter une amie trans. « On va à la soirée Escualita, tu connais ? ». Je leur demande si elles pensent que les gays sont moins stigmatisés ici que les personnes trans. L’une d’elles répond : « Les gays, ils peuvent passer inaperçus et se fondre dans la masse. Ils ont un cis passing [le fait pour une personne d’avoir une apparence ou une manière d’être qui font qu’elle "passe" aux yeux des autres comme une personne dont le genre correspond à celui assigné à la naissance, ndlr]. Mais nous, femmes trans, ça se voit, on ne peut pas se cacher. » Elle ajoute dans un soupir : « C’est pour ça qu’on est fortes. On apprend à tenir. ». Je pose la question du VIH qui semble être un sujet tabou, y compris dans la communauté LGBT+. Quelques rires gênés et une réponse laconique : « On connait des femmes trans séropositives, mais elles restent très discrètes ». Je comprends qu’il ne faut pas insister pour ne pas créer un malaise. Dans un pays où il est déjà si compliqué d’être une femme trans et parfois aussi travailleuse du sexe, le VIH est un poids supplémentaire que certaines femmes ne sont pas prêtes à assumer publiquement.

Il est temps de se dire au revoir. Une dernière photo souvenir et hop dans le van qui nous ramène à l’hôtel. Sur le chemin du retour, je note les éléments d’ambiance de cette journée sur mon téléphone et les bribes de phrases que j’ai entendues mais pas enregistrées avec mon dictaphone. Je ne veux pas les oublier et je sais que cela me sera très utile à mon retour à Paris pour raconter ces histoires, ces bouts de vie partagés avec générosité.

Reportage à suivre dans l’épisode 4…

(Re)lire l’épisode 2

KLASS : une aide communautaire précieuse au coeur de Kuala Lumpur

Fondée en 2001, KLASS (Kuala Lumpur AIDS Support Services) est une ONG communautaire malaisienne dédiée à l’accompagnement des personnes vivant avec le VIH dans la région de Kuala Lumpur. Sa mission : offrir un soutien holistique aux personnes séropositives, en conjuguant assistance médicale, aide psychosociale, et lutte contre la stigmatisation. KLASS agit en particulier auprès des communautés les plus vulnérables, notamment les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), les personnes transgenres, les travailleuses et travailleurs du sexe, ainsi que les usagers-ères de drogues. L’organisation propose un éventail de services : dépistage anonyme et gratuit, orientation vers le traitement antirétroviral, accompagnement dans les hôpitaux, groupes de parole, aide au logement, et soutien à la réinsertion professionnelle. Active sur le terrain et en plaidoyer, KLASS milite pour l’accès équitable à la santé et travaille main dans la main avec le ministère malaisien de la Santé, la Malaysian AIDS Foundation, et d’autres ONG locales.