L’Actu vue par Remaides : « Mohamed : « Parler de ma séropositivité autour de moi, m’a libéré »

- Actualité

- 01.04.2025

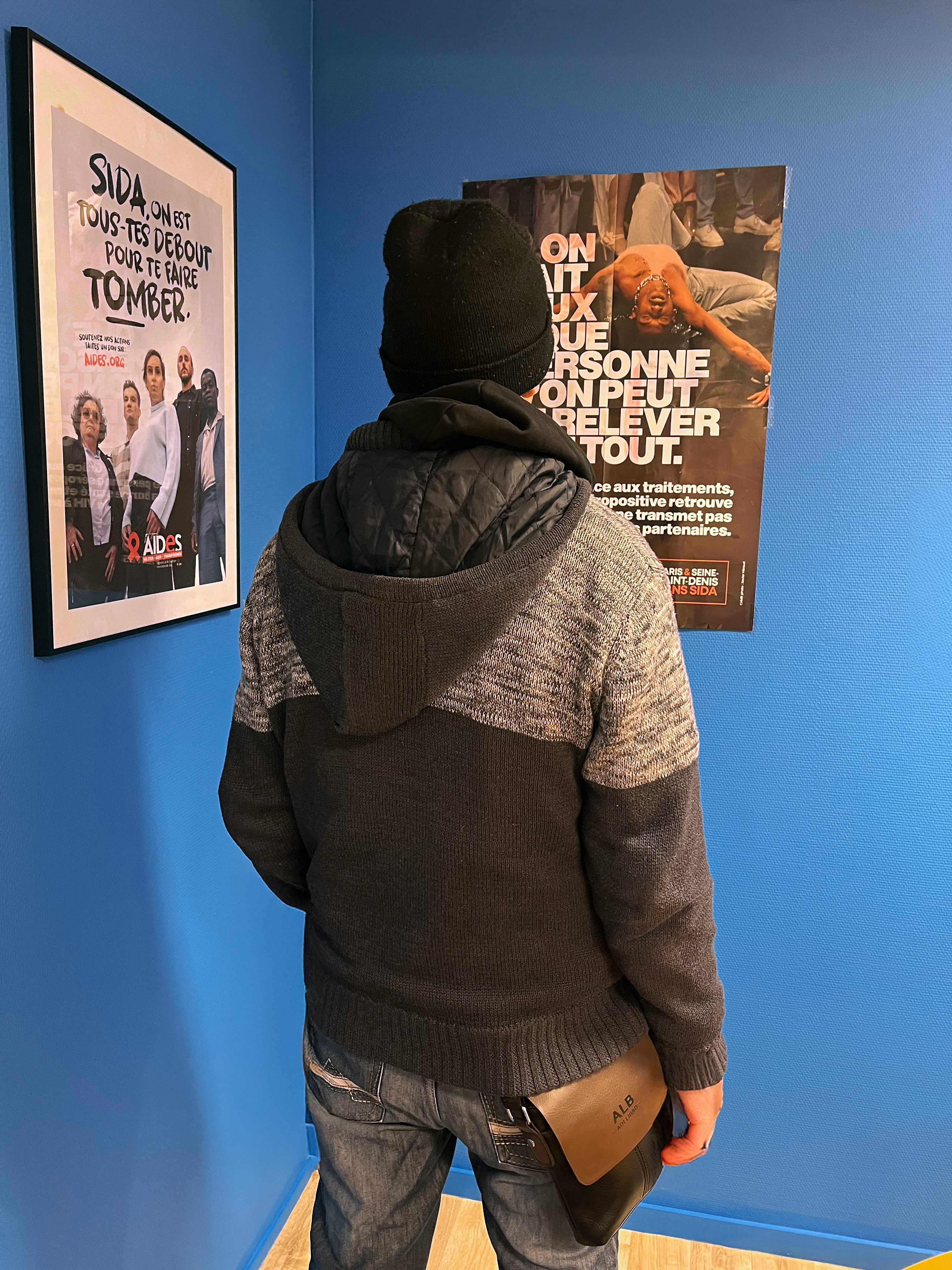

Mohamed, dans le lieu de mobilisation de AIDES où il est militant. Photo : Frank Mays

Par Frank Mays

Spécial Sérophobie :

Mohamed : "Parler de ma séropositivité autour de moi,

m'a libéré"

Mohamed vit avec le VIH depuis plus de dix ans. Le jeune homme est contraint de cacher sa séropositivité à son entourage pour éviter toutes formes de sérophobie : « Je ne l’ai pas dit à mon entourage pendant plusieurs années, explique-t-il dans son interview à Remaides, reprise ici. J’ai gardé ça pour moi pendant très, très longtemps. J’habite à Bobigny dans le 93 [Seine-Saint-Denis], en banlieue parisienne où j’ai grandi. Ma famille y habite également. Du coup, je n’ai pas osé en parler car les choses pouvaient vite se savoir. » Rencontre.

Peux-tu te présenter et nous dire quand et comment as-tu appris ta séropositivité ?

Mohamed : Je m’appelle Mohamed. J’ai 35 ans. Je vis à Bobigny. Je travaille à la ville de Saint-Denis en tant que médiateur santé. J’ai découvert ma séropositivité le 2 avril 2014, lors d’un dépistage avec l’association AIDES.

Quel impact cela a eu sur ta vie au quotidien ?

Au début, ce n’était pas évident pour moi. J’ai donc gardé ça pour moi. Il y avait trop de d’informations à digérer, qu’il m’était difficile de partager. Je suis retourné travailler le lendemain de l’annonce, comme si de rien n’était. Mais, cela a été très dur pour moi toute la journée. Je ne me sentais pas bien. J’avais comme l’impression d’être dans un trou noir, sans aucune lueur. Je ne savais pas quoi faire. Plus tard, un militant de AIDES m’a accompagné pour faire ma confirmation de diagnostic dans un centre de santé. Je ne l’ai pas dit à mon entourage pendant plusieurs années. J’ai gardé ça pour moi pendant très, très longtemps. J’habite à Bobigny dans le 93 [Seine-Saint-Denis], en banlieue parisienne où j’ai grandi. Ma famille y habite également. Du coup, je n’ai pas osé en parler car les choses pouvaient vite se savoir. Aujourd’hui, je me sens moins vulnérable. J’avais vraiment très peur d’en parler au début. Je le cachais toujours. Il y avait même certains emplois que j’aurais aimé faire, auxquels je n’ai pas osé postuler à cause de ma séropositivité. Je craignais surtout qu’on fasse le lien entre ce statut-là et mon orientation sexuelle. J’avais peur aussi parce que je suis de confession musulmane. Et le fait qu’on sache que je suis séropositif aurait été un gros problème pour moi dans ma communauté. Un an avant, j’avais été mis sous pression par ma famille pour épouser une femme. Mais, j’ai refusé. Il était hors de question que je le fasse. Je ne voulais pas faire plaisir à mes parents sachant que je me condamnais dans un mariage dans lequel que je n’aurais pas été heureux. Quand j’ai commencé à en parler autour de moi, ça m’a fait du bien. Cela m’a libéré. Mais, ce n’est qu’en 2019 que j’ai pris la parole en public devant 200 personnes, environ lors d’une assemblée générale de l’association AIDES.

La séropositivité t’a-t-elle empêché de vivre ta sexualité ?

Au début, je craignais le regard des autres. Je redoutais les refus de rapports sexuels avec moi à cause de ma séropositivité. Aujourd’hui, je suis plus confiant. Quand un mec refuse de sortir avec moi à cause de ça, je passe. Je vais voir ailleurs. Je suis très direct. Quand je vois que ça se passe bien avec quelqu’un, je lui dis directement. Ça passe ou ça casse. Je dis à mes partenaires : je suis séropositif, ça fait 10 ans. J’ai une charge virale indétectable, donc je ne peux pas transmettre le VIH (…) Parfois, il y en a qui me posent un tas de questions. Des curieux qui disent : « Ouais, mais comment ça t’est arrivé ? Je réponds simplement : « Tu n’as pas besoin de connaître ces détails. Ça ne te servirait à rien. »

Comment ton entourage a réagi quand ils ont appris que tu étais séropositif ?

À l’annonce de ma séropositivité, lorsque cela m’a été confirmé, j’ai commencé directement à prendre le traitement. J’ai informé toutes les personnes avec qui j’avais eu des rapports les mois précédents et je les ai invitées à se faire dépister. Un d’entre eux a été dans le déni et a eu des propos insultants. J’en ai déduit que c’était lui qui me l’avait transmis Au niveau de ma famille, il n’y a que deux personnes qui sont au courant ; et seulement depuis 2022. Donc huit ans plus tard. Je l’ai notamment dit à mon petit frère qui faisait partie de l’association où je milite encore. Parce que je n’avais pas pu m’exprimer lors des assises de AIDES alors qu’il était présent. J’ai décidé de lui dire en étant accompagné d’une personne qui savait déjà pour moi. Pour me soutenir. Cela reste toujours quelque chose de difficile à dire, aujourd’hui encore. Il faut avoir la chance d’avoir une famille avec une forte ouverture d’esprit. Une famille à qui l’on peut facilement se confier sans craindre de jugement. Ce n’est hélas pas le cas dans ma famille. C’est pour cela que je ne me suis confié jusque-là qu’à une de mes sœurs et à mon petit-frère ; les deux seules personnes de ma famille qui ont cette ouverture d’esprit. À ma mère, je ne peux pas le dire. Ça pourrait la tuer. Elle est très attachée à ses enfants d’où cette crainte de le lui dire. Elle a une santé très fragile. Mon père le sait peut-être suite à une maladresse ou une attitude sérophobe d’un médecin. Au niveau des amis, j’ai minutieusement choisi un petit nombre à qui j’en ai parlé. Jusque-là, tout se passe bien avec eux.

As-tu vécu des expériences de sérophobie dans ton quartier, parmi les gens que tu connais ?

Je ne parle pas beaucoup de ma séropositivité parce que je sais que derrière on peut me lancer des propos injurieux et méchants, même si je pense qu’ils m’atteindraient moins fortement aujourd’hui que six ou huit ans en arrière, époque où j’étais plus fragile psychologiquement. Je me suis beaucoup renforcé depuis. Ce n’est pas écrit sur le front qu’on vit avec le VIH. Les clichés anciens du style : « Quand tu deviens séropositif, tu commences à avoir des boutons, des plaques partout. Tu commences à maigrir », n’ont plus lieu d’être avec les avancées thérapeutiques actuelles. On peut avoir une bonne mine et être en bonne santé comme une personne séronégative. Deux cas de sérophobie me viennent en tête. L’un concerne une application de rencontre ; cela ne fait pas très longtemps. Mon statut est toujours clairement indiqué. Un mec m’écrit sans que je l’aie contacté : « Toi, restes là-bas avec tes frères et tes cousins arabes. On ne veut pas de vous ici. On ne veut pas de ton sida. Allez-vous le donner entre vous. » Je n’ai pas répondu à son message. Je crois que c’est à cause de ce genre de comportement que beaucoup de personnes vivant avec le VIH ne mettent pas qu’ils sont séropositifs sur les applications de rencontre. De l’autre côté, je reçois souvent des messages de personnes qui viennent de découvrir leur séropositivité et qui se sentent mal, comme moi autrefois. J’en profite pour les soutenir, sensibiliser et orienter, continuant ainsi ma mission de volontaire chez AIDES.

L’autre cas m’est arrivé dans un hôpital. En 2016. Un médecin a parlé devant mon père, sans mon accord, de mon statut sérologique. J’étais aux urgences à la suite d’une forte fièvre et de vomissements. Inquiets, mes parents m’avaient conduit à l’hôpital dans la nuit. Alors que ma mère était restée en salle d’attente, mon père m’a retrouvé dans le box des urgences où une infirmière prenait mes constantes. Un médecin s’est approché et s’est écrié à haute voix : « Apparemment, vous êtes séropositif ». Je ne sais pas si mon père a véritablement compris. Je ne sais pas pourquoi ce médecin est venu le dire ainsi en sa présence. J’ai essayé de voir comment je pouvais récupérer son nom parce que je voulais le poursuivre en justice. L’hôpital a refusé. Il avait littéralement rompu la confidentialité, le serment d’Hippocrate. Cette nuit-là, je n’ai pas pu regarder mon père jusqu’au matin et même au-delà. Notre relation a mis du temps à redevenir tendre comme elle l’avait été autrefois.

Que dirais-tu à une personne vivant avec le VIH en banlieue qui pourrait être confrontée à la sérophobie ?

Avant tout, je lui dirai de « penser à elle » et d’essayer de ne pas se focaliser sur ce que disent les autres. Il est vrai que l’annonce d’une séropositivité peut, dans un premier temps, plomber le moral, mais le mieux est de rapidement remonter la pente. Pour ce faire, il est important de pouvoir en parler. Il faut qu’elle identifie des personnes de confiance autour d’elle. De personnes bien informées avec des oreilles attentives, un esprit ouvert. Les associations, dont AIDES, sont également là pour accompagner les PVVIH qui le souhaitent. Moi, ce que j’aurais aimé, c’est un suivi psychologique. C’est quelque chose qui m’a beaucoup manqué. Après la confirmation de mon statut sérologique, au centre de santé de Paris, on m’a annoncé, quelques jours plus tard, que j’étais en primo-infection. J’ai eu la chance qu’on l’ait découvert rapidement et d’avoir été sous traitement aussitôt. Mais, hélas, on ne m’a pas proposé un suivi psychologique. J’avais notamment du mal à en parler à ma famille et cela a été dur de cacher ma prise de médicaments. On me posait souvent des questions sur ce que je prenais. J’étais contraint d’inventer des histoires comme quoi il s’agissait de médicaments pour un mal de dos. Mais le plus grand défi, à mon humble avis, pour une personne qui découvre son statut, c’est de l’accepter. Parce que c’est l’élément clé pour continuer à mener une vie épanouie au quotidien.

De ton point de vue, doit-on dire que l’on est séropositif à son entourage ?

Au niveau de la famille, ça dépend. Cela dépend de son type de famille. S’entend-on bien avec elle ? Arrive-t-on à s’y dévoiler facilement ? Est-ce une famille suffisamment informée sur le VIH ? Est-elle régulièrement dans le jugement ? Ce sont autant de questions qui se posent avant de pouvoir en parler à sa famille. Ce sont celles que je me suis posé. C’est d’ailleurs parce que la réponse était non à la plupart que je ne l’ai pas dit à la mienne.

Comme médiateur en santé et comme personne concernée, comment vois-tu l’évolution de la perception du VIH en banlieue ces dernières années ? Y a-t-il eu des progrès ou des reculs ?

Je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. Il ne faut jamais cesser d’en parler. Je trouve que la santé sexuelle n’est pas suffisamment abordée en banlieue. Par santé sexuelle, je comprends le VIH et les autres IST ainsi que la contraception. Un des points importants est le faible taux de dépistages effectués en banlieue. C’est dans ce contexte que je suis en train de mettre en place un atelier qui [a eu] lieu, en décembre, dans le centre municipal de santé (CMS) dans lequel je travaille. Je me réjouis de l’intérêt déjà manifesté par le personnel de santé. Sage-femme, médecins, gynécologues, spécialistes… pourront aborder cette question sereinement avec tous-tes leurs patients-es. Sans aucune barrière. Le processus est long, mais ce sera un bon début pour faire évoluer les choses et limiter de nouvelles infections. Sur le plan thérapeutique, il y a eu une nette évolution. En 2014, je prenais trois comprimés ; ensuite cinq. Aujourd’hui, c’est un comprimé par jour seulement. J’ai commencé les traitements par injection. Ça se passe bien. C’est une injection tous les deux mois. J’en parle autour de moi. Bien sûr, le passage aux injections exige de répondre à certains critères médicaux. Mais potentiellement, cela peut vraiment changer la vie de beaucoup de PVVIH. Dans mon cas, je suis moins préoccupé par les prises journalières de comprimés. Ce progrès au niveau thérapeutique a eu un impact positif sur ma santé mentale. Passer de plusieurs comprimés par jour, à un seul comprimé puis à une seule injection tous les deux mois, cela a été positif pour moi psychologiquement. Ce progrès a favorisé une plus grande acceptation de la vie avec le VIH.