« Maëlle Reat : "Je me suis dit que cet album pouvait présenter un personnage qui vit avec le VIH au présent, qui est en bonne forme et qui vit bien" »

- Actualité

- 08.07.2025

Maëlle Reat, photographiée à Paris par Nina Zaghian

Propos recueillis par Jean-François Laforgerie

Maëlle Reat : "Je me suis dit que cet album pouvait présenter un personnage qui vit avec le VIH au présent, qui est en bonne forme et qui vit bien"

Avec Blanche, l’autrice et illustratrice Maëlle Reat signe une bande dessinée passionnante, inspirée d’un récit intime : celui de sa mère, infectée par le VIH à l’âge de 19 ans. Dans son studio niché près du port de l’Arsenal, à Paris, Maëlle Reat nous ouvre la porte pour raconter les coulisses de ce projet singulier, où l’intime rejoint l’universel. Entretien.

Remaides : Qui de votre mère ou vous a eu l’idée de ce projet ? Et sur quoi vous êtes-vous mises d’accord d'emblée avant de lancer le projet ?

Maëlle Reat : En fait, ma mère avait fait la démarche toute seule dans son coin de témoigner de son parcours. Elle avait vu passer une annonce où était marqué : « Racontez votre histoire, donnez votre témoignage ». Elle s’était manifestée, avait eu un entretien pour présenter son histoire et rien ne s’était passé. Elle nous [Maëlle et sa sœur, ndlr] l’avait dit un soir lors d’un repas. Elle avait fait cette démarche, un témoignage et tout le monde s'en fichait car il n’avait pas été retenu ; elle n’avait d’ailleurs eu aucune nouvelle. Ma sœur et moi avions peu d’infos sur son parcours, mais avec les quelques bribes que nous connaissions, on lui avait dit : « Mais c'est quand même fou, il faudrait que tu fasses entendre ta voix » Elle était en mode : « « Bah, la preuve que cela n’intéresse pas… »

Remaides : Mais son idée était d’abord de partager son histoire avec vous, ou de la faire connaître plus largement au grand public ?

Je pense que sa première motivation, c'était que ce soit un témoignage écrit qu'elle puisse nous donner, parce que, sans doute, parler était plus difficile. Donc elle avait envie de le faire, mais elle ne savait pas comment. Elle s'était dit que quelqu'un pouvait recueillir ses mémoires ; que ce serait peut-être plus simple. C’était sa première intention. J’ai senti, que dans le fond, cela avait été difficile pour elle. Elle avait expliqué beaucoup de choses intimes pendant cet entretien ; et finalement, personne ne lui avait jamais donné de réponse. Elle a ressenti une frustration d'avoir évoqué des choses extrêmement intimes, personnelles, et que rien n'en ait été fait. Pas un message, pas un mail ; juste rien. Lors de ce repas, j'ai lancé pour rigoler : « Eh bien, on n’a qu'à en faire une BD. Sur le coup, c'était un peu pour rire. Ma mère était un peu en mode : « De toute façon, ça n'intéressera peut-être personne ». Quelques temps après, je rencontre Julia qui est éditrice chez Glénat [un important éditeur du secteur de la bande-dessinée, ndlr]. Je mentionne l’idée. Elle m’explique que Glénat a déjà collaboré avec AIDES, il y a une dizaine d’années pour un album collectif, un recueil de dessins de presse sur le VIH [Les Artistes s'engagent contre le sida. Hors collection, Éditions Glénat, 2012. L’ouvrage n’est plus disponible, ndlr]. Nous étions au café, juste à côté du studio. J’ai commencé à raconter le peu de choses que je savais de l’histoire de ma mère. J’ai expliqué que ce serait trop beau de raconter cette histoire, mais que je ne savais pas trop comment le faire. Elle m’a dit que c’était trop beau que nous échangions ma mère et moi comme cela et qu’elle était prête à porter et soutenir le projet. J'en ai parlé à ma mère. Je voulais être certaine qu’elle ait envie de le faire. Au début, ma mère étaitdu genre: « T’es sûre ? Ah, bon ! » J’ai expliqué que oui. Et du coup, elle a dit : « On le fait ! » Tout a démarré comme ça. Quant aux limites que nous nous sommes fixées… Immédiatement, elle a voulu changer de prénom. C’est une des raisons pour laquelle la BD s’appelle « Blanche ». C'était plus facile pour elle qu'on commence avec ce prénom-là qui a plusieurs significations. L’autre limite, c’est moi qui l’ai fixée : elle porte sur la méthode de recueil du témoignage.

Au début, j'avais toujours un carnet avec moi. Je voulais prendre des notes en même temps qu'elle parlait. Finalement, très vite, à partir de la deuxième session d’interview, je pense, je me suis dit que j'allais laisser le carnet et que j'allais juste enregistrer sa parole avec mon portable. C’était un échange, comme une conversation entre nous. Il y avait d’un côté le projet de faire une bande dessinée qui serait partagée avec le grand public ; de l’autre : la fille qui écoute sa mère. J'avais envie de profiter de ces instants parce que ces histoires-là je ne les avais jamais entendues. Je n'avais pas envie d'avoir le nez dans une feuille lorsqu’elle parlait. Je voulais la regarder quand elle me racontait tout cela.

Maëlle Reat © Éditions Glénat 2025

Remaides : L’album conduit de front deux registres : le récit du parcours de votre mère, de son enfance à sa vie de jeune adulte, de la découverte de son diagnostic aux expériences qu’elle a connues de la vie avec le VIH, mais aussi le récit d’une relation mère-fille. On alterne tout le temps sur ce qui se passe entre vous et ce que vous racontez d'elle lors des échanges que vous avez ensemble. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait d'avoir ces deux registres et de les entremêler graphiquement ?

Il y avait des raisons qui étaient plus conscientes et d'autres moins. La première, c'était que nous faisions des entretiens ; de manière assez naturelle, j'avais besoin de réancrer cela dans une réalité. Ça se faisait un peu instinctivement. Il était important de remettre en scène ces moments de vie au présent, que je trouvais très beaux à dépeindre, parce qu’il s’agissait d’instants partagés où j'avais envie de dessiner ma mère au présent, parce que c'est comme cela que je la connais. Un autre élément tient dans le fait que ma mère expliquait souvent qu'elle ne se retrouvait pas vraiment dans les fictions ou dans les œuvres qui parlent du VIH ; notamment celles qui ont parfois un peu pris la poussière, mais qu'on ressort tout de même chaque année. Je me suis dit que cet album pouvait présenter un personnage qui vit avec le VIH au présent, qui est en bonne forme, qui est ma mère et qui vit bien. Je voulais qu’on la découvre dans une réalité simple et accessible. C'était très important pour moi de la dessiner bien en vie et bien en santé.

Remaides : Votre idée était donc de proposer une vision différente de la vie avec le VIH en montrant une femme séropositive qui va bien et pas uniquement de raconter un parcours ?

Oui. Pourtant paradoxalement, au début, je ne les ai pas dessinés ces passages-là. Au démarrage, je voulais procéder de manière linéaire et raconter son parcours au fur et à mesure. Mais, en fait, ce qu'elle me racontait détonnait un peu avec ma mère aujourd'hui. Dans son parcours, à différentes reprises, il y a des moments qui sont très durs, hyper sombres. Je n’avais pas envie que l’album ne raconte que cette réalité-là. Je voulais que l’album permette de comprendre son parcours, qu’on la voie comme elle est au quotidien et même que, potentiellement, on s'attache à un personnage qui est réel. C’était important parce c'est une remise en scène que je fais pour les passages au passé, je n’y étais pas. En revanche, j’avais envie d'avoir cette notion d'ancrage dans la réalité. Et la dernière raison de ce choix de mener ces deux registres était de ménager des sas de décompression entre les passages les plus difficiles. Je voulais une réalité plus douce, mais qui est actuelle, en rupture des moments plus intimes, plus difficiles et anciens.

Remaides : Un des avantages de ce choix de narration, c’est qu’on découvre la façon dont vous réagissez aux choses qui vous sont dites. Je pense, par exemple, à son refus de prendre un traitement durant une longue période, et à la façon directe avec laquelle vous l’interpellez sur ce choix ancien ? Probablement, un récit linéaire n’aurait pas permis de comprendre l’impact du récit de votre mère sur vous…

Je suis contente que cela ressorte. Avec ce projet, j'ai découvert plein de choses concernant le sida et la vie avec le VIH. En toute honnêteté, j'étais plutôt placée du côté des personnes qui n'y connaissent rien, ou du moins pas grand-chose. Je vois d’ailleurs que c’est le point d’entrée de certains lecteurs. Je commence à avoir des retours de lecture de personnes qui m'ont dit : « J’ai acheté l’album, mais en n'y connaissant rien. » Et ça, je trouve que c'est la plus belle des victoires aussi. Je découvre quelque chose. J'ai mes questionnements. Je commets parfois des erreurs. Il y a un passage qui est dans l’album où je parle à ma mère d’une personne en disant : « C'est elle qui a découvert que tu étais malade ». Ma mère tient vraiment à ce qu'on ne dise pas qu'elle est malade. Typiquement, ma phrase, c’est celle d’une personne séronégative qui confond sida et VIH. Personnifier ce genre de méconnaissances était aussi important.

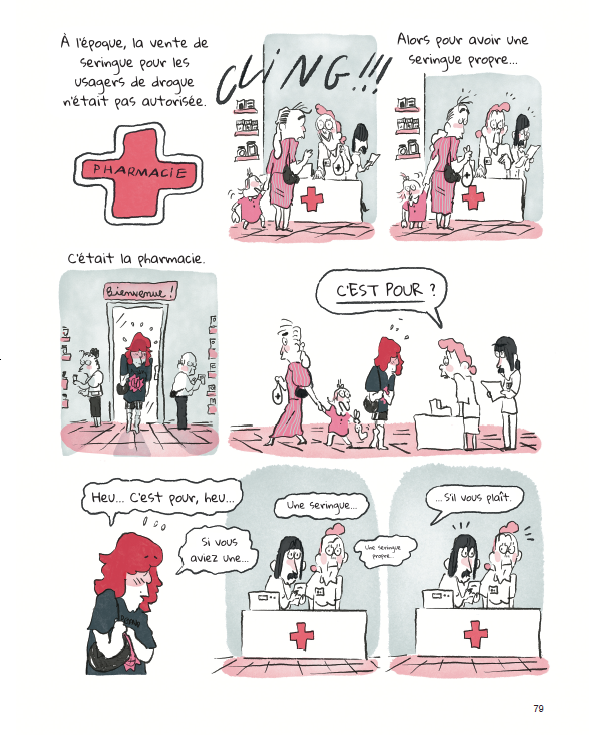

Maëlle Reat © Éditions Glénat 2025

Remaides : J'ai vu un troisième niveau dans le récit, qui s’ajoute aux deux que nous avons déjà évoqués. Certains passages actuels s’apparentent à un journal de création. On y comprend votre méthode de travail, comment vous travaillez l’approche de votre sujet, la réécoute des enregistrements des longues conversations avec votre mère et ce qu’elles suscitent en vous, comme émotions. Qu’est-ce que cela apporte à votre album ?

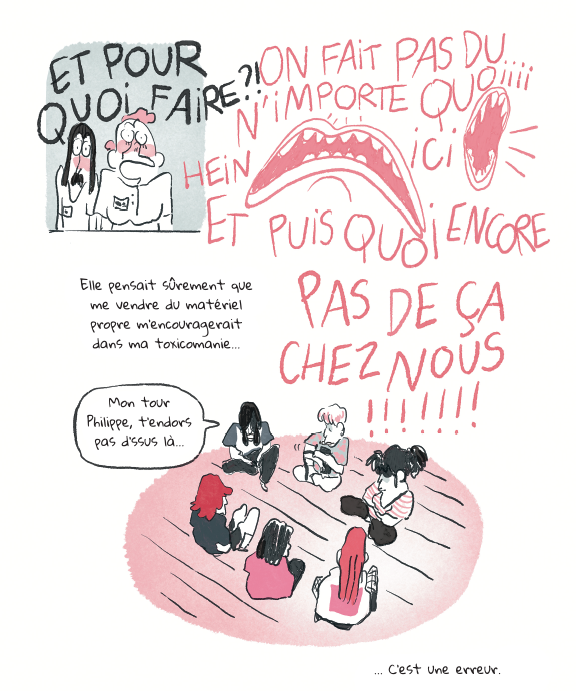

J’ai recueilli un témoignage, celui de ma mère. Je dois le digérer, puis je le redessine, je le remets en scène. Je voulais que les registres entremêlés fassent comprendre cela. C'est Blanche qui parle dans le livre, mais c'est sa fille qui réimagine ce parcours. C'est vrai que cela procure un drôle de sentiment puisque je vais jusqu’à évoquer sa naissance. Je voulais que l’on se rende compte de la bizarrerie de l'exercice, de sa singularité, pour elle comme pour moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait cela. Et puis, c’était ma façon de faire comprendre que ce projet a été long, passionnant et qu’il a parfois été dur à vivre, comme ce passage que j’ai dessiné où je ne peux plus écouter les enregistrements. J’ai connu une période où je pensais que je n'y arriverais pas : elle a duré deux mois et demi. Je suis restée bloquée sur un passage. Je ne savais pas par quel bout le prendre. J’ai discuté avec une éditrice de la maison Dargaud [un autre grand éditeur de bandes dessinées, ndlr]. J’ai expliqué la scène que je n’arrivais pas à raconter. Elle m’a dit : « Dessine-toi juste, en train de ne pas arriver à la raconter. » C’est ce que j’ai fait et cela a fonctionné.

Remaides : Le VIH n'est pas beaucoup abordé dans la bande dessinée. Souvent, il l’a été sous l’angle de la prévention. Puis, au fur et à mesure, il y a eu quelques ouvertures avec des récits plus intimistes, voire des aspects plus historiques comme le récent album Randy Shilts et la fake news du patient zéro. Aujourd’hui davantage d’albums abordent le VIH/sida. Que vous vouliez en dire ?

Un des rares soutiens que ma mère a eu dans son parcours était la revue Remaides. J’en parle dans la BD. La revue lui parlait. Elle lui faisait du bien dans le sens où elle l’accompagnait dans le fait de vivre avec, lui permettant d’être du côté de la vie. J’avais vraiment envie ― en tout cas, j'ai tout fait pour ― qu'on soit dans un album qui, même s'il y a des passages compliqués, soit du côté de la vie, qu’il soit lumineux et tendre. Je souhaitais aussi qu’il soit le plus accessible possible au plus grand nombre. Dans les rencontres que je fais depuis sa sortie, une des plus belles choses, c’est lorsqu’on me dit : « Je l’ai pris en librairie. Je ne savais même pas de quoi cela parlait. Et je l'ai lu d'une traite alors que de base, ce n'est pas forcément un sujet pour lequel je me sentais concerné. » C’était cela qui m’intéressait : créer de l’intérêt avec une histoire singulière, celle de ma mère, en développant un point de vue particulier ; comme Pilules bleues de Fredrik Peeters [éditions Atrabile, 2001, ndlr] l’avait fait en abordant l’angle amoureux [Le narrateur de l’album est l’auteur lui-même. Il évoque sa relation avec sa compagne, Cati, et son fils, qui, tous deux, vivent avec le VIH, ndlr]. Certains commentaires de lecteurs me disent que le ton de l’album est frais, voire espiègle.

Remaides : On sent aussi dans votre album, la volonté de lutter contre les idées reçues et les préjugés, de faire comprendre l’impact des attitudes sérophobes, à travers différents épisodes qui ont jalonné le parcours de votre mère.

J’ai cherché à éviter l’écueil des récits didactiques qui peuvent être un peu impressionnants pour les gens. J’ai préféré glisser des informations, tenter de déconstruire des préjugés par le biais de l'intime, par le récit du quotidien, de la tranche de vie. C’est aussi le reflet de ce qui a transpiré pendant les enregistrements du témoignage de ma mère. Une des choses qui l’a fait le plus souffrir, je pense, c'est la méconnaissance des gens sur le VIH. J’ai participé à une conférence sur le sida pour les 40 ans de l’épidémie. C'était à Saint-Etienne. Une infectiologue était présente, celle qui suit ma mère, et que j'ai d’ailleurs rencontrée pour l'album. Elle disait qu'en France, le sida tuait de moins en moins, mais les préjugés, si. Cela m’a marquée. L’infectiologue m’a aussi incité à parler de I = I. Cela tombait bien car j’avais déjà l’intention de le faire. Je voulais vraiment que cette notion apparaisse dans l’album.

Remaides : L’album est très fort car il est à la fois riche en émotions et nuancé. Il y a du tact dans votre approche des personnages. On y trouve des moments pittoresques, des séquences un peu plus informatives, des rappels historiques, etc. Des registres très variés, qui se complètent. Est-ce que cela a été difficile de maintenir cet équilibre qui donne un ton si singulier à votre album ?

Cette recherche d’équilibre a été la partie la plus longue de l’élaboration de cet album ; cela représente deux ans de travail en tout, uniquement pour la partie graphique, auxquels s’ajoutent plusieurs mois pour le recueil du témoignage de ma mère. J’ai consacré un an et demi pour le storyboard [le schéma d’organisation graphique qui sert à structurer un récit, en somme la préfiguration des planches de l’album, ndlr]. Durant cette période, j’ai réalisé énormément de versions avant d’aboutir. Je ne savais pas par quel bout prendre la chose. Au début, je voulais une forme très rigide. Je voulais que ce soit avec des cases bien nettes, que ce soit vraiment bien dessiné, un album propre, un album carré. Je voulais que ce soit le plus clair possible. Je pense que j'étais plus dans une dimension vraiment didactique. Cela étant, je me suis aperçu que l'intime et l'émotionnel prenaient le dessus. Il y a eu des doubles pages beaucoup plus éclatées avec davantage de passages fantasmés. C'étaient des pages que je dessinais toute seule en réécoutant les audios, plutôt le soir dans ma chambre. En sortaient des choses que je n’arrivais pas à aborder autrement. Cela prenait la forme d’un jeu de puzzle. J’ai abandonné l’idée d’une forme carrée, cela ne correspondait pas à ma mère, finalement. Rétrospectivement, je me dis que cela aurait été étrange de faire quelque chose d'hyper froid, alors que je pense que ma mère est une des personnes les plus sensibles que je connaisse. Et mon idée était de proposer quelque chose de très humain,

Le détail de la couverture de l'album Blanche de Maëlle Reat

Maëlle Reat © Éditions Glénat 2025

Remaides : Blanche, le titre de votre album, est une couleur. C'est aussi le symbole d'un état d'esprit. Cette blancheur, elle est omniprésente dans le récit. Elle est sur les anges qui ponctuent, çà et là, certaines pages. Elle est sur les tenues d’infirmière de votre mère, sur un pull qu’on lui offre… Elle est partout et fait écho à l’obsession de pureté de votre mère dans les premières années de vie avec le VIH. À la fin du récit, Blanche porte un chemisier de couleurs comme le signe qu’une révolution personnelle s’est produite, qu’une page s’est tournée, que nous sommes dans une autre époque.

Oui, c’est cela. C’est ce qui s’est passé dans la réalité. Notre travail commun a fait office de thérapie ; pour nous deux. En échangeant avec elle, j’ai compris des choses sur ma mère. J’ai déconstruit le mythe de la mère, notamment dans sa période d'hyper contrôle quand elle cachait les brosses à dents et rasoirs. J’ai aussi enlevé des passages sinon l’album aurait fait 560 pages. Certaines sessions d’enregistrements n’ont d’ailleurs pas été dessinées. J’allais chez ma mère pour nos discussions. Parfois, on décidait d’aller dans des magasins. J’ai vu que nos échanges permettaient de faire tomber des résistances. Un jour, elle s’est acheté une combinaison bleu roi, vraiment hyper flashy, comme on en voit peu. Elle se regardait dans le miroir du salon d’essayage sur le mode : « Je suis pas mal pour mon âge ». Elle l’a achetée. J’ai senti qu’il y avait une transition : celle d’une femme qui a envie d’être vue. Une résistance avait sauté.

Maëlle Reat © Éditions Glénat 2025

Remaides : Vous y avez vu la volonté d’être perçue comme une femme, comme une autre ?

C’est exactement ça. Pour revenir au chemisier que vous avez mentionné, il y avait cette idée de prendre de la couleur et de la profondeur. J'avais envie qu’on ressente cette complexité du personnage, qu'on ne la résume pas à une seule chose, mais qu’on l’associe à tout un parcours. À travers cette histoire, ma mère a pris de la couleur aussi. Je ne le mentionne pas frontalement dans l’album, mais je pense qu’il y avait chez ma mère une forme de culpabilité d'avoir fait naître un enfant puis d'en avoir fait naître deux autres [Maëlle et son frère jumeau, ndlr]. Comme elle-même le disait : « Le problème, ce n’était pas d'en avoir fait un, c'était d'avoir voulu recommencer. » Elle vient sans doute de là cette volonté d’être irréprochable, de vouloir être la plus parfaite possible pour prouver qu’elle n’a pas pris ces risques pour rien, qu’elle est digne d’être mère, elle aussi. Cette notion de couleur, c’est une façon de reprendre vie, d’être en rupture avec une discipline, qu'on s'était imposée, mais qui était aussi le résultat du conditionnement extérieur.

Remaides : L'album finit par une formule qui est : « Je vous passe le relais ». Comment interprétez-vous cette phrase ?

Je lui ai demandé justement ce qu'elle mettait derrière cette phrase. Elle voulait d’abord signifier que c'était un gros défi de témoigner. Sa façon de dire : « Moi, j'ai fait le job. Je ne peux pas faire plus. ». Il y avait aussi une notion de génération et l’affirmation qu’il y a encore du boulot dans le champ de la lutte contre le sida, contre les préjugés, etc. En fait, le combat n’est pas terminé. D’ailleurs, cela transparait dans les remerciements qu’elle adresse à ceux et celles qui luttent encore. Et pour que les combats d'hier et d'aujourd'hui soient la victoire de demain. En fait, ce n’est pas terminé.

Blanche : Le combat d’une mère séropositive en BD

Avec Blanche, Maëlle Reat signe une bande dessinée poignante inspirée d’une histoire vraie, celle de sa mère, infectée par le VIH à l’âge de 19 ans. L’ouvrage retrace avec finesse près de soixante ans d’histoire intime et collective, de 1966 à 2023. Blanche est infirmière, mère célibataire et collectionneuse d’anges.

Derrière sa douceur se cache une vie de combats et de résilience. Le récit aborde de nombreux sujets : le refus du traitement, la consommation de drogues, les trithérapies, la solitude, la sérophobie, les rapports entre patients-es et soignants-es, le désir d’enfant, les espoirs aussi. À travers le regard de cette femme qui a « apprivoisé le virus, la honte et le jugement », l’album met en lumière les tabous qui persistent autour du VIH.

« Blanche se raconte et sa fille l’écoute », résume l’éditeur. À la fois intime, politique et pédagogique, Blanche rappelle que derrière chaque maladie, il y a une voix, un visage, une mémoire : celle d’une femme courageuse qui sort enfin du silence.

Par Fred Lebreton

Blanche, disponible depuis le 28 mai, Éditions Glénat. Un livre en partenariat avec AIDES. 25 euros.

Plus d’infos ici

Qui est Maëlle Reat ?

Autrice et illustratrice de bande dessinée, Maëlle Reat est née en 2000 à Lyon. Après des études d’art à Paris, elle est repérée par différents éditeurs. Son premier album, Comme une grande, paraît en 2022 chez Virages graphiques. Elle réalise des illustrations de presse dans la revue La Déferlante ainsi que pour Topo. Elle publie en 2023 Insomnie, chez Exemplaire. Son dernier album, Blanche, est publié chez Glénat. Le prochain paraitra cet automne chez Dargaud. Elle travaille et réside à Paris.