L’Actu vue par Remaides : « Giovanna Rincon et Christophe Martet : deux activistes en lutte contre la sérophobie »

- Actualité

- 03.04.2025

Giovanna Rincon et Christophe Martet en couverture du numéro spécial de Remaides consacré à la sérophobie. Photo : Nina Zaghian.

Couverture : Anthony Leprince pour Studio Capuche.

Par Fred Lebreton

Spécial Sérophobie

Giovanna Rincon et Christophe Martet : deux activistes en lutte contre la sérophobie

C’est au local d’Acceptess-T, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, que nous avons rendez-vous avec sa directrice, Giovanna Rincon, et Christophe Martet, le président de Vers Paris Sans Sida. Très sollicitée, Giovanna court dans tous les sens et ne prend même pas le temps de déjeuner. Christophe, de son côté, est aux petits soins avec Giovanna. Entre les deux activistes, des rires espiègles et une complicité naturelle se jouent sous nos yeux. Avec leurs longs parcours militants et leur force de caractère, ce duo de choc incarne avec humilité la lutte contre la sérophobie. Rencontre.

En quelle année et dans quelles circonstances avez-vous découvert votre séropositivité ?

Giovanna Rincon : C’était en 1990, à Bogotá, en Colombie, ville où je suis née. J’avais à peine 20 ans et j’étais vraiment dans un moment où mon parcours de transition commençait à s’affirmer vraiment. C’était aussi un moment, en Colombie, où la communauté LGBT était frappée à la fois par de fortes violences et répressions et par l’épidémie de sida. J’ai commencé mon parcours de transition dès l’âge de 12 ans avec toutes les difficultés qu’on peut imaginer à cet âge. Et puis, j’ai été diagnostiquée séropositive à l’âge de 20, mais je suis certaine que ma contamination remonte à mes 15 ans, vers 1985. En 1990, je travaillais dans un salon de coiffure à Bogotá. Un pharmacien, proche du salon, m’a conseillée de faire le dépistage car j’avais des mycoses à répétition dans la bouche. Je me souviens que le dépistage à l’époque en Colombie était très cher, c’était presque deux, trois salaires équivalents au SMIC. Le médecin qui m’a annoncé ma séropositivité était presque en larmes, parce que j’étais très jeune. Ma première question a été : « Docteur, combien de temps il me reste à vivre ? ». Le médecin m’a répondu : « Au maximum trois ans ».

Christophe Martet : J’ai été diagnostiqué en 1985, à l’âge de 26 ans. Dès 1984, avec mes deux meilleurs amis gays, Laurent et Olivier, on avait repéré des signes de fatigue, mais le test n’existait pas encore à ce moment-là. On est tous les trois partis en vacances en Grèce, et à notre retour, on a appris que le dépistage était ouvert dans peu d’endroits. J’ai fait le mien à l’Institut Fournier [à Paris, ndlr]. Le test est revenu positif pour tous les trois. Je me souviens qu’à l’époque, j’étais journaliste pour FR3, à Orléans et j’avais une colocataire à Paris qui m’a dit : « Tu as reçu un courrier de l’Institut Fournier ». Je lui ai demandé d’ouvrir l’enveloppe car je n’étais pas sur place et c’est là qu’elle m’a annoncé ma séropositivité. Je ne m’en souviens pas comme quelque chose de traumatisant parce qu’en 1985, le virus venait d’être découvert et on entendait dire que le vaccin et des traitements arriveraient dans peu de temps. Il y avait une espèce de message d’optimisme même si le sujet était très tabou, y compris dans la communauté gay. Il y avait une méconnaissance complète de la gravité de ce virus et de cette maladie. Un souvenir qui m’a marqué, par exemple, en 1983, l’association des médecins gays avait édité un abécédaire de la santé gay et à la lettre « S » était écrit : « SIDA : syndrome ayant traversé le champ de nos désirs, en passe d’être surmonté ». Tout ça parce que, dans le journal Gai Pied, ils faisaient la courbe des cas diagnostiqués, et que, d’un trimestre à l’autre, la courbe avait baissé.

À quel moment avez-vous décidé de parler publiquement de votre séropositivité et avec quel objectif ?

Giovanna Rincon : En ce qui me concerne, cela a été un très long chemin. On m’avait annoncé une espérance de vie de trois ans en 1990. Très vite, à la peur de la mort, s’est ajouté le poids de la stigmatisation. Un poids très lourd et très épuisant. Je pensais à la mort en me couchant le soir et en me levant le matin. C’était une situation anxiogène permanente, avec la nécessité de contrôler son corps, de ne pas montrer de signes extérieurs de la maladie. Et jusqu’en 2010 et la création d’Acceptess-T, je pense que j’ai beaucoup intériorisé la sérophobie. J’avais intégré la notion que pour mieux vivre ma vie, c’était mieux de ne pas en parler, à personne. Donc je n’en parlais pas, ni à ma famille, ni dans ma vie affective et sexuelle, ni sur le plan professionnel. Pendant plus de vingt ans, je n’ai rien dit. C’est à la création d’Acceptess-T en 2010, que j’ai commencé à en parler publiquement et à visage découvert, notamment lors de la Marche du 1 er décembre 2010. C’est à ce moment-là que j’ai compris que, soit on parle à la première personne, et on fait de cette visibilité un outil de résistance et on le politise, soit on est réduit au silence et on en subit les conséquences.

Christophe Martet : De mon côté, j’étais dans un milieu gay très touché par le VIH donc j’en ai parlé assez facilement à des amis autour de moi. Mes deux meilleurs amis, Laurent et Olivier, étaient eux-mêmes séropos et on s’est retrouvés à trois à partager cette expérience. Il faut se souvenir aussi qu’on est donc en 1985 : le fait même de parler de son homosexualité n’est pas encore complètement évident. J’ai fait mon coming out gay en 1986 auprès ma mère, puis de mes sœurs. Laurent et Olivier étaient comme des frères pour moi, on faisait tout ensemble. On a grandi gays ensemble. Laurent est devenu mon colocataire. Ma mère les connaissait très bien et s’entendait bien avec eux parce qu’elle venait régulièrement à Paris. J’ai perdu Olivier en 1988 du sida et Laurent a suivi juste après. C’est terrible d’enterrer ses meilleurs amis. En 1990, je me suis investi à Act Up New York. Ma mère est venue me voir à New York. Je prenais mon AZT [premier traitement VIH commercialisé en 1987, ndlr], un peu en cachette, mais, ni elle ni moi n’arrivions à en parler. À la fin de l’année 1991, je quitte France 2, je rentre à Paris et je rejoins Act Up-Paris. En parallèle, je commence l’écriture du livre « Les Combattants du Sida » [paru en 1993, ndlr] et c’est là que je commence à en parler à ma famille. La prise de parole en public se fait progressivement car de toute façon, à partir du moment où tu es à Act Up, on te dit que dans une manif d’Act Up, tout militant peut être considéré comme séropo. Je rejoins Giovanna sur le fait que c’était important, politiquement, de le dire.

Avez-vous subi des paroles ou actes sérophobes dans votre parcours de vie avec le VIH ? Quel impact cela a eu sur vous ? Comment avez-vous pu surmonter cela ?

Christophe Martet : J’ai un souvenir précis en 1989. J’avais commencé à prendre l’AZT et j’avais mis la boîte sur ma table de nuit. Un soir, je ramène un mec d’un bar. Il voit l’AZT et il commence à paniquer. Il me dit que j’aurais dû lui en parler et il s’en va brusquement. J’avais prévu qu’on utilise un préservatif, mais il ne m’a même pas laissé le temps de lui en parler. J’ai surtout connu des paroles homophobes dans ma vie, même si la sérophobie n’est jamais loin derrière.

Giovanna Rincon : J’ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Sur le plan affectif, cela a été assez violent pour moi. En 2000, je vivais en Italie et j’étais très amoureuse d’un client du travail du sexe, qui est devenu mon compagnon. Je suis arrivée à un moment dans la relation où la question du préservatif commençait à se poser. Il était infirmier dans un hôpital donc je pensais qu’il était informé et sensibilisé sur le VIH, avec une forme d’empathie. Quand il a voulu arrêter le préservatif, j’étais sous traitement depuis 1998 et j’ai décidé de lui annoncer ma séropositivité. Sur le coup, il m’a dit qu’on allait trouver des solutions. Mais le lendemain, il m’a dit : « J’ai beaucoup réfléchi et je pense que le mieux, c’est que tu trouves une personne qui soit aussi contaminée par le sida comme toi, parce que je pense que tu seras mieux avec ». Il m’a quittée et ça m’a beaucoup fait souffrir. Ma vie sexuelle ne s’est jamais arrêtée à cause du VIH, mais ma vie affective a été vraiment impactée. Sur le plan médical, je me souviens d’un médecin en 1998 à l’hôpital San Gallicano à Rome que j’avais consulté pour commencer mon premier traitement ARV. Il m’avait répondu : « Oui, nous avons les antirétroviraux mais ce ne sera pas pour vous, parce nous les réservons en priorité aux Italiens. Et puis, honnêtement, on ne va pas vous donner ça à vous, c’est à cause des gens comme vous qu’on est face à ce problème d’épidémie ».

Christophe Martet : C’est très violent ! Je me souviens moi aussi d’un médecin à la Pitié-Salpêtrière en 1988 qui était beaucoup dans le jugement sur ma vie sexuelle. Je sentais qu’il était mal à l’aise avec l’homosexualité. Peut-être aussi que des portes se sont fermées ou des choses n’ont pas pu se faire dans ma vie professionnelle et affective parce que j’étais ouvertement gay et séropo.

Giovanna Rincon : J’ai aussi vécu la sérophobie à l’intérieur de la communauté trans, TDS et migrante de la part d’une de mes meilleures copines. C’était en 2000 et à l’époque je cachais encore ma séropositivité. Je cachais mes médocs et j’enlevais les étiquettes pour faire croire que je prenais des vitamines. Je vivais avec des copines colombiennes trans et TDS avec qui j’avais grandi. Lors d’une dispute avec l’une d’elle, la première chose qu’elle m’a sortie au milieu d’une réunion, c’était : « Tu devrais fermer ta gueule, parce que tu as le sida ! Et ces médocs que tu prends, ce ne sont pas des vitamines, c’est pour éviter que tu crèves du sida ! ». Des moments comme ça, j’en ai vécu plein. Les soupçons d’être séropo, ça régnait à l’intérieur de la communauté et aussi à l’extérieur. Dès que j’allais voir un médecin pour n’importe quelle raison, tout de suite, j’étais systématiquement cataloguée comme séropositive.

Christophe Martet : Je me souviens, moi aussi, de remarques blessantes. En 1990, j’étais journaliste à France 2 et en pleine conférence de rédaction, un présentateur a commenté une proposition de reportage sur une manif d’Act Up en disant : « Ah, mais ça, c’est encore un truc de pédés ». Moi, je suis pédé et séropo et j’encaisse cette remarque en silence. Ce genre de remarques force les personnes séropos ou LGBT à rester dans le placard. Pour moi, l’homophobie et la sérophobie sont très liées.

Christophe Martet, à Paris, aux Jardins Rosa-Luxembourg, dans le XVIIIème arrondissement.

Photo : Nina Zaghian.

Christophe, en mai 1991, vous rejoignez Act Up-Paris puis en 1994, vous succédez à Cleews Vellay comme président de l’association au pire moment de l’épidémie de VIH/sida. Que vous ont apporté ces années de militantisme ?

Christophe Martet : On peut voir cette période dans le film « 120 Battements par minute » mais à sa sortie [en 2017, ndlr], cette époque d’Act Up-Paris a été un peu glorifiée…

Giovanna Rincon : Presque une forme de nostalgie que ce ne soit plus la même chose aujourd’hui…

Christophe Martet : Moi, je considère que c’est un très bon film, mais les personnes qui l’ont encensé en 2017 n’étaient pas forcément des soutiens d’Act Up dans les années 90. Certes, on avait quand même l’appui d’une partie de la communauté gay et lesbienne qui était mobilisée contre le sida, mais il y avait aussi de fortes oppositions, y compris dans notre communauté. Des gens qui considéraient qu’on en faisait trop sur le sida. En 1991 ou 1992, on avait rédigé « Douze mesures d’urgence pour le SIDA ». Aujourd’hui, on se dit, oui, c’est du bon sens, mais à l’époque, on devait pousser la porte et gueuler pour se faire entendre. Ce n’était pas dans les mentalités de la société que des malades, que des personnes gays, que des personnes racisées soient à la table des discussions. Il fallait se battre bec et ongle pour obtenir des avancées et pour briser la chape de silence. On a aussi vécu des moments déterminants. Le matin, on pouvait être au cimetière du Père Lachaise pour enterrer un ami et le soir, il fallait manifester, crier, danser, parler à la presse. C’étaient les montagnes russes émotionnelles en permanence. Act Up-Paris était un microcosme, une famille choisie. Quand tu milites, avec tes copines, tes copains, tu as l’impression de faire avancer des choses. Les réunions d’Act Up, c’était un bouillonnement intellectuel tout le temps. Que ce soit en infos thérapeutiques ou juridiques, nous ressortions de ces réunions mieux armés pour se battre. Avant l’arrivée des traitements efficaces en 1996, j’ai toujours dit qu’Act Up-Paris, pour moi, c’était mon antiviral de choix. J’ai beaucoup donné à l’activisme, mais il m’a aussi beaucoup apporté en retour.

Giovanna, en 2010, vous créez Acceptess-T, qui est devenue l’une des associations les plus importantes de soutien aux personnes trans les plus vulnérables. À quel moment est venu le militantisme dans votre parcours et que vous a-t-il apporté ?

Giovanna Rincon : Mon militantisme a commencé très tôt, dans mon adolescence en Colombie. Et puis progressivement, cette notion de militantisme a été un peu étouffée par la peur, par la honte et par la sérophobie. J’ai longtemps pensé : « Pour mieux vivre, vivons cachés ». Je voulais être acceptée, donner une bonne image, être la « bonne trans » qui a le bon passing [dans le contexte du genre, le passing se réfère à la capacité d’une personne à être considérée, en un seul coup d’œil, comme une personne cisgenre, ndlr]. Pendant des années, j’ai admiré d’autres militantes trans qui témoignaient à visage découvert. En parallèle, et même si je ne me définissais pas comme militante, j’accompagnais et j’informais les personnes de ma communauté. Je parlais du VIH à la troisième personne autour de ma communauté en disant des choses comme : « Je sais qu’il y a une personne séropositive qui va dans cet hôpital pour obtenir son traitement, etc. ». Et après des années de déconstruction de cette honte liée au VIH, un moment décisif arrive dans ma vie en 2010. Je suis avec un compagnon, à ce moment-là, qui n’est pas sérophobe, qui comprend la question du VIH et avec qui je peux parler, ouvertement de tout. Je pense que cette relation est un déclic où je me suis dit que la sérophobie se nourrissait de la peur et de la honte et qu’il fallait que cette peur devienne une force. On a créé Acceptess-T peu de temps après en 2010. La première question que nous nous sommes posées en créant cette association était : quel est l’esprit, quelle est l’âme de cette asso ? D’emblée, nous avons pensé : si on crée une asso pour les trans, TDS, migrantes et séropositives il faut qu’on parle à la première personne. Notre vision était : ça suffit d’avoir peur et d’avoir honte. Ça n’a pas été facile pour moi au début car je n’avais pas l’habitude de prendre la parole publiquement, mais une fois que les projecteurs sont sur toi, il faut assumer et il faut assurer pour défendre ta communauté. Pour finir, la création d’Acceptess-T a été une opportunité personnelle de me débarrasser totalement de la honte et de la sérophobie.

Christophe Martet : Moi, ce qui m’a marqué, des premières années d’Acceptess-T, c’est lorsque vous avez lancé les cours de piscine pour les personnes trans…

Giovanna Rincon : Oui, assez rapidement en 2012…

Christophe Martet : J’ai trouvé ça génial. Je me suis dit, c’est à la fois, communautaire, intéressant, militant et politique. Car les corps des personnes trans sont politiques ! C’était une forme d’activisme par le corps comme à l’époque où Act Up-Paris faisait des die-in géants [manifestations publiques de protestation où les participants-es s’allongent au sol comme si elles-ils étaient morts-es, ndlr]. Et puis la personnalité de Giovanna a beaucoup joué dans la réussite d’Acceptess-T. Tu as du bagout, tu sais argumenter et tu ne te laisses pas faire.

Giovanna Rincon : Et pourtant ça n’a pas toujours été aussi simple. Le poids de la sérophobie, pour moi, je le perçois dans le fait que pendant très longtemps, je n’ai pas cru en moi et j’avais un manque total de confiance en moi. J’avais peur que mes arguments nuisent à la communauté trans. Ce n’était pas mon but de devenir une référence sur les questions trans, mais inconsciemment, il y avait vraiment une quête profonde de faire bouger les choses. Ça n’a pas été simple d’y arriver parce que pendant très longtemps, je n’ai pas cru pas en moi.

Giovanna Rincon à Paris, aux Jardins Rosa-Luxembourg, dans le XVIIIème arrondissement.

Photo : Nina Zaghian.

Christophe, en 1993 dans votre livre « Les Combattants du sida », vous écrivez que la lutte contre le sida est une « lutte contre les préjugés, contre l’ignorance et contre une nouvelle forme de racisme ». Trente et un an après et en tant que président de Vers Paris sans sida, quel constat faites-vous de cette lutte contre les discriminations liées au VIH ? Sommes-nous collectivement à la hauteur ?

Christophe Martet : Ne nous auto-flagellons pas, il y a eu beaucoup d’avancées, que ce soit pour les gays, les personnes trans, les personnes racisées, etc. Avec tout ce qu’on a pu nous balancer dans la gueule pendant des siècles et des siècles, je me dis qu’on a réussi à construire ce mouvement, cette force, qui a quand même changé pas mal de choses, dans le rapport médecin-malade, dans l’accès au traitement, l’accès aux droits, l’inclusion des minorités de genre, etc. Chez nous, à vers Paris sans sida, on essaie d’aider les associations, de les soutenir, de les financer pour des actions innovantes en santé, en dépistage, etc. Mais concernant les discriminations dont la sérophobie fait partie, c’est de toute façon un combat éternel, qui, comme ceux contre le racisme, le sexisme ou l’homophobie, ne sera jamais totalement achevé. Il faut tout le temps informer, éduquer, communiquer parce que les réflexes de rejets des différences reviennent très vite et les discriminations tout autant. En fait-on assez ? Peut-être pas, mais en tout cas, nous sommes là, nous nous battons, nous sommes visibles, présents, et nous continuerons « à faire chier le monde », comme disait Cleews [Vellay, président d’Act Up-Paris de 1992 à 1994, ndlr] !

De quelles mesures avons-nous besoin aujourd’hui pour lutter efficacement contre la sérophobie ? Autrement dit, qui doit faire quoi ?

Giovanna Rincon : Dans un premier temps, je dirais qu’il est crucial de pérenniser l’association Acceptess-T, de faire en sorte qu’elle puisse se développer davantage. Notre association a été créée par des personnes trans, migrantes, sans papiers, travailleuses du sexe, séropos, très impactées par la violence, la précarité et les discriminations. Aujourd’hui, Acceptess-T est devenue la référence majeure en termes de droits des personnes trans en France et en Europe. C’est aujourd’hui un dispositif qui s’intègre dans la conception des politiques publiques, des stratégies de santé, etc. Si j’insiste sur la pérennisation d’Acceptess-T, c’est parce que cette structure raconte d’abord l’épidémie du sida dans la communauté trans. Une communauté qui a longtemps été invisibilisée dans la lutte contre le VIH. Pérenniser la vie de l’association, c’est en quelque sorte garantir que l’histoire du sida puisse continuer à se raconter dans la communauté trans. Sans les acquis de la lutte contre le sida, les droits des personnes trans, et des personnes LGBT en général n’en seraient pas où ils en sont aujourd’hui. On ne peut pas dissocier ces luttes. Ensuite, pour lutter contre la sérophobie, je pense qu’il faut beaucoup plus d’éducation à la santé sexuelle, une vraie promotion de toutes ces questions. Il faudrait raconter aussi l’histoire du sida aux nouvelles générations. Aujourd’hui encore, en 2024, on voit que les nouvelles générations qui sont touchées par le VIH restent marquées par la honte. Quarante ans après, on en revient toujours à la honte. La sérophobie persiste à cause de l’ignorance sur le VIH. Et nos droits et acquis sont fragiles. Le retour en arrière est possible si on ne se mobilise pas. Certains partis politiques sont capables de mettre en place des politiques pour nous renvoyer au placard. Mais pas par la honte, ça ne marchera plus car les communautés LGBT aujourd’hui sont visibles et sont fières. Mais il y a des menaces sur le plan législatif. Quand on entend aujourd’hui un parti politique dire qu’il souhaite mettre en place une loi pour interdire les parcours de transitions aux mineurs trans, on se dit que nos droits sont très fragiles.

Christophe Martet : Nous avons des gouvernements et des élus qui sont souvent dans la surenchère xénophobe et transphobe et qui bradent la santé publique pour faire des économies budgétaires.

Giovanna Rincon : Le dernier point pour faire reculer la sérophobie est la dicibilité, c’est-à-dire le fait de parler ouvertement de sa séropositivité. Je pense que c’est un enjeu important dans la communauté trans. Nous avons un défi en tant que communauté de faire comprendre qu’il faut politiser cette dicibilité. Si on veut lutter efficacement contre la sérophobie, il faut d’abord qu’on analyse à l’intérieur de la communauté elle-même, comment nous avons intériorisé la sérophobie, comment nous l’avons normalisée et comment la sérophobie se nourrit de la honte. Il faut mettre en place davantage de projets capables de renforcer les capacités des personnes trans à surmonter la honte et la peur liées au VIH. Leur donner des outils pour parler de leur séropositivité à leurs familles et leurs partenaires.

Christophe Martet : En ce qui concerne la communauté gay, il y a un travail important à faire auprès des applis de rencontres. On voit encore trop de sérophobie sur ces applis et trop de séropos rejetés dès qu’ils affichent leur statut sérologique. Quand on y pense, c’est incroyable que cette communauté qui a été si touchée par le VIH et qui s’est tant battue reproduisent des mécaniques sérophobes. Un gay sur six est séropo à Paris et on continue de voir des mecs demander à d’autres mecs s’ils sont « clean »

La deuxième chose et c’est un peu le paradoxe : il n’y a jamais eu autant de personnes séropositives et elles n’ont jamais été aussi peu visibles. Pour se sentir représenté, il faut aussi des modèles et cela passe notamment par la culture, la fiction, etc. À quand un personnage séropo sur le service public ? Les personnes séropositives sont là, elles vivent, elles font partie de la société, et il serait bien que, de temps en temps, les scénaristes s’en souviennent. La sérophobie intériorisée est une réalité, on s’interdit peut-être des choses, parce qu’on se dit, « Non, il faut surtout en parler à personne. » La sérophobie renvoie les gens dans le placard et dans le silence. On a trop souffert du silence, de ne pas pouvoir en parler. Moi, j’ai souffert de ne pas pouvoir le dire. Mon ami Laurent est mort du sida, Olivier est mort du sida et tant d’autres… Ils ne sont plus là pour en parler. Il faut donner des outils aux personnes vivant avec le VIH pour parler de leur séropositivité ne serait-ce qu’à un cercle très restreint de personnes de confiance. Il faut briser ce tabou et sortir du placard de la honte.

Leurs structures

Acceptess-T

Acceptess-T (acronyme signifiant Actions Concrètes Conciliants : Éducation, Prévention, Travail, Équité, Santé et Sport pour les personnes Transgenres) est une association à but non lucratif créée le 26 juin 2010 à l’initiative de Giovanna Rincon et Chris Valley. L’association a pour objectif de proposer, à Paris, une gamme d’activités permettant d’aider les personnes trans les plus vulnérables (séropositives, sans papiers, travailleuses du sexe etc.).

Site web : acceptess-t.com

Vers Paris Sans sida

À l’initiative de la Ville de Paris, de l’Onusida et d’une vingtaine de grandes villes du monde, la Déclaration de Paris invite les villes à travailler ensemble pour mener des actions locales et inclusives avec un objectif global : mettre fin au sida d’ici 2030. Vers Paris sans sida (VPSS) a été fondée en 2016 pour mettre en œuvre cette déclaration et devenir son outil opérationnel. Christophe Martet est le président de VPSS depuis mars 2023, date à laquelle il a succédé à l’épidémiologiste France Lert.

Site web : parissanssida.fr

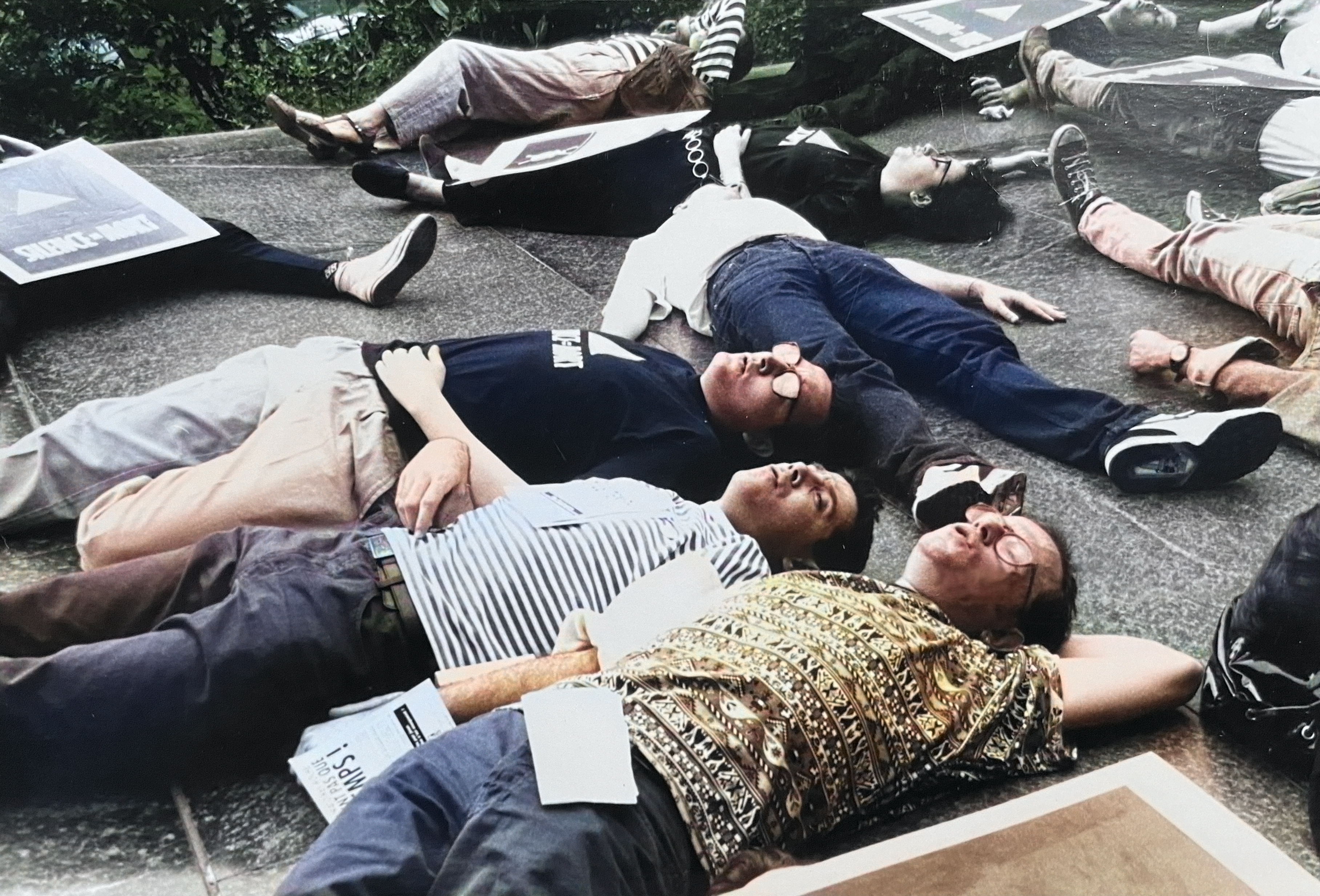

Au petit matin du 1er décembre 1993, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l’obélisque de la Concorde, à Paris, est recouvert d’un préservatif géant à l’initiative d’Act Up-Paris : Christophe est présent, photographié par Agnès Poirier. Ci-dessous, lors d’un die-in et d’une manifestation pour dénoncer le mépris des labos pharmaceutiques vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Sur les images, Christophe porte des lunettes et le pull à motifs.

DR ; archives personnelles.

Giovanna, lors de différentes manifestations de défense des droits et de l’accès à la santé et à la prévention des personnes trans avec Acceptess-T. Sur l’image du die-in, Giovanna est au sol au premier plan, pancarte en main. DR ; archives personnelles.