L’Actu vue par Remaides : « Cinéma, séries, littérature, arts d’hier à aujourd’hui, la sérophobie à l’œuvre »

- Actualité

- 12.04.2025

Une image extraite de la série Pose. DR.

Par Didier Roth-Bettoni

Cinéma, séries, littérature, arts d'hier à aujourd'hui, la sérophobie à l'oeuvre

Comment certains arts ont-ils traité de la sérophobie, voire y ont contribué ? Telle est la commande passée au journaliste et auteur Didier Roth-Bettoni, grand spécialiste des cultures LGBT+ et auteur d’un livre-phare sur la place du sida dans le cinéma. Didier a relevé le défi pour ce numéro spécial de Remaides.

Il faut partir d’une évidence : il n’existe pas d’œuvres sur la sérophobie s’il n’existe pas d’œuvres sur le sida. Or comment ne pas constater la quasi disparition du VIH-sida des domaines de la création, si ce n’est sur le mode historique, revisitant les sombres années d’avant les trithérapies de 1996, réactivant la mémoire des morts et les fantômes d’une époque où être séropo ou malade était non seulement une condamnation mais aussi une exclusion sociale. Films (120 battements par minute, Dallas Buyers Club, Vivre, mourir, renaître…), romans (Les Enfants endormis, Fairyland…), séries (It’s a sin, When we rise…), expositions (au Mucem, au Palais de Tokyo ou au musée de Strasbourg), mises en scène de théâtre (Angels in America, Les Idoles)… ont ainsi fait rejaillir ce passé qui ne passe pas, ses combattants, ses si jeunes disparus, ses icônes… et tout ce qu’ils-elles eurent à affronter. La maladie bien sûr et ses symptômes. Le rejet familial. L’indifférence politique coupable. Le silence médiatique. La chasse aux boucs émissaires. La haine aux formes multiples, homophobie et sérophobie mêlées, l’une renforcée par l’autre… Ce que donnent à voir ces œuvres contemporaines, en écho à cet art du sida si singulier et spécifique des années noires de l’épidémie alors largement inventé et pris en charge par les malades eux-mêmes (Hervé Guibert, Derek Jarman, Jean-Luc Lagarce, General Idea…), c’est la maladie d’hier, avec son cortège de peurs et d’exclusions. Mais où sont les représentations du VIH-sida et de la sérophobie tels qu’on les connaît aujourd’hui, les œuvres prenant en charge aussi bien les moyens de prévention ou les modes de contamination contemporains que les discriminations auxquelles se heurtent encore et toujours, aussi bien dans la vie quotidienne que sur les applis de rencontre, les séropositifs ? Tentative de sélection, dans quatre domaines de la création, d’œuvres évoquant la sérophobie (et le sida) à différentes époques…

Cinéma

Hier

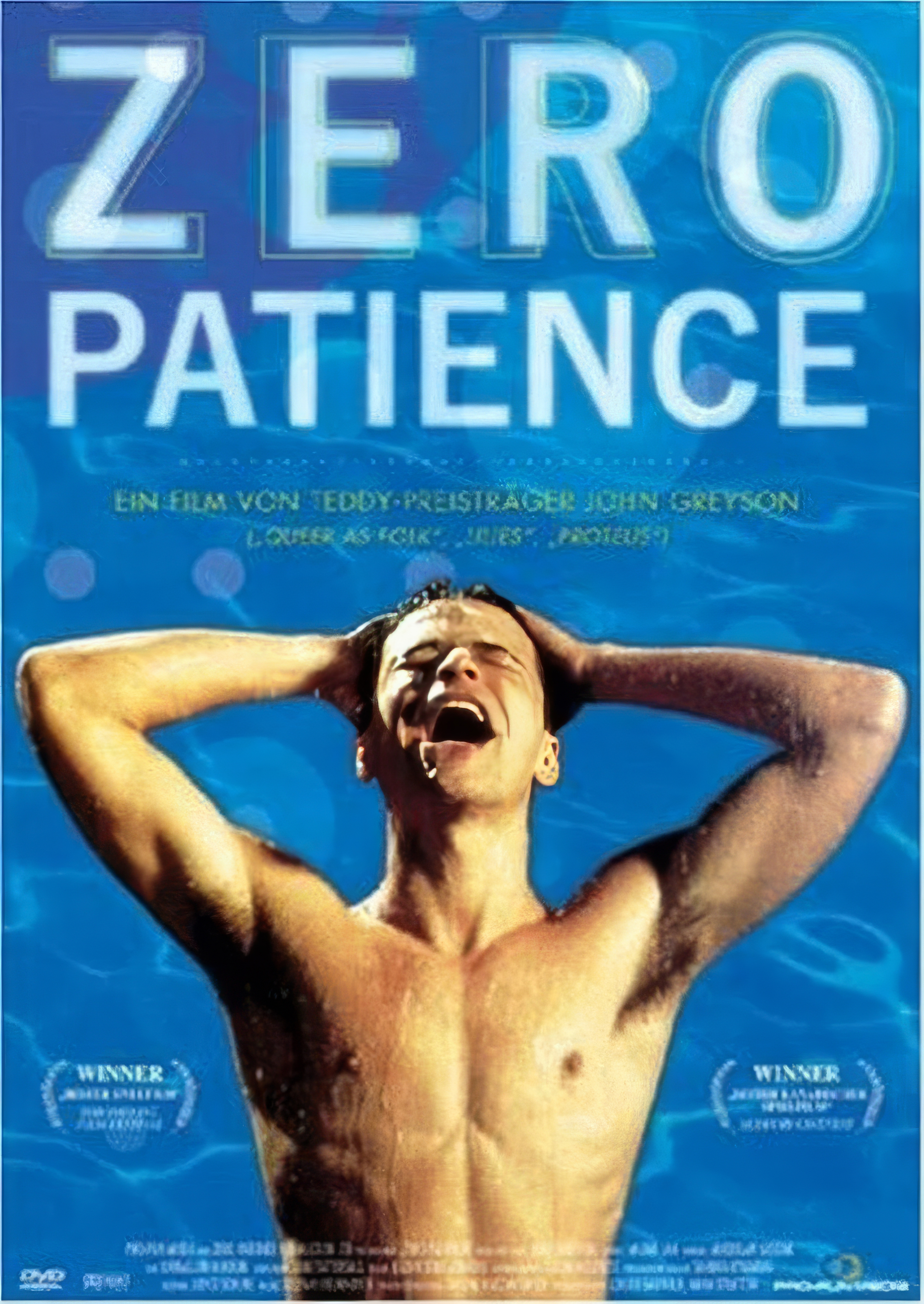

Zero Patience n’est pas le film le plus connu sur le sida et n’a pas eu le retentissement de Philadelphia (Jonathan Demme, 1993), son exact contemporain qui pointait la sérophobie dans l’entreprise (Tom Hanks est renvoyé de son cabinet d’avocats lorsqu’on découvre sur son front des marques de Kaposi) et plus largement la sérophobie sociétale, lorsqu’il se heurte au refus de multiples confrères pour s’occuper de son affaire. Pourtant, la fantasque comédie musicale queer réalisée par l’activiste canadien John Greyson est sans doute la plus impitoyable (et la plus drôle !) des répliques à la sérophobie de l’époque, dénonçant pêle-mêle la création médiatique d’un bouc-émissaire en la personne du fameux Patient Zéro (le steward Gaëtan Dugas accusé d’avoir été le propagateur de la maladie), les théories fumeuses sur l’origine de la maladie, les lenteurs coupables des labos pharmaceutiques, les phobies du grand public face aux personnes malades, les discriminations de toutes sortes, etc.

Aujourd’hui

Le sida traité au présent n’est pas un sujet cinématographique. Et quand on trouve une exception comme Théo et Hugo dans le même bateau, d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau (2016) — deux réalisateurs qui n’ont eu de cesse de l’évoquer, de multiples manières, au fil de leurs films —, le récit se focalise sur le risque pris en sex-club, sur la peur de la contamination et sur le traitement post-exposition, mais évacue tout contexte extérieur au couple de jeunes amants confrontés à cette situation. Idem dans le film belge Je suis à toi, de David Lambert (2014), où la découverte de la séropositivité du héros n’a aucune conséquence ni dans son entourage ni dans son village, à part le traitement qu’il doit désormais prendre… Comme si la sérophobie n’existait plus.

Bonus

La sérophobie ne se limite pas aux pays occidentaux. Elle est même décuplée lorsqu’elle s’exprime sous d’autres latitudes. C’est ce que démontre avec force le film indien My brother Nikhil (Onir, 2005) dans lequel un jeune homme à la réussite professionnelle éclatante voit son monde s’écrouler lorsqu’il apprend sa séropositivité : sa famille se détourne de lui, il perd son emploi et est exilé dans un sanatorium crasseux où il croupit des mois durant avant que ses proches ne parviennent à le faire sortir.

Livres

Hier

N’essuie jamais de larmes sans gants n’est pas un livre des années sida, mais un roman puissant (publié en 2016 et en 2018 pour l’édition française) qui reconstitue, trois décennies plus tard, les débuts de l’épidémie à Stockholm à travers les destins de deux garçons. Mais c’est toute une époque tragique qui reprend corps dans ce livre intense et douloureux, et notamment, sous plusieurs formes, le rejet dont sont alors victimes les malades. Le titre du roman de Jonas Gardell renvoie ainsi à la manière dont les milieux médicaux traitaient alors les séropos, comme en témoigne ce discours d’une infirmière chevronnée à une jeune collègue : « Chaque fois qu’on est obligé d’entrer dans la chambre d’un malade, même si ce n’est que pour arranger une alèse ou demander s’il a soif, on doit observer rigoureusement la procédure : se laver les mains, enfiler des gants en latex, mettre un masque de protection, une charlotte et une blouse jaune en plastique. (…) Les gestes médicaux doivent à tout moment prévaloir sur l’aspect humain. (…) N’essuie jamais de larmes sans gants. » Le livre a servi de base à la belle série suédoise Snö.

Aujourd’hui

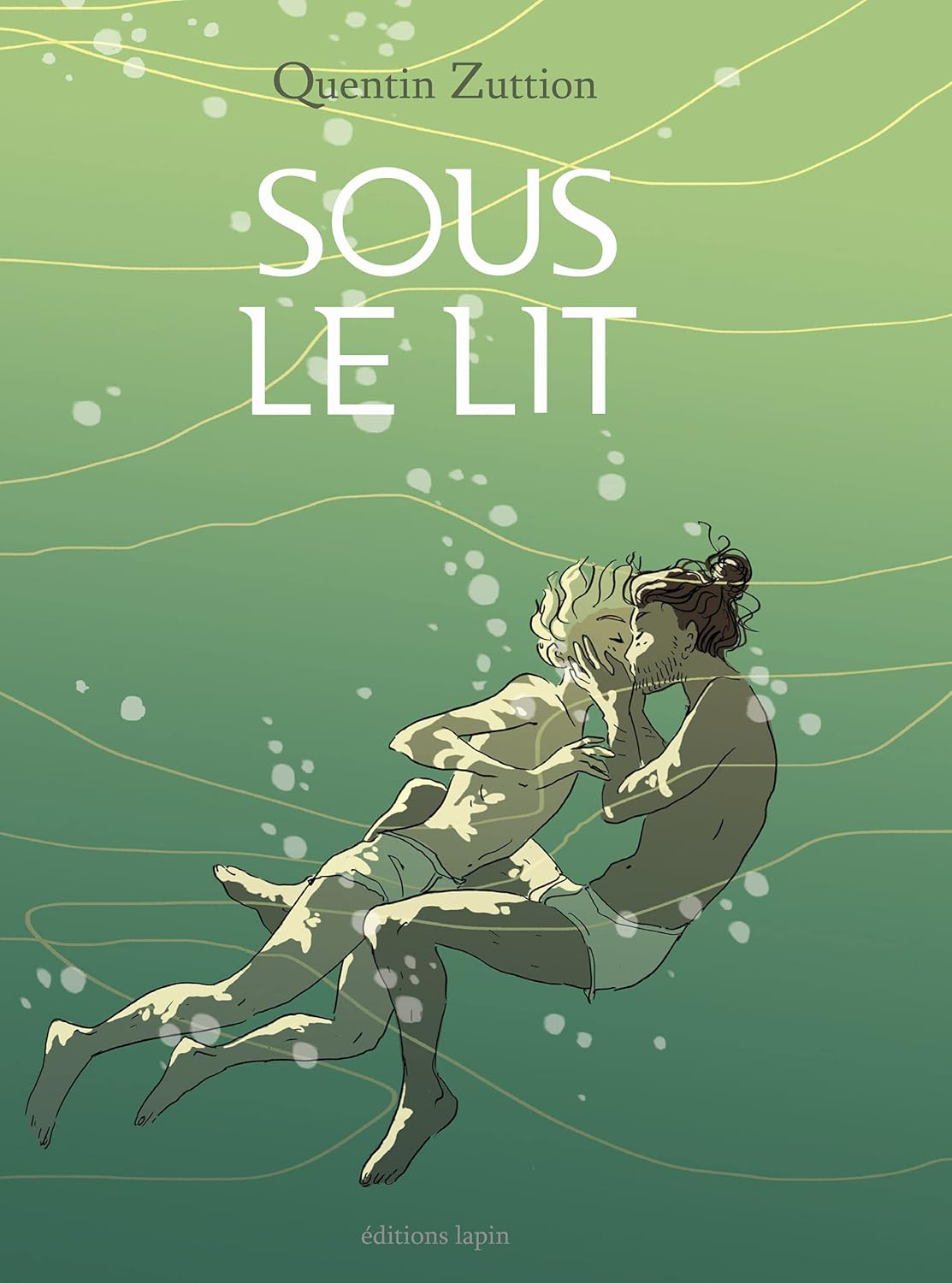

Première bande dessinée de Quentin Zuttion, Sous le lit raconte avec subtilité l’angoisse qui saisit un garçon de 19 ans au lendemain d’une aventure sans préservatif, alors qu’il n’ose pas faire le test de dépistage. Au moins autant que la peur du résultat, ce qui le bloque, c’est la peur du rejet dont il serait l’objet s’il s’avérait séropo : par sa mère qui ne sait pas qu’il est gay, par ses amis, et surtout par son nouvel amant dont il est en train de tomber amoureux… C’est donc une sérophobie intériorisée qui est au cœur de ce court récit, une menace fantôme qui fait écho à tant de situations réelles de discriminations.

Séries

Hier

On l’a oublié, mais il fut un temps où même les services funéraires habituels étaient refusés aux morts du sida. C’est un des honneurs de la série Pose de le rappeler, notamment lors d’un épisode poignant de sa deuxième saison qui se déroule sur Hart Island, une île au large de New York, et qui, depuis le XIXe siècle sert de cimetière à tous les exclus du système. C’est là que furent enterrés des milliers de victimes de l’épidémie, souvent de façon anonyme, abandonnés de tous, regroupés à la pointe sud de l’île, à l’écart des autres disparus…

Aujourd’hui

« Le plus gros problème de tous les problèmes, c’est pas le VIH, c’est l’ignorance », dit la jeune Jo, lorsqu’elle découvre sa séropositivité dans la huitième saison de la série pour ados Skam France. Manque d’information, manque de conscience de la réalité toujours actuelle de la maladie, manque de connaissance tant des modes de contamination que des traitements… En s’emparant avec habileté de cette forme contemporaine de la sérophobie chez les adolescents, les auteurs de Skam font ainsi une indispensable œuvre de pédagogie et combattent les discriminations dont sont victimes les séropositifs en raison de la méconnaissance du VIH-sida dans cette génération… mais aussi bien au-delà.

Arts

Hier

C’est le portrait d’un homme, les lèvres cousues. Lui, c’est David Wojnarowicz, artiste pluridisciplinaire fasciné par les marges et les exclus. Dès les années 1980, il s’engage dans la lutte contre le sida, et notamment dans la dénonciation du silence et de la passivité des politiciens, cette sérophobie d’État qui laisse crever dans l’indifférence générale les gays et les malades. C’est l’époque où le gouverneur du Texas proclame : « Si vous voulez arrêter le SIDA, tuez les queers. » Photos, textes, peintures… Wojnarowicz multiplie les œuvres en colère face à cette situation, à cette haine en action et à cette inaction politique. Ce portrait-performance capté par son amie Marion Scemama en est une des expressions les plus fortes. Les deux artistes l’intitulent Silence = Death, reprenant le slogan d’Act Up. David Wojnarowicz, l’artiste qui ne s’est jamais tu, est mort des suites du sida en 1992.

Aujourd’hui

L’oubli est une des formes contemporaines de la sérophobie. Oubli des morts bien sûr, mais oubli aussi du fait que le sida n’a pas disparu du paysage et que les contaminations continuent. C’est à cet effacement de l’espace public, des communications gouvernementales et de la mémoire collective que l’artiste Jean-Michel Othoniel — depuis longtemps impliqué dans la lutte contre le VIH — a voulu répondre avec l’œuvre monumentale qu’il a érigée en 2016 à Amsterdam, sur des quais jadis réputés pour avoir été fréquentés tant par les usager·es de drogue, les travailleurs-ses du sexe que par les gays. Se présentant comme un boulier géant, Living by Numbers compte ainsi les morts, les contaminations, mais aussi, comme une note d’espoir, les jours restant jusqu’en 2030, année fixée par l’ONU comme horizon pour mettre fin à l’épidémie. « Depuis toutes ces années, nous ne faisons que compter, explique l’artiste : nos jours depuis l’arrivée du sida, nos amis morts, nos jours gagnés sur la maladie, nos espoirs, nos thérapies, nos nombres de malades, nos heures de joie. »

Bonus

« Le sida ne sera guérissable que dans dix ou 20 ans » : le titre du tableau de l’artiste congolais Chéri Samba dit bien la situation dramatique de l’épidémie en Afrique en 1997, lorsqu’il le réalise, où le déni politique, le rejet religieux et le manque de moyens pour accéder aux traitements comme au matériel de prévention provoquent, des contaminations massives touchant majoritairement les femmes. Face à ce silence coupable, il appelle dans sa toile aux allures naïves et aux couleurs pop, à une prise de conscience et à une mobilisation de la population à l’occasion d’une marche en faveur d’une campagne de lutte contre le sida.

Qui est Didier Roth- Bettoni ?

Journaliste, auteur, expert du cinéma LGBTQI, Didier Roth-Bettoni a travaillé dans de très nombreux journaux comme critique de cinéma et journaliste culture : La Revue du cinéma, Le Mensuel du cinéma, L’Écran, Phosphore, Notre Temps, Muze, L’Avant Scène cinéma, Première, etc. Il a aussi écrit pour des médias LGBT+ qu’il a fondés (Idol) ou dirigés (Ex Aequo, Illico) ou comme collaborateur (Hornet, Têtu, Komitid, Yagg, etc.). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur des sujets liés aux représentations LGBTQI. Un de ses livres les plus importants analyse le traitement du sida au cinéma : Les Années sida à l’écran (éditions ErosOnyx, 2017). Outre ses activités de journaliste, d’auteur, de conférencier, de commissaire d’exposition et de producteur (pour France Culture), Didier est désormais directeur de la toute récente collection Prismes (Éditions La Musardine), dont l’objectif est de « refléter toutes les facettes des désirs et des sexualités queer ».