L’Actu vue par Remaides : « Documenter la sérophobie pour mieux la combattre »

- Actualité

- 15.04.2025

Campagne de AIDES de lutte contre la sérophobie pour le site Seronet.

Par Nicolas Charpentier

Spécial Sérophobie :

"Documenter la sérophobie pour mieux la combattre"

Dès le début, dans les années 1980, la lutte contre le sida tire une partie de son exemplarité dans sa réponse fondée sur le respect des droits et libertés des individus concernés, à l’inverse des méthodes connues alors pour contenir une épidémie comme l’isolement, la contrainte, etc. La lutte contre le sida est ainsi indissociable de la lutte contre les discriminations. Si une fin d’épidémie peut s’imaginer avec l’objectif de zéro nouvelle infection et un accès universel aux traitements antirétroviraux, la stratégie ne pourrait être complète sans un objectif de zéro discrimination.

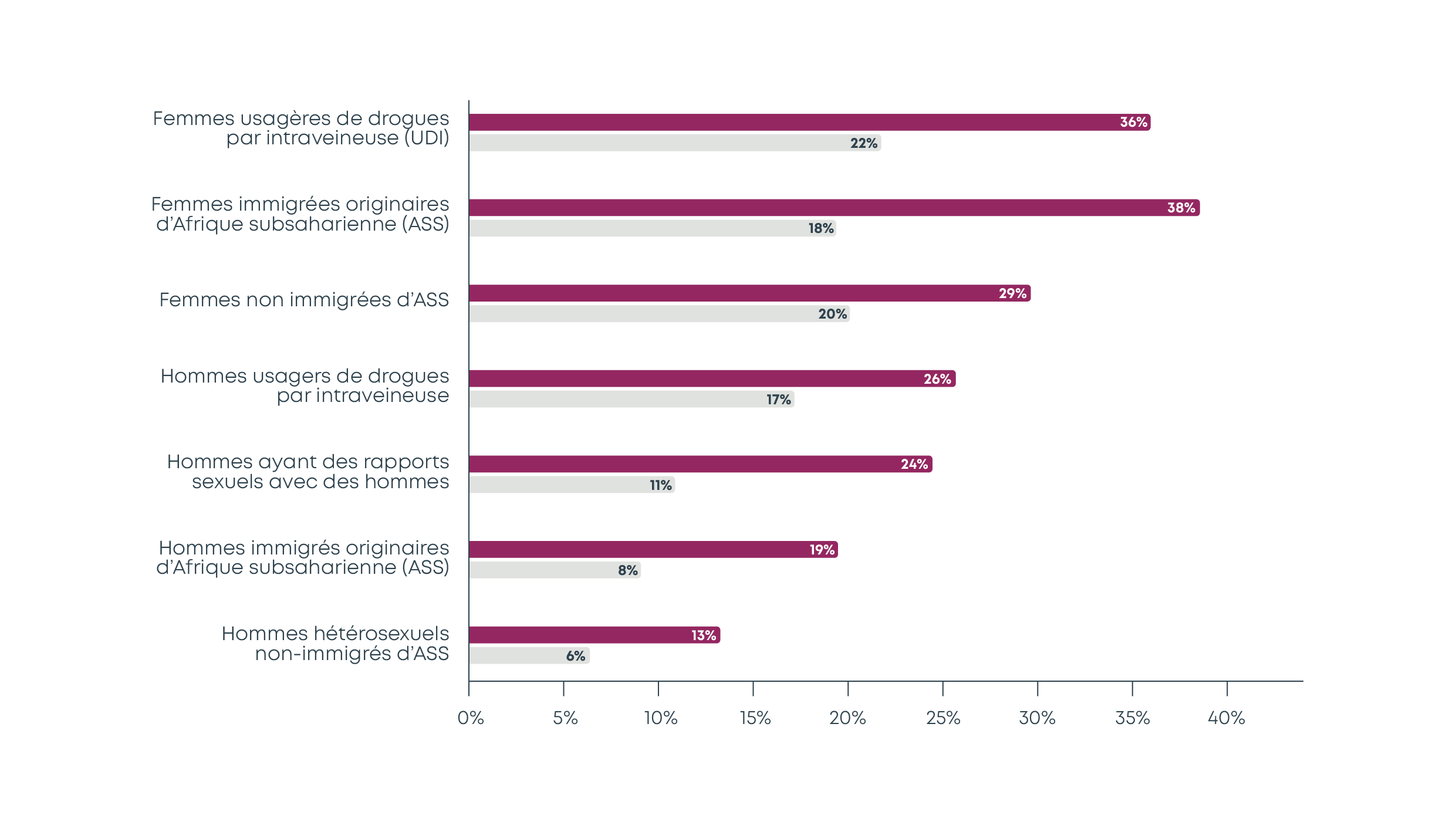

Proportion de personnes vivant avec le VIH ayant déclaré des discriminations tous motifs confondus et en raison de la séropositivité, par groupes socio-épidémiologiques. En violet, les discriminations pour tous motifs ; en gris, les discriminations en raison de la séropositivité au VIH.

Source : Enquête ANRS-Vespa2, 2011.

Schéma : Evann Hislers et Anthony Leprince pour Studio Capuche.

La sérophobie, autrement dit la discrimination (traiter de manière différenciée), la stigmatisation (l’action de discréditer) et la peur vis-à-vis des personnes séropositives au VIH, affectent les personnes dans leur trajectoire de vie et notamment leur santé. La sérophobie n’est pas seulement le fait de quelques individus mal intentionnés, elle est ce que l’on appelle un phénomène structurel car elle est le produit de la société et de comment celle-ci est organisée. La discrimination s’inscrit dans cette idée de structure car cette différence de traitement s’applique notamment par le droit. Par exemple, certains pays mobilisent des lois spécifiques ou de portée plus générale pour restreindre les droits des personnes séropositives. La stigmatisation repose également sur des mécanismes qui organisent une société et la manière dont celle-ci définit ce qui relève de la norme ou non ; ce qui amène à coller sur les individus une « étiquette » qui les place à la marge de la société.

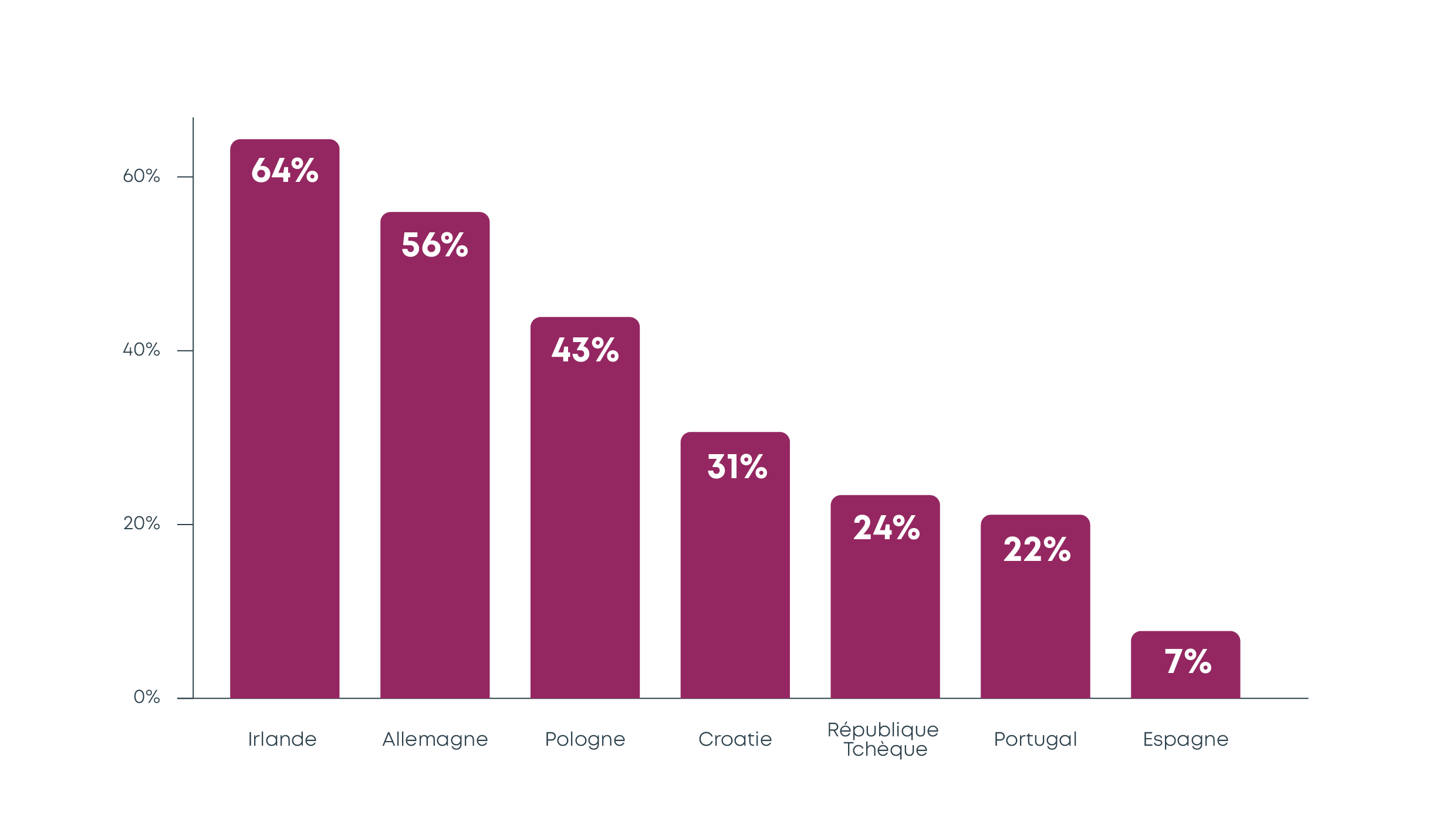

Pourcentage de personnes vivant avec le VIH qui ont fait état d'expériences de stigmatisation et de discrimination dans les établissements de santé (2018-2021).

Source : centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Schéma : Evann Hislers et Anthony Leprince pour Studio Capuche.

La sérophobie s’imbrique également avec d’autres formes de discriminations et stigmatisations que sont les LGBTIQ+phobies, le racisme, le sexisme, etc. Il apparait alors, en prenant en compte ces expériences cumulées, les groupes les plus vulnérables.

Il importe de pouvoir mesurer ces phénomènes pour pouvoir ensuite agir, par exemple par la modification d’une loi, par l’éducation, par la modification des pratiques (comme dans le milieu médical, l’administration, etc.). Ces données demeurent insuffisantes comme l’illustre l’absence de données sur la France, lorsque l’on cherche à mesurer le niveau de discrimination ou stigmatisation vécues par les personnes séropositives en milieu médical et à le comparer à l’échelle européenne (voir ci-dessus). Pour combler ce manque, les associations produisent elles-mêmes des données, comme au travers de testings ; c’est-à-dire une méthode qui permet de mesurer précisément l’écart de traitement en comparant deux types de candidats-es, dont un-e séropositif-ve, par exemple à une consultation médicale. Les résultats de la troisième enquête Vespa en cours sont très attendus.